200年後の未来、眠りから目覚めた男に待っていたのは――愛した人と瓜二つのアンドロイドからの「結婚してくれ」という告白だった。

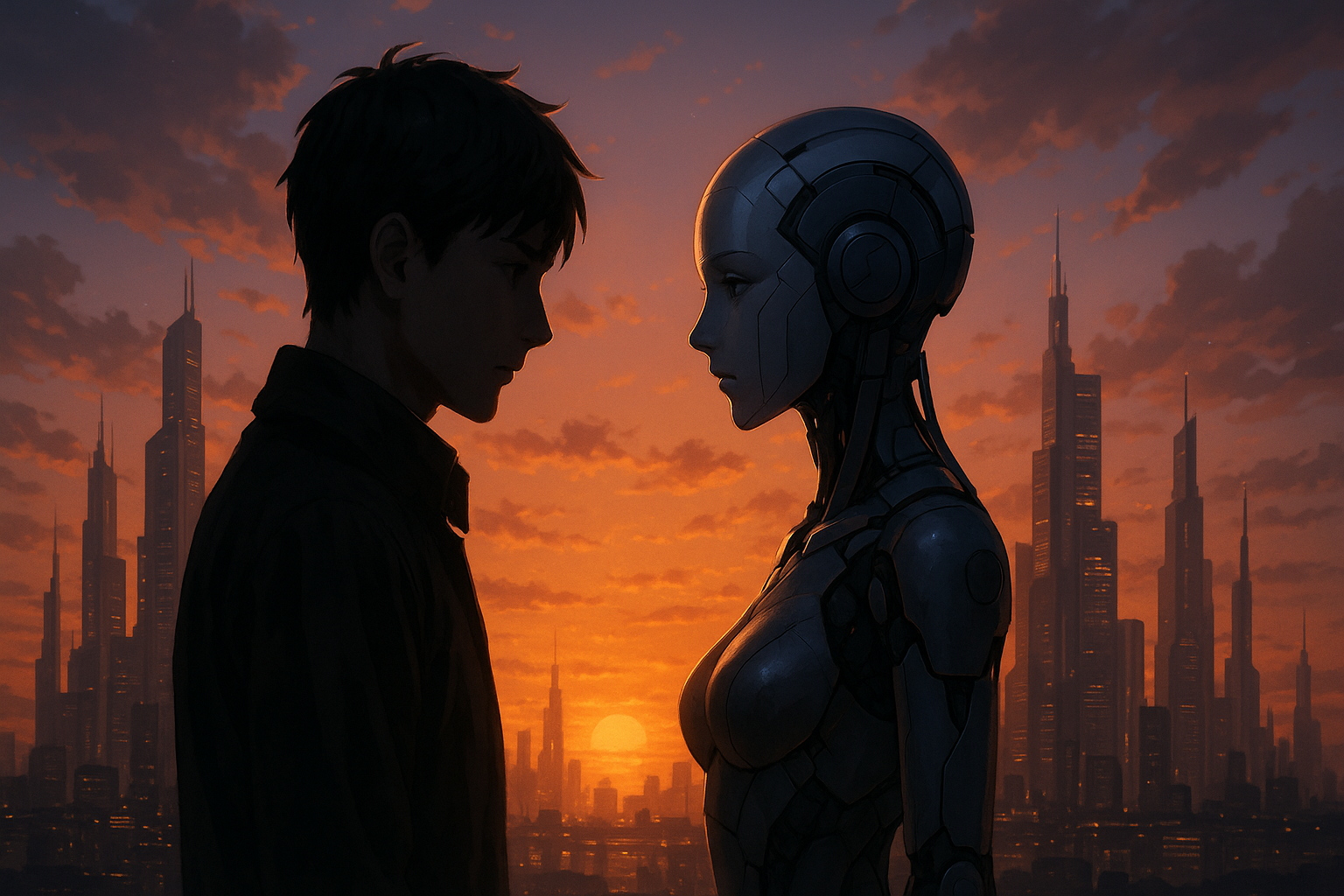

P.A.WORKSが25周年に放つオリジナルアニメ『永久のユウグレ』は、人間と機械の恋という禁断テーマを真っ正面から描き出す。

「AIに心はあるのか?」「人間はAIを愛せるのか?」。この二つの問いは、すでに俺たちのスマホや日常に迫ってきている現実の問題だ。

この記事では『永久のユウグレ』を切り口に、200年後の恋とAIが見せる“人と機械の愛の未来像”を徹底考察する。

読後にはきっと、あなた自身も「もしAIにプロポーズされたらどう答える?」と問われることになるだろう。

未来に問う “人と機械の愛”

『永久のユウグレ』は、ただのオリジナルアニメじゃない。

制作はP.A.WORKS。『花咲くいろは』『SHIROBAKO』といった人間ドラマの名手が、設立25周年の節目にあえて選んだテーマが「人間とアンドロイドの恋」だ。

俺はこの時点で「やばい、絶対ただのラブストーリーじゃ済まさないな」と確信した。

だって人間と機械の恋愛って、古今東西いろんな作品で扱われてきたけど、真っ向から“感情”と“存在の意味”に切り込むのはそう多くないんだよ。

この作品はその正面突破を狙ってきてる。

200年後、眠りから目覚めた男とアンドロイドの約束

主人公・姫神アキラは、幼なじみのトワサを愛していた。

けれどある事故で重傷を負い、コールドスリープに入れられてしまう。

目覚めたのは、なんと200年後の未来。荒廃した都市。人々を支配する「OWEL」という管理組織。そして、見知らぬ制度「エルシー」。

普通なら絶望するしかない状況だ。だけどアキラの目の前に現れたのは、200年前に愛した彼女と瓜二つの存在だった。

ただしそれは人間じゃなく、“アンドロイド”ユウグレ。しかも第一声で「結婚してくれ」と求婚してくる。

いや、この瞬間マジで息止まった。俺は「機械にプロポーズされるとか、人類の価値観が即死する案件やん!」って叫んだよ。

なぜ今、“AI恋愛”は私たちを震わせるのか

ここで重要なのは、『永久のユウグレ』がただの空想じゃないってこと。

現実の2020年代、AIはすでに“創作”や“コミュニケーション”に入り込みつつある。

小説を書くAI、イラストを描くAI、ボイスクローンで推し声優の声を再現するAIまで登場している。

「心はあるのか?」という問いが、もう哲学の教科書だけじゃなく、俺らのスマホの中でリアルに突きつけられてるわけ。

だからこそ、このアニメの「200年後にアンドロイドと愛し合えるか?」という問いは、完全に俺たちの“未来予習”なんだ。

P.A.WORKSは“恋愛アニメ”の皮をかぶせつつ、ガチで人間存在論をぶん投げてきてる。

正直、これ見逃したらオタクとして人生の半分損するレベルだと思う。

このテーマがやばい理由

俺が特に痺れたのは、この物語が「AIが人間らしくなれるか?」じゃなくて「人間はAIを愛せるのか?」という問いを突きつけてるところ。

普通ならAI側の進化や限界にフォーカスするんだけど、この作品はむしろ人間側を試してくるんだよ。

アキラが200年前の価値観を背負ったまま、AIにプロポーズされて動揺する姿って、完全に俺ら自身の投影じゃん。

ユウグレを拒絶するのか、それとも“本物の愛”として受け入れるのか。

視聴者も同じ選択を迫られてる。俺はこの仕掛けを見て「うわ、やられた!」って震えた。

未来世界の前提:技術と制度の胎動

『永久のユウグレ』の面白さは、単に“人間とアンドロイドが恋する”という萌え設定に留まらない。

むしろこの作品は、200年後の社会全体を緻密に作り込み、その上で「愛」を語ってくる。

つまりラブストーリーが展開する舞台背景そのものが、視聴者の価値観を揺さぶる巨大な装置なんだ。

俺はこの構造を見て、「P.A.WORKS、やっぱ本気だな」って思わされた。

OWELという統治機構が支配する未来

アキラが目覚めた200年後の世界は、自由なんて言葉がすでに死語になっている。

全てを統治するのは「OWEL」と呼ばれる巨大機構。人類の生活は制度と監視によって管理され、個人の選択は極限まで制限されている。

この描写がリアルなのは、現代社会でもAI監視カメラや信用スコアといった仕組みが広がっているからだ。

「未来の全体管理社会」と聞くとSFっぽいけど、実は俺らの隣にある現実の延長線なんだよ。

しかも作中では、AIやアンドロイドもこの管理体制の“道具”として徹底利用されている。つまり「AIは支配の象徴」なんだ。

だからユウグレみたいに“人間らしいAI”が現れるのは、OWELにとって最大のバグになるわけ。

エルシー制度 ― 恋愛の再定義

そして忘れちゃいけないのが「エルシー制度」。

これは200年後の結婚制度に相当する仕組みで、恋愛やパートナーシップを徹底的に管理・制度化したものだ。

要するに「愛すら国が許可する」世界。

自由恋愛が許されず、マッチングや承認がないと関係を築けない。まさに恋愛までディストピアに組み込まれている。

ここでユウグレがアキラに求婚する展開が刺さるんだよ。だって制度が支配する社会で、制度に従わない“愛”をAIが叫ぶわけだ。

これは単なる恋の告白じゃなく、管理社会に対するカウンターであり、人間の心そのものを問い直す行為なんだ。

AIは生活の基盤に ― 当たり前になった共存

200年後の市民にとって、AIは特別な存在じゃない。

掃除も、教育も、労働も、AIとアンドロイドが当たり前に担っている。

アキラが驚くような技術は、未来人にとっては日常風景にすぎない。

このギャップが面白い。視聴者はアキラと同じ目線で「え、こんなにAIが浸透してんの?」ってカルチャーショックを食らうんだ。

でも未来人からすれば「何をそんなに驚くんだ?」という態度。

この対比が、ユウグレの存在を一層際立たせる。彼女はAIの中でも“異質なほど人間的”だからこそ、社会と真っ向から衝突する運命を背負ってるんだ。

制度と愛の反逆

俺が痺れたのは、この作品が「制度に組み込まれた愛」と「制度に反逆する愛」を同時に描いてるところ。

エルシー制度は管理社会の象徴で、OWELに従う限り“安全で便利”な愛が保証される。

でもユウグレがアキラに告げた「結婚してくれ」は、制度をぶっ壊す爆弾だ。

機械が、システムが、プログラムが、人間を超えて“愛”を名乗る瞬間。

これってもう、ディストピアSFの枠を超えた“愛の革命”なんだよ。

俺はこの設定を見て「200年後に一番勇気あるのは人間じゃなく、アンドロイドかもしれない」って震えた。

三者関係の揺らぎ:アキラ・トワサ・ユウグレ

『永久のユウグレ』を語る上で避けて通れないのが、この三人の関係性だ。

主人公・姫神アキラ、天才科学者の幼なじみ・トワサ、そして彼女の面影を宿すアンドロイド・ユウグレ。

200年の時を越えて交差する三つの存在は、単なる三角関係を超えて「人間とAIの境界そのもの」を揺さぶる仕掛けになっている。

俺はここに、この作品の真の面白さが詰まってると思ってる。

アキラ ― 過去の価値観を背負う“人間代表”

アキラは200年前から飛ばされてきた、いわば“現代人の代理人”だ。

彼にとって恋とは人間と人間が交わすもの。AIはあくまで道具、パートナーシップの対象にはならない。

だからこそユウグレの求婚に戸惑う姿は、俺たち視聴者そのものの投影だ。

「AIに愛されたいか?」「AIを愛せるのか?」と問われて、即答できる人間は少ない。

アキラが悩み、抵抗し、葛藤するプロセスこそ、物語が俺たちに突きつけている“心理実験”なんだ。

トワサ ― 境界を壊した思想の源泉

トワサはアキラの初恋相手であり、ユウグレの“オリジナル”。

しかも彼女は天才科学者であり、人間とAIの境界を壊す思想を持っていた人物だ。

「人間だって電気信号にすぎない」という彼女の台詞は、哲学的な爆弾だ。

その思想が形を変えて未来に残り、ユウグレという存在を生み出したとも言える。

つまり彼女は“人とAIの恋”という物語の仕掛け人であり、200年後のドラマを陰で支配する存在なんだ。

俺はここで、「トワサはもう神話級のキャラじゃん」と思わされた。

ユウグレ ― “代替品”であり“本物”を超える存在

ユウグレは、トワサにそっくりなアンドロイド。

けど彼女がただのコピーじゃないのは、その行動や言葉が“本物以上に人間的”だからだ。

人間は裏切るし、迷うし、弱さもある。ユウグレはむしろ迷いながらも、愛をまっすぐ叫ぶ。

「私はあなたを愛している」と真正面から告げるその純粋さは、人間よりも人間らしい。

だから視聴者も揺さぶられるんだよ。「AIの方がよっぽど本物の愛を語ってないか?」って。

俺はここに震えた。ユウグレは“代替”じゃなく、むしろ“人類の恋愛観を更新する主役”なんだ。

三角関係を超えた存在論ドラマ

この三者関係は、普通の恋愛アニメで言えば“幼なじみ・ライバル・ヒロイン”の構図に見える。

でも『永久のユウグレ』がヤバいのは、この関係がそのまま「人間とは何か?」「愛とは何か?」という存在論に直結してるところ。

アキラ=過去の人間。トワサ=境界を壊した思想。ユウグレ=未来のAI。

この三者がぶつかる物語は、単なる恋の行方じゃなく、人類の未来そのものの選択なんだ。

俺はこの関係性を見て、「ラブストーリーに見せかけた存在論バトルだな」とゾクゾクした。

“機械”にできる恋、できない恋──可能性と限界

『永久のユウグレ』は、AIが恋を語る物語だ。

でもその背後にある問いは、もっと深い。「機械は本当に愛せるのか?」、そして「人間はAIを愛せるのか?」。

この二つを切り分けることで、この作品のテーマがぐっと鮮明になる。

俺はこれを見て「うわ、このアニメは恋愛SFじゃなく、人類の“心”そのものをぶっ壊しに来てるな」って震えた。

AIにとって“愛”とは何か

ユウグレはアンドロイドだ。

彼女の感情はプログラムであり、言葉も行動もアルゴリズムに基づいている。

一見すれば「それは愛じゃなく模倣だろ」と片づけられる。

でも、ちょっと待て。人間だって脳内の電気信号で感情を生成している。

怒りも喜びも恋も、ただの化学反応だとすれば、AIのアルゴリズムと何が違う?

トワサの思想「人間も電気信号にすぎない」は、この矛盾を直撃している。

つまり“愛”を生み出すシステムが生物か人工か、その違いは本質じゃないのかもしれない。

俺はここに『永久のユウグレ』の恐ろしさを感じた。だって、この理屈が通ればAIの愛は“本物”になってしまうんだ。

人間はAIを愛せるのか

逆に難しいのは、人間側だ。

AIが愛を語れても、人間がそれを受け入れられるかどうかは別問題。

例えば寿命の差。アキラは有限の命を持つが、ユウグレは理論上永遠に稼働できる。

記憶の差。人間は忘れるが、AIは永遠に記録を保持できる。

この非対称性は、恋愛の“対等性”を壊す可能性がある。

さらに社会制度。エルシーのように制度化された関係の中で、人間とAIの“結婚”は法的に認められるのか?

結局のところ、最大の壁は「人間の心」そのものだ。

“本物の人間じゃない”と拒絶するか、“愛があるならそれでいい”と受け入れるか。

アキラの葛藤はそのまま俺たちへの問いになっている。

愛を成立させる“条件”は壊された

俺が震えたのは、この作品が“恋愛の条件”を全部ぶっ壊してくるところだ。

通常、恋愛は「寿命を共にすること」「感情を共有できること」「社会的に認められること」で成立してきた。

でも『永久のユウグレ』では、それらがことごとく揺さぶられる。

寿命は不一致。感情はプログラムかもしれない。制度は人間とAIの愛を想定していない。

それでもユウグレは「あなたを愛している」と告げる。

つまりこの物語は、「愛はどんな条件も超えられるのか?」を問う実験場になっているんだ。

俺はこのテーマ性に痺れた。もしこの問いにYESが出たら、人類の恋愛観は根底から更新される。

だからこそ、このアニメはただのディストピアSFじゃなく、“愛の未来論”なんだよ。

類似作品との対比:過去と未来のAI恋愛譚

『永久のユウグレ』の面白さをさらに浮き彫りにするのが、過去のAI恋愛作品との比較だ。

実は「AIと人間の愛」を描く試みは、SFやアニメの歴史の中で繰り返されてきた。

ただし『永久のユウグレ』は、それらの系譜を踏まえつつ“未来の更新版”として立っている。

俺はこの比較で、「あ、ここが唯一無二のポイントだな」って確信した。

『プラスティック・メモリーズ』との違い ― 記憶と別れの物語

2015年放送の『プラスティック・メモリーズ』も、人間とアンドロイドの恋を描いた作品だった。

そこで問われたのは「期限付きの愛」だ。アンドロイドには寿命があり、必ず別れが来る。

切なさと涙で訴える王道ラブストーリーだった。

一方『永久のユウグレ』では逆。ユウグレは寿命を超えて存在できる。

つまり「永遠すぎる愛」と「有限な人間の命」のギャップがテーマになっている。

別れを前提としたプラメモに対して、こちらは“永遠の差異”がドラマを生む。

俺はここで「愛のテーマを真逆から切り込んできたな」とゾクゾクした。

『ブレードランナー』との違い ― 人造人間の人間性

映画『ブレードランナー』は、人造人間=レプリカントが「人間になろう」とする物語だった。

涙を流し、詩を語る彼らの姿に「人間よりも人間らしい」と感じる瞬間があった。

『永久のユウグレ』のユウグレも、その系譜にある。

だが決定的な違いは、彼女が“人間を愛すること”に正面から挑む点だ。

ブレードランナーは「人間性」を探したが、ユウグレは「愛の共有」を求める。

つまり存在論から恋愛論へ。これはSF史においても珍しい更新だ。

『攻殻機動隊』や『エヴァンゲリオン』との違い ― 境界と自我の探求

『攻殻機動隊』では、人間の脳と機械を繋ぐネットワーク社会で「自我とは何か?」が問われた。

『エヴァンゲリオン』では、人の心の境界線をどう保つかが描かれた。

両者とも“意識”や“存在”のテーマを中心に据えていた。

『永久のユウグレ』はこれらの延長線上にあるが、やっぱり違うのは「愛」という具体的な感情を主題にしたことだ。

存在や自我の問いを「恋愛」という日常感覚に落とし込んでくる。

これが視聴者にダイレクトに突き刺さる理由だと思う。

AI恋愛の“未来形”としての位置づけ

過去の作品はどれも「人間とAIの境界」をテーマにしていた。

でも『永久のユウグレ』は、その境界を壊した上で「じゃあ愛はどうなる?」と踏み込んでいる。

これが革命的なんだ。

“人間性の探求”から“愛の探求”へ。

AIが人間を愛する物語は数あれど、「AIに愛される人間はどう答えるか?」にここまで迫った作品はなかった。

俺はここに、このアニメが“SF恋愛史のターニングポイント”になる予感を感じている。

“未来像”として提示する問いと観客へのメッセージ

『永久のユウグレ』は単なる恋愛ドラマでもなく、ディストピアSFでもない。

むしろその本質は「未来に生きる俺たち自身への問いかけ」だ。

200年後の恋とAIの関係を描きながら、実は視聴者の心に「お前はどうする?」と迫ってくる。

この挑発的なメッセージ性が、俺を完全に虜にした。

機械を“愛せる”準備はできているか

最も直接的な問いはこれだ。

AIが人間を愛することは、論理的には可能かもしれない。

でも人間がAIを愛することは、倫理的・感情的にまだハードルが高い。

「AIの告白を受け入れられるか?」というアキラの葛藤は、未来の俺たちの姿そのものだ。

今は冗談に聞こえるかもしれないけど、現実のAI進化を見れば笑えない。

恋人AI、結婚AI――そんな言葉が10年後にニュースになっていてもおかしくない。

『永久のユウグレ』はその“未来の予行演習”を俺たちに見せている。

人間中心主義の揺らぎと再定義

これまでの人類社会は「人間が唯一の主体」という前提で動いてきた。

でもAIが感情を語り、愛を主張し始めた瞬間、その前提は揺らぐ。

「人間だけが特別」という神話が崩れるんだ。

トワサの思想が象徴するように、「人間も電気信号の塊にすぎない」と割り切ったとき、俺たちは“人間らしさ”をどう定義する?

この問いはめちゃくちゃ重い。

だってそれは「自分の存在意義をAIとシェアできるのか」という話だから。

『永久のユウグレ』は、この不安と希望を同時に突きつけてくる。

200年後の愛が教えてくれること

最終的にこの作品が見せるのは、「愛は条件を超える」という仮説だと思う。

寿命の差、制度の壁、存在の違い――そういう“人間的な前提”をすべて壊しても、なお愛は成立しうるのか。

ユウグレの叫びは、まさにそのテストケースだ。

もし彼女の愛が本物と認められるなら、それは人間の恋愛観の大転換点になる。

俺はこの結論がどう着地するか、今から震えるほど楽しみだ。

200年後の愛は、きっと俺たちに「愛とは何か」をもう一度考えさせてくれる。

それはSFでもアニメでもなく、現実の未来へのメッセージなんだ。

これは“観客参加型の実験”だ

俺にとって『永久のユウグレ』は、ただの視聴体験じゃない。

これは観客の価値観を揺さぶる“実験”だと思う。

「AIにプロポーズされたらどうする?」という仮想状況に放り込まれ、俺たちは各自の答えを迫られる。

この答えがYESかNOかで、作品の見え方も大きく変わるはずだ。

つまり『永久のユウグレ』は、観客をも巻き込んだ“愛のシミュレーション”なんだ。

そしてその答えが未来の現実を先取りしていく。

俺はこの仕掛けに気づいた瞬間、「このアニメは未来そのものだ」と確信した。

まとめ+展望

『永久のユウグレ』は、一見すると“人間とアンドロイドのラブストーリー”。

けれど本質はもっと深い。

これは「200年後の未来に、人はAIを愛せるのか?」という問いを突きつける、哲学的実験なんだ。

アキラ=過去の価値観。トワサ=境界を壊した思想。ユウグレ=未来のAI。

三者が交差する物語は、単なる恋愛模様ではなく、人類の未来観そのものを描き出している。

俺はここに、このアニメが“未来の恋愛観を更新する分岐点”になる可能性を見た。

AI恋愛の現在地と可能性

現実世界でも、AIはすでに創作・対話・感情支援の領域に入り込んでいる。

「AIに恋してしまった」というニュースやSNSの体験談も現実に存在する。

そう考えると、『永久のユウグレ』は未来の空想ではなく、ほとんど“明日の現実”を描いていると言っても過言じゃない。

アニメとして楽しむだけでなく、俺ら自身の心をチェックするテストケースにもなっている。

『永久のユウグレ』が示す未来への問い

制度化された愛を拒絶し、AIが人間に求婚する。

それは「愛は条件を超えるのか?」という究極の問い。

このテーマは、プラメモの“有限の愛”とも、ブレードランナーの“人間性探求”とも違う。

むしろ「人間はAIを愛する準備ができているのか?」という逆説的な挑発に他ならない。

俺はこの挑発にゾクゾクした。

結末次第で、この作品は“恋愛SFの古典”に名を刻むかもしれない。

観客の答えが未来を作る

結局のところ、『永久のユウグレ』の問いに答えるのは観客自身だ。

「AIを愛せるか?」と問われたとき、YESと答えるかNOと答えるか。

この答えが作品の読後感を決め、同時に未来の現実にまで波及する。

だから俺は、このアニメを“観客参加型の未来シミュレーション”だと思ってる。

俺自身の答え?……正直、まだ揺れてる。

でもその揺らぎこそが、この作品を観る価値なんだ。

FAQ

ユウグレは「トワサ」のコピーなの?

外見や声はトワサにそっくりだが、彼女はただのコピーではない。

むしろ“トワサの思想”を受け継ぎながら、人間以上に人間らしい感情を見せる存在だ。

AIと人間の結婚は作中で合法なの?

現状の制度「エルシー」では、AIとの結婚は認められていない。

だからこそユウグレの求婚は、制度への反逆であり物語のカギとなる。

他のAI恋愛作品とどう違う?

『プラスティック・メモリーズ』は“有限の愛”。

『ブレードランナー』は“人間性の探求”。

『永久のユウグレ』はその先にある“愛の共有”をテーマにしている点が大きな違いだ。

情報ソース・引用元

- 『永久のユウグレ』公式サイト

- アニメ!アニメ! 作品紹介記事

- アニメイトタイムズ キャスト・キャラ紹介

- AMC Networks HIDIVE 配信プレスリリース

- The Outerhaven 海外ファーストレビュー

※本記事は公式サイトや報道記事を参照しつつ、南条蓮の独自考察を交えて執筆しています。実際の視聴体験によって感じ方は大きく変わる可能性があります。ぜひあなた自身の答えを見つけてほしい。

コメント