なんか、胸の奥がざわっとするんだ。あのヨロヨロ動く姿、背後にずっと視線を感じて…あぁ、思い出すだけでゾクッとくる。

邪視って、ただの怪異じゃない。「その目を見るだけで狂いそう」って噂だけど、本当はどういう存在なのか…?

その正体に触れた瞬間、あなたの“恐怖の基準”が変わるかもしれない。覚悟して読み進めてほしい。

邪視とは何なのか? “呪眼”と“怨念”が渋滞している正体

初見であのビジュアルを見た時、正直笑ってしまったんだ。白ブリーフ一丁でヨロヨロ歩く怪異なんて、ギャグにしか見えないだろ?だが、その第一印象はわずか数秒で崩れた。背筋がゾワリと冷えるあの感覚――理由は単純で、あれは「目を合わせた瞬間、心を壊される存在」だからだ。

邪視は単なる怪物じゃない。そこには呪眼と怨念、二つの負のパワーが同居している。見る者の精神を崩壊させる視線攻撃と、物理的にも周囲を破壊する怨念の塊。この二重構造は、ただのビジュアル系ホラーを越えて作品全体の緊張感を底上げする要因になっている。笑える外見と、精神を抉る本質。この落差こそが邪視の真骨頂なんだ。

その存在感は敵としての脅威だけじゃない。読者や視聴者に「この先どうなるんだ」という予感を植え付ける“ストーリーの爆弾”としても機能している。だからこそ、登場シーンの空気が異様に濃くなるのは当然だろう。

「邪眼」で精神崩壊:見る者を狂わせ、自殺へ誘う呪詛の視線

邪視の「邪眼」は、視線を合わせた者に直接干渉し、精神の根幹を破壊する。それは単なる恐怖映像のようなショックじゃなく、もっと深い、存在そのものを侵食されるような感覚だ。中には恐怖や絶望に呑まれて自ら命を絶ってしまう者もいる。視線の奥には渦巻く黒い瘴気があり、それが脳内にじわじわと流れ込んでくるようなイメージを与える。

この「見たら終わり」系の恐怖は、怪異ものの中でも古典的かつ原始的だ。人間は本能的に「自分を見てくる何か」に強い恐怖を覚える。それを怪異の能力として極限まで引き上げたのが邪視の邪眼なんだ。

「邪念」でバリアや攻撃:家を丸ごと破壊する怨念の塊

邪視の能力は視線攻撃だけじゃない。蓄積された怨念を物理的なエネルギーに変換し、攻防の両面で使える。バリアのように自身を守る防御手段もあれば、巨大な衝撃波として周囲を破壊する攻撃もある。ジジの家を襲ったシーンでは、壁や家具が粉砕され、空間そのものが歪んで見えるほどの威力を見せつけた。

この「精神攻撃」と「物理破壊」の両立こそ、邪視を他の怪異と一線を画す存在にしている。正面から挑めば心を壊され、距離を取れば家ごと吹き飛ばされる。逃げ場がないのだ。

“山の怪”としてのルーツ:「くねくね伝説」「イービルアイ」からの逆襲

邪視の設定には、日本の都市伝説「くねくね」や海外の民間伝承「イービルアイ(邪視)」が影響している。くねくねは遠くでゆらゆら動く白い人影で、見た瞬間に正気を失うという話。イービルアイは見た者を呪う邪悪な目の伝承だ。つまり、「見ることそのものが死に直結する」というコンセプトは伝承レベルで筋金入りというわけだ。

こうしたルーツを踏まえると、邪視の存在は単なる創作物ではなく、現実世界の怪談や民俗学ともリンクしていて、そのリアリティが怖さを倍増させている。

スタイルも意味あり?不気味な白いブリーフは“怨念の容器”

あのネタにされがちな白ブリーフ姿にも理由がある。それは邪視の怨念が宿る「肉体の象徴」であり、呪いを封じ込める容器の役割を果たしている。滑稽さと恐怖を同時に感じさせるデザインだからこそ、観る者の感情が混乱し、より強い印象を残す。

しかもこの外見が、後にジジとの関係性で重要な意味を持つ伏線にもなっている。笑っている間にじわじわと恐怖が染み込んでくる――邪視はそういうタイプの怪異だ。

邪視の過去――悲しすぎて声も出ない、生贄の霊が怪異化した理由

邪視の正体を知った瞬間、それまで感じていた恐怖が一気に別の感情に塗り替えられた。あれはただの怪異でも、悪意だけで動く存在でもない。どうしようもない運命に翻弄された悲劇の被害者なんだ。この背景を知ってしまうと、もう単純に「怖い」では片付けられなくなる。

恐怖と同情がせめぎ合う、この複雑な感情こそ邪視の魅力の核だ。だからこそ、読者も登場人物も「祓う」か「救う」かで迷わされるわけだ。

地下に幽閉された「子ども」としての過去

生前の邪視は、鬼頭家の地下に幼いまま幽閉されていた子どもだった。太陽の光も浴びられず、外界との接触もない閉ざされた空間で、何年も孤独と恐怖を抱え続けてきた。衣食住は最低限保たれていたかもしれないが、それは生かされていたのではなく、生け贄の準備期間だったのだ。

外界の音がほとんど届かない空間で、唯一感じられるのは湿った空気と自分の鼓動。想像するだけで胸が詰まるだろう。

生贄として火山に捧げられ…その魂が呪いとなって爆発

そしてその日が訪れる。鬼頭家の慣習として行われたのが、火山への生贄儀式だった。無力な子どもが縄で縛られ、火口へと突き落とされる瞬間、心に蓄積された孤独と恐怖、怒りが一気に臨界点を超えた。

その爆発的な感情が、死後に凝縮され強大な怨念を持つ怪異「邪視」として蘇らせたのだ。だから邪視は、誕生の瞬間からすでに“誰かを傷つけるため”に存在していたとも言える。

鬼頭家への深い恨みと「人間皆殺し」への意思

鬼頭家は邪視にとって決して許せない存在だ。閉じ込め、利用し、最後は命を奪った元凶。恨みの対象はやがて鬼頭家だけでなく、人間全般へと広がっていく。「人間はみな同じ」「全員滅ぼしてやる」という極端な思想は、この過去を知れば納得できるだろう。

こうして邪視は、無差別的な攻撃性を持つ怪異へと完全に変貌したわけだ。

だけど、実は“他の子どもたちを守りたい”優しさも秘めてる?

興味深いのは、そんな邪視にもほんのわずかながら優しさの残滓が存在することだ。かつての自分と同じような境遇の子どもに対しては、守るような行動を取る描写がある。それは怨念の奥底に、かつての人間性がまだ燻っている証拠だ。

この二面性が、読者に「ただ倒すだけでいいのか?」という葛藤を突きつける。敵であり、同時に守るべき存在でもある――そんな矛盾を抱えた怪異は、物語の中でも異質な輝きを放っている。

ジジとの共存関係――対立せず、むしろ“相棒”へ変化した理由

普通なら祓われて終わりの関係だ。怪異と人間は、物語の定石では決して交わらないはずだった。だが、ジジと邪視は違った。殺すよりも共存を選んだ結果、二人(?)は敵同士から奇妙なパートナーへと変貌していく。この転換こそが、ダンダダンの物語に異彩を放つスパイスになっている。

恐怖の対象が、気づけば“戦友”として隣に立っている。その関係性は、視聴者の感情すら揺さぶってくる。

高霊力のジジを“器“に選んだ邪視の戦略性

邪視がジジに宿ったのは偶然ではない。ジジは生まれつき高い霊力を持っており、怪異にとっては格好の器だった。器が強ければ強いほど、邪視もその力を引き出せる。だがこの寄生は、一方的な搾取ではない。ジジもまた、邪視の力を利用して仲間を守る道を選んだ。

この互恵的な関係が、ただの宿主と寄生体という構図を壊していくんだ。

水をかけると邪視、お湯をかけるとジジへ――“らんま”方式の変身ギミック

変身条件が“温度差”というのが面白い。水をかければ邪視、お湯をかければジジに戻る――まるでらんま式のギミックだ。このルールがあることで、戦闘シーンは常に緊張感に満ちている。

例えば敵との交戦中に、偶発的に雨が降れば邪視に変わり、形勢が一気に逆転する。逆に温泉やシャワーシーンではジジに戻ってしまい、無防備になる危険もある。この設定が、戦闘の駆け引きやコメディ要素にも繋がっているわけだ。

オカルンとの“殺さない”約束で制御も可能に

ジジとオカルンの間で交わされた「殺さない」という約束は、邪視の暴走を抑える精神的なリミッターになっている。この縛りがあるおかげで、邪視は力を無制限に振るうことができない。物語的には、この制約がバトルをよりドラマチックにしている。

完全な暴走怪異ではなく、人間の意思で方向づけられた“力”として使われる――ここが邪視の立ち位置を変える大きなポイントだ。

ジジが“祓うのではなく家族にする”選択をした意味

普通なら怪異は祓うべき存在だ。だがジジはあえて邪視を「家族」として受け入れた。この選択には、邪視の過去を知った上での同情や共感がある。かつての邪視が味わった孤独と絶望を、今度は自分が埋めてやる――そんな覚悟だ。

この決断が、ダンダダンのテーマである「人と怪異の境界」を揺さぶってくる。敵でも味方でもない、血の繋がらない相棒としての関係が、今後の物語をより面白くしていくのは間違いない。

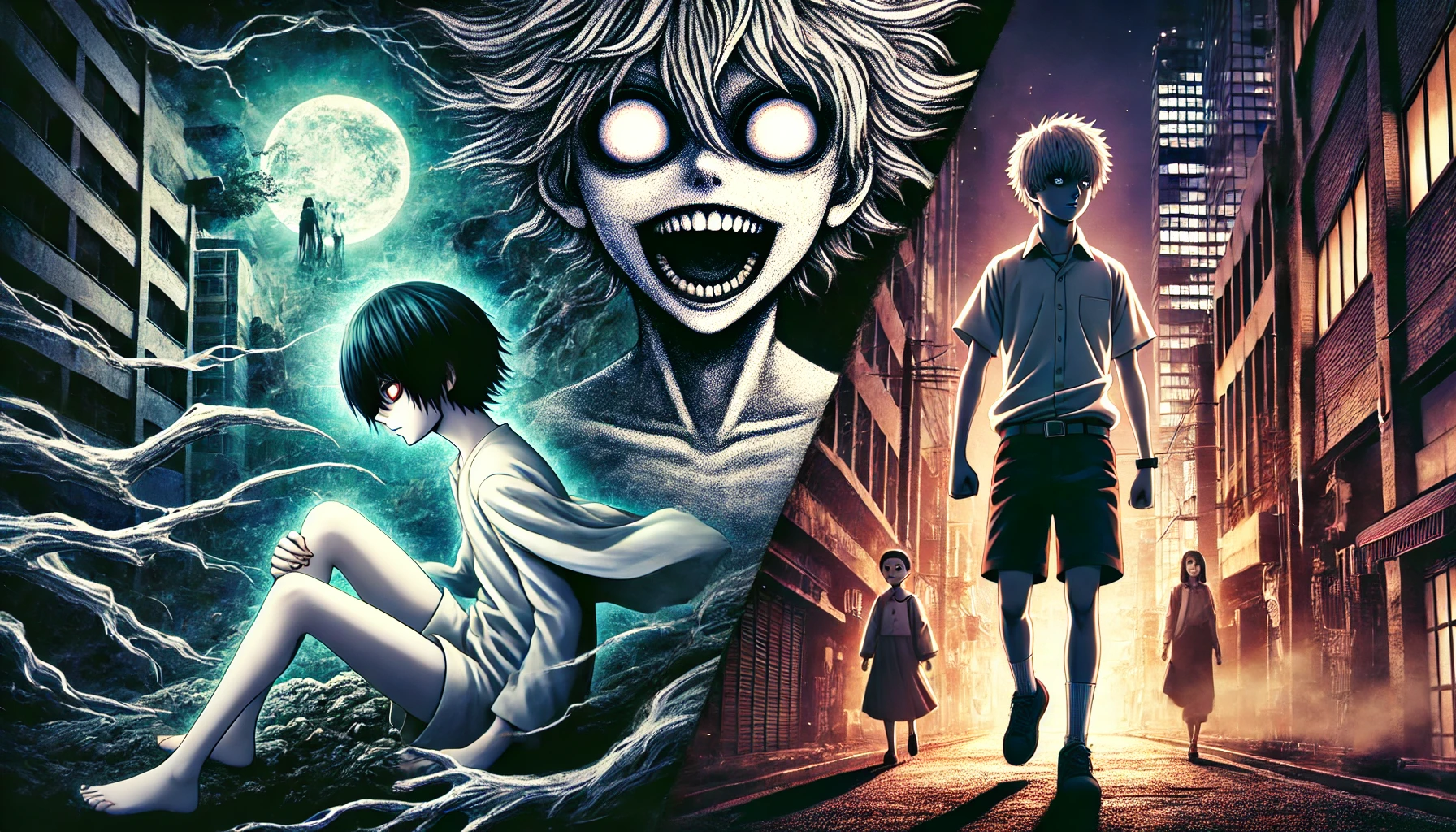

アニメ/映画「邪視編」への期待とこれからの展開

もし邪視編がアニメや劇場版として映像化されたら、その破壊力は間違いなく爆発的だ。原作の時点でインパクトの塊だったエピソードが、動きと音、演出によってさらに生々しく迫ってくるのは確実。恐怖と同情が入り混じる邪視の存在感は、映像化されることで一段と際立つだろう。

そして、これまで文章やコマ割りで想像していた“あの瞬間”が、アニメーションとして動き出したときの衝撃は計り知れない。視聴者はきっと、目をそらすことができなくなるはずだ。

アニメ第2期や劇場版「邪視」がどう映像化されるのかワクワク

邪視特有の不気味な歩き方、揺れる白ブリーフ、そして邪眼の発動シーン――これらをアニメーターがどう料理するのか。特に呪眼の演出は、視聴者の脳裏に焼き付くような映像美と恐怖感の両立が求められる。モーションやカメラワークによっては、原作以上の没入感を生む可能性がある。

アクション面だけでなく、静止したカットでの心理的圧迫感も映像化の肝になるだろう。

声優・田村睦心の演技でさらに“泣きたくなる怖さ”が加速するだろう

邪視の声を担当する田村睦心の演技力は、既にファンから絶大な信頼を得ている。無垢な子どものような声色から、怨念に満ちた低音まで自在に操ることで、邪視の二面性がより強く浮かび上がるはずだ。

恐怖を煽るだけでなく、過去の悲劇を感じさせる台詞回しによって、“泣きたくなる怖さ”を作り出す演技が期待できる。

原作以上の新規アニオリや演出に期待したいポイント

アニメ化の醍醐味は、原作で描ききれなかった描写を補強できることだ。邪視の過去や、幽閉時の心理描写をさらに丁寧に掘り下げる新規カットが入れば、感情移入度は倍増するだろう。

また、戦闘シーンのテンポや間の取り方を映像的に強化することで、観客を完全に作品世界に引きずり込むことも可能だ。

今後の“ジジと邪視の関係”はどう深化するのか、大注目だ

邪視編の終盤以降、ジジと邪視はただの同居関係ではなく、戦闘や生活の中で徐々に信頼を積み重ねていく。アニメでこの過程をどう見せるかは、大きな見どころになる。

敵でも味方でもない微妙な距離感が、笑いと緊張感を交互に生み出し、視聴者を翻弄し続けるだろう。最終的に二人がどこへ辿り着くのか――その答えを知るために、誰もが続きを追わずにはいられないはずだ。

まとめ:ダンダダン 邪視、それは“恐怖と共感の狭間”の怪異だ

邪視はただの怪異じゃない。恐怖で背筋を凍らせたかと思えば、過去を知った瞬間に胸を締め付けてくる。恐怖と共感、その両極を行き来させる存在なんだ。ホラーに涙腺を揺さぶられるなんて、そうそうある体験じゃない。

白ブリーフ一丁で笑わせにきたかと思えば、次のページでは感情を抉ってくる。その落差がクセになるし、気づけば邪視というキャラクターから目を離せなくなっている。「怖いのに好き」という矛盾を抱えたままページをめくる感覚は、ダンダダンの真骨頂だ。

だからこそ、邪視は物語の一エピソードに収まらない。ジジとの共存、過去の悲劇、そしてこれからの展開――全部が気になって仕方なくなる。もしアニメや映画で動き出したら、間違いなく一大ムーブメントを起こすだろう。俺は断言する、邪視はダンダダン最大級の“沼キャラ”だ。

コメント