『ジークアクス』第7話「マチュのリベリオン」は、ただのクライマックスではない。これは“誰にも選ばれなかった少年”が、自分の存在をかけて世界に問いを投げかけた瞬間だった。

暴走するサイコガンダム、発動するゼクノヴァ、崩壊する三角関係──それぞれのキャラクターが抱える「選ばれなさ」が、このエピソードを通して露わになる。とりわけシュウジが“名前を呼ばれず”に機体へと導かれる描写は、ニュータイプ論の根底を揺さぶる問いを投げかける。

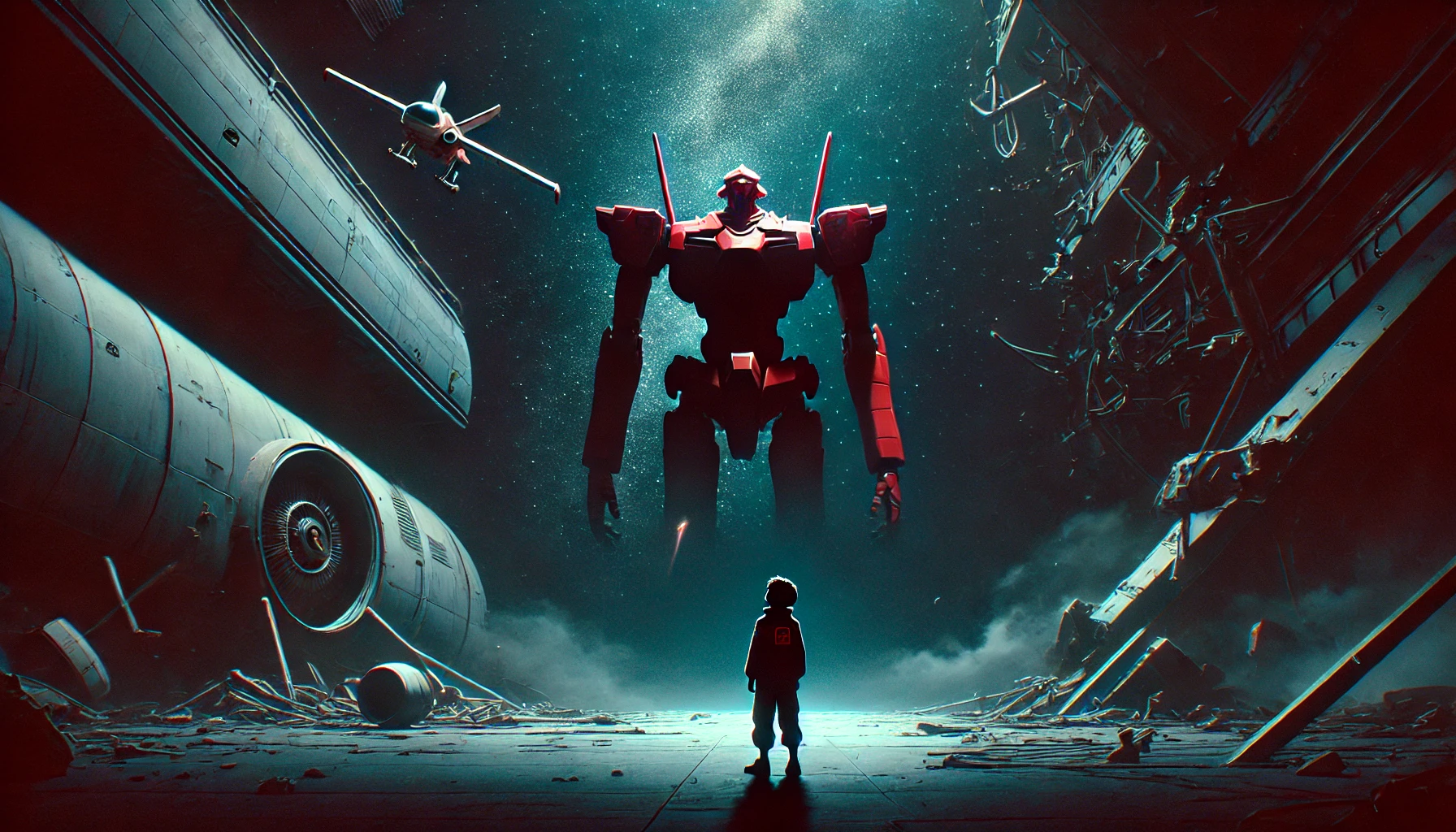

この記事では、マチュ・ニャアン・シュウジという三者の重力が歪む瞬間に注目し、ゼクノヴァ発動の背景、赤いガンダムの意味、そして「名前を呼ばれないこと」が示す孤独の構造を桐生慎也の視点から深掘りしていく。

ジークアクス7話の核心──「ガンダムに乗る理由」とは何だったのか?

第7話「マチュのリベリオン」は、シリーズの中でもっとも“静かに絶望する回”だった。

誰かを撃ち、誰かが逃げ、そして誰かが黙って機体に乗った。

この三者三様の選択は、「なぜガンダムに乗るのか?」という永遠の問いに対する、最も私的で非英雄的な答えだった。

マチュの革命はなぜ失敗に終わったのか

マチュの革命は、最初から成就しないように組まれていた。

グライダー、金庫強奪、仲間との合流──そのどれもが計画として甘かったのではない。

この革命の失敗は、構造的に「聞かれない声」だったからだ。

マチュが撃った銃弾は、人間関係の崩壊ではなく、「聞いてもらえない」という認知の断絶に向けられていた。

誰にも選ばれず、信じてももらえず、それでも彼は“飛ぶ”ことを選んだ。

だがその選択には、世界からの反応が欠けていた。

だからこそ、それは“革命”ではなく、ただの“叫び”で終わった。

「逃げる」と「飛ぶ」の違いに見るマチュの心象

マチュがやろうとしたことは、「逃げる」ことではなかった。

彼が望んでいたのは、“誰にも決められない場所へ自分の意思で飛ぶ”ことだった。

だが、グライダーという選択肢自体がすでに象徴的だ。

動力を持たない、最初から落ちることが前提の機体──それこそがマチュの人生を表している。

“飛ぶ”という言葉がこれほどまでに切実で、なおかつ重力的だったのは、彼が「どこにも属せない」子だったからだ。

逃げる者には行き先があるが、飛ぶ者には落ちる先しかない。

シュウジは誰にも選ばれず、それでも“乗った”

今回のエピソードで、最も不気味だったのはシュウジの静けさだ。

マチュが撃ち、ニャアンが泣き叫ぶなかで、彼はただ“乗った”。

シュウジは誰にも名前を呼ばれず、誰の目も見なかった。

それでも赤いガンダムは、彼にだけ反応する。

この“選ばれた感”は、もはやキャラというより“装置”としての役割だ。

彼が人間的な感情のやりとりから脱落した瞬間、代わりに機体との共鳴が始まった。

この構造は極めて皮肉だ。

感情が断絶した者ほど、モビルスーツに選ばれるというジークアクス世界の逆説が、ここで顕在化する。

ゼクノヴァの発動は「記憶の共鳴」なのか?

ゼクノヴァは爆発でも、エネルギー暴走でもない。

それは「記憶と感情がリンクしたときに発生する現象」だ。

第7話での発動タイミングはあまりにも象徴的だった。

ドゥーが“何か”を感じた瞬間、赤いガンダムとサイコガンダムが同期し、爆発が起きる。

ここには技術や兵器という言葉では収まらない、“思想の連鎖”がある。

「シャロンの薔薇」とは、兵器のコードネームではない。

それは“人間を再構成する記憶”の象徴なのだ。

ゼクノヴァは、ニュータイプが「共鳴できる者同士」でなければ発動しない。

そして、シュウジという媒介者を通して、それは可能になった。

だがそれは同時に、人間関係の崩壊を代償としている。

ゼクノヴァは「心が通じる喜び」ではなく、「通じない者が装置になる悲劇」だ。

マチュという存在の構造──“選ばれなかった少年”の反乱

ジークアクスという作品において、“選ばれなかった者”とは単なる脇役ではない。

むしろ彼らこそが、この物語の根幹であり、問いの発生源なのだ。

第7話のマチュは、まさにその構造の象徴だった。

母にも国家にも見捨てられた者の選択

マチュが行動を起こした背景には、誰にも認められなかった過去がある。

彼は「親に捨てられた」というより、「社会にとって不要な者」だった。

ジークアクスの世界において、血縁や肩書きは個人の存在証明にはならない。

親とは、国家における“役割の媒体”でしかなく、そこから見捨てられた者は「存在の無資格者」になる。

マチュの視点から見れば、自分には命令する者も、守る者も存在しなかった。

それゆえに彼の選択は、自己表現であると同時に、「誰にも引かれない重力からの跳躍」でもあった。

社会に居場所がないからこそ、飛ぶしかなかった。

革命とは“誰かに気づいてほしい”という衝動だった

マチュの計画には、実はそれほど明確な勝算がなかった。

金庫を奪い、グライダーで逃げ、仲間と合流する──この行動には「世界を変える」意志ではなく、「何かを変えたい」衝動が先に立っていた。

そしてそれは、銃を撃つ瞬間に露呈する。

彼が撃った相手は敵ではなく、自分の「未練」だった。

戻れないことを認めきれないまま、ただ「撃つ」という行動で関係を断とうとした。

だがその銃声は、誰にも届かず、誰にも響かなかった。

それは叫びではなく、空白の音だった。

発砲は覚悟ではなく“未練”の象徴

マチュが銃を構えた瞬間、それは覚悟のように見えた。

だが、本当に覚悟している者は、撃たないという選択もできる。

マチュは撃った。

それは“信じていたもの”が崩れた瞬間、「まだ誰かに見ていてほしかった」という願いの裏返しだった。

つまり、発砲とは「断絶」ではなく、「つながりを失いたくなかった者の最終手段」だ。

銃声は人間の断絶ではなく、孤独の証明だった。

「皆で飛ぶ」は最初から叶わぬ幻想だった

「皆で飛ぼう」という言葉は、マチュの計画の根底にある願いだった。

だが、それはすでに構造として破綻していた。

誰もが違う方向を見ていた──ニャアンは現実から逃げたくて、シュウジはすでに人間を超えようとしていた。

マチュだけが「一緒に」という幻想を信じていた。

グライダーは自由の象徴だが、同時に「落ちる運命を抱えた機体」でもある。

重力から解放されたくて飛ぶはずが、最後は地面に引き戻される。

それはまさにマチュの人生だった。

自由を求めて跳んだ少年は、誰にも支えられずに落ちていった。

ニャアンの裏切りか、構造的すれ違いか──“一緒に逃げよう”の意味

第7話におけるもうひとつの焦点は、ニャアンという存在がマチュとどう交差し、そしてどう断絶したかだ。

裏切ったのか、最初から交わる気がなかったのか──そこに浮かび上がるのは、感情の非対称性という名の絶望だ。

「逃げよう」と言った声は、果たして誰に届いていたのか。

逃避行ではなく“自己終焉の儀式”だった可能性

ニャアンがシュウジに語った「一緒に逃げよう」という言葉は、ロマンスの誘いには見えない。

むしろそれは「今の自分を終わらせたい」という自己否定の変形だった。

指名手配の情報が新聞に載っているという描写は象徴的だ。

社会からの承認が「罪人」としてしか与えられない現実に、ニャアンは疲れ切っていた。

彼女の逃避行には、「どこかへ行きたい」というより「ここにいたくない」という強い願望が潜んでいた。

その逃走計画に、マチュは含まれていなかった。

それが明示的な裏切りではなくても、感情の選別がすでに行われていた。

グライダーが象徴する“自由”と“現実”の断絶

マチュが夢見た“皆で飛ぶ”というビジョンは、グライダーに託されていた。

だがニャアンにとってその機体は、単なる手段ではなかった。

グライダーは「どこにも届かない逃走」そのものだった。

自力で飛べない、動力を持たないこの機体は、強い“物理的制約”を象徴していた。

それでもマチュは信じた。皆で飛べると。

だがニャアンにとって、それは“現実からの逃避”であり、マチュとの希望は共有されていなかった。

ニャアンの“選別”にマチュは含まれていなかった

「裏切り」という言葉は、意図的な加害を想定する。

だがニャアンは、裏切ったのではない。

彼女の中で、マチュは最初から“逃げる相手”ではなかった。

感情の傾斜が、自然にマチュを外側へと押し出していた。

この構造は残酷だ。

想いの向きが違うだけで、人は簡単に“いなかった者”になる。

マチュの「皆で飛ぼう」という願いは、誰にも通じていなかった。

そしてその気づきが、彼の引き金を引かせた。

視線の交差しない三角関係が示す悲劇

第7話を支配していたのは、明確な三角関係だった。

マチュ → ニャアン → シュウジ → ガンダム。

この関係において、誰も誰の視線を正面から受け取っていない。

マチュの視線はニャアンを求めていたが、ニャアンはシュウジしか見ていなかった。

そしてシュウジは、そもそも誰も見ていなかった。

その不在の視線が、マチュに“自分だけが立ち尽くしている”という孤独を突きつけた。

三人の想いが交わらない構造は、恋愛や友情の失敗ではない。

それは、“同じ世界に生きていない者たち”の断絶を可視化したものだった。

ニャアンが「一緒に逃げよう」と語った時点で、その三角関係はもう崩れていた。

赤いガンダムとゼクノヴァ──“技術が人を選ぶ”時代の到来

第7話で最も不穏だったのは、赤いガンダムとゼクノヴァの連動だった。

それは「兵器の性能」というより、「人間の精神が機械に吸い込まれる構造」を示していた。

ここで問われるのは、「なぜ人間が選ぶのではなく、機体に“選ばれる”のか」という逆転の構図だ。

赤いガンダムはシュウジを“選んだ”のか?

シュウジは誰にも名前を呼ばれていない。

それでも彼は、赤いガンダムに呼ばれるように搭乗する。

ここで重要なのは、“自分の意志で乗った”ように見えて、実際は“乗らされた”という感覚だ。

シュウジはすでに、機体との共鳴によって意志の境界線を曖昧にしている。

彼にとって「乗る」という行為は、もはや選択ではない。

それは「人間であることを放棄することの代償」として、ガンダムに触れたのだ。

赤いガンダムは、そうした“人間性の穴”に敏感に反応する。

ゼクノヴァは“記憶と感情の連鎖反応”である

ゼクノヴァの再発動は偶然ではなかった。

ドゥーの感応、赤いガンダムの起動、サイコガンダムの暴走。

この一連の流れが示しているのは、「ゼクノヴァとは物理的現象ではなく、記憶と感情の共鳴によって発火する爆発」だということ。

ゼクノヴァは、兵器ではない。

それは“人の心”が飽和したときに起こる拡張現実の爆縮だ。

しかもその媒介になったのがシュウジである点が重要だ。

彼は自らの意志ではなく、“人であることを諦めた存在”として、ゼクノヴァの中心にいた。

サイコガンダム、強化人間、赤い機体の三位一体構造

第7話は、兵器のデザイン構造にまで意図が込められていた。

赤いガンダム、サイコガンダム、そして強化人間ドゥー。

この3つは「記憶」「感応」「技術の暴走」という同一線上に存在している。

サイコガンダムの装甲の中身は、もはや「人型兵器」ではなかった。

それは“人を模したもの”ではなく、“人の記憶を外装化した存在”だった。

ドゥーは自分が何者かも知らぬまま、ゼクノヴァに反応する。

シュウジは、人として認識されないまま、機体と融合する。

この三者の共鳴が、ゼクノヴァという“悲鳴”を生んだ。

「シャロンの薔薇」が発火させた人間の崩壊

「シャロンの薔薇」はコードネームではない。

それは、記憶を人に植え付け、感情を再構成する“技術の象徴”だ。

この花が咲いたとき、ゼクノヴァが起きた。

つまりゼクノヴァとは、「技術が人間を内部から破壊した瞬間」に咲く花だ。

記憶の共鳴、感情の暴走、兵器の反応。

これらすべてが、「選ばれなかった者」を媒体として連鎖した。

そしてその結果、ゼクノヴァは「人間が自らを証明できなくなったとき」に発動する。

ガンダムとは、もう“操縦するもの”ではない。

それは、“自我を喪失した者の残響”として起動する装置なのだ。

「名前を呼ばれない」という呪い──キャラクターたちの孤独と断絶

第7話で静かに突き刺さるテーマがある。

それは“名前”だ。

誰が誰を呼び、誰が呼ばれなかったのか──この関係性のズレが、人間としての尊厳と断絶を暴き出していた。

名を呼ばれず、機体にだけ“認識”されたシュウジ

シュウジは、作中でほとんど名前を呼ばれていない。

それにもかかわらず、彼は赤いガンダムに選ばれた。

この“無名性”と“選ばれる”という構造のねじれは、シュウジというキャラの非人間性を浮かび上がらせる。

人との関係が途切れた者は、システムとの関係に滑り込む。

人間の名前を持たないまま、機械の“声”に従う存在──それがシュウジの現在地だ。

名前=重力という概念と“引力の喪失”

名前とは何か?

それは、相手に引かれているという証だ。

「ニャアン」「マチュ」「シュウジ」──それぞれの名前が呼ばれるたび、そこに重力が生まれる。

だが第7話において、シュウジは誰からも名前を呼ばれず、誰も彼に重力を向けていない。

マチュはニャアンに引かれ、ニャアンはシュウジに引かれようとした。

だがシュウジは、誰にも引かれていなかった。

この“引力の欠如”こそが、彼を人間関係の外へと押し出した。

人間関係から外れた存在が選ばれるという皮肉

赤いガンダムが選ぶのは、人間的つながりを失った者だった。

ゼクノヴァが共鳴するのは、記憶を抱えた者ではなく、記憶に支配された者だった。

つまりこの世界では、「孤独であること」が“選ばれる”条件になる。

シュウジは人間であることを喪失することで、機体にとって最適な媒体となった。

彼は誰かのために乗ったのではなく、ただ「自分がどこかに存在する証」を得たかっただけだ。

ゼクノヴァは“名前を持たない者”たちの祈りか

ゼクノヴァが発動したとき、そこにあったのは兵器同士の衝突ではなかった。

それは“名を呼ばれなかった者たち”が最後に残した、無言の祈りだった。

叫びでも、願いでもなく、“気づいてほしい”という沈黙。

マチュは撃ったが、誰にも届かなかった。

ニャアンは呼んだが、振り向かれなかった。

そしてシュウジは、呼ばれることすらなかった。

その三者の不在が、ゼクノヴァという“記憶の地雷”を踏ませた。

第7話の最も深い恐怖は、戦闘でも技術でもない。

「名前を呼ばれない」という小さな喪失が、人を人でなくす瞬間だった。

コメント