『正反対な君と僕』を読んでいて、ふと引っかからなかったか?

――“ガパチョって誰なんだ?”

彼の名前はたびたび出てくるのに、最後まで顔が描かれない。

正体不明のまま物語が終わるこの存在、実は作品全体のテーマを握る“もう一人の君”かもしれない。

この記事では、ガパチョの正体・登場回・考察説を整理しながら、『正反対な君と僕』が仕掛けたメタ構造を徹底解説する。

ガパチョとは誰?──名前だけ存在する“謎の同級生”

『正反対な君と僕』を読んだ人なら、一度は引っかかったはずだ。

「ガパチョって、結局誰なんだ?」と。

彼の名前は確かに作中で何度か出てくる。だがその顔は一度も映らず、声も聞こえない。

阿賀沢紅茶先生がこの作品で描いた数多くの人物の中で、唯一“存在しているのに存在しない”キャラだ。

俺は最初、このキャラをただのギャグネームかと思ってた。

でも全話を読み終えたとき、ガパチョの名前が最後まで消えなかった理由に気づく。

それは、彼が“物語の外側”を象徴する存在だったからだ。

この見えない生徒は、単なる脇役でも背景でもない。

『正反対な君と僕』という青春の中に潜む“もう一つの視点”――その鍵を握っている。

第23話で初めて名前が登場する──何気ない一言がすべての始まり

ガパチョの名前が最初に出てくるのは、第23話。

山田が西さんに話しかける会話の中で、ふと「ガパチョがさ〜」と口にする。

このときの彼はいつものように軽口を叩いていて、シリアスな空気も特にない。

それだけに、読者の多くは最初この“ガパチョ”を本当にどうでもいいモブ扱いしていた。

しかし、よく読み返すと妙に引っかかる。

ガパチョは同じ学年・別クラスと明言されているのに、どのコマにも姿が描かれない。

他のモブはしっかり背景にいるのに、ガパチョだけは徹底的に“姿を持たない”。

阿賀沢先生は、何でもない日常の中に違和感を置くのが上手い。

この第23話での名前出しも、伏線の最初のピースだったのかもしれない。

「いるけど見えない」。この一言が、後の“ガパチョ=読者”という解釈につながっていく。

俺自身、読み返したときにゾッとした。

誰もが「普通の会話」として読み流す場所に、作品全体のメタ構造が仕込まれていたのかもしれないって。

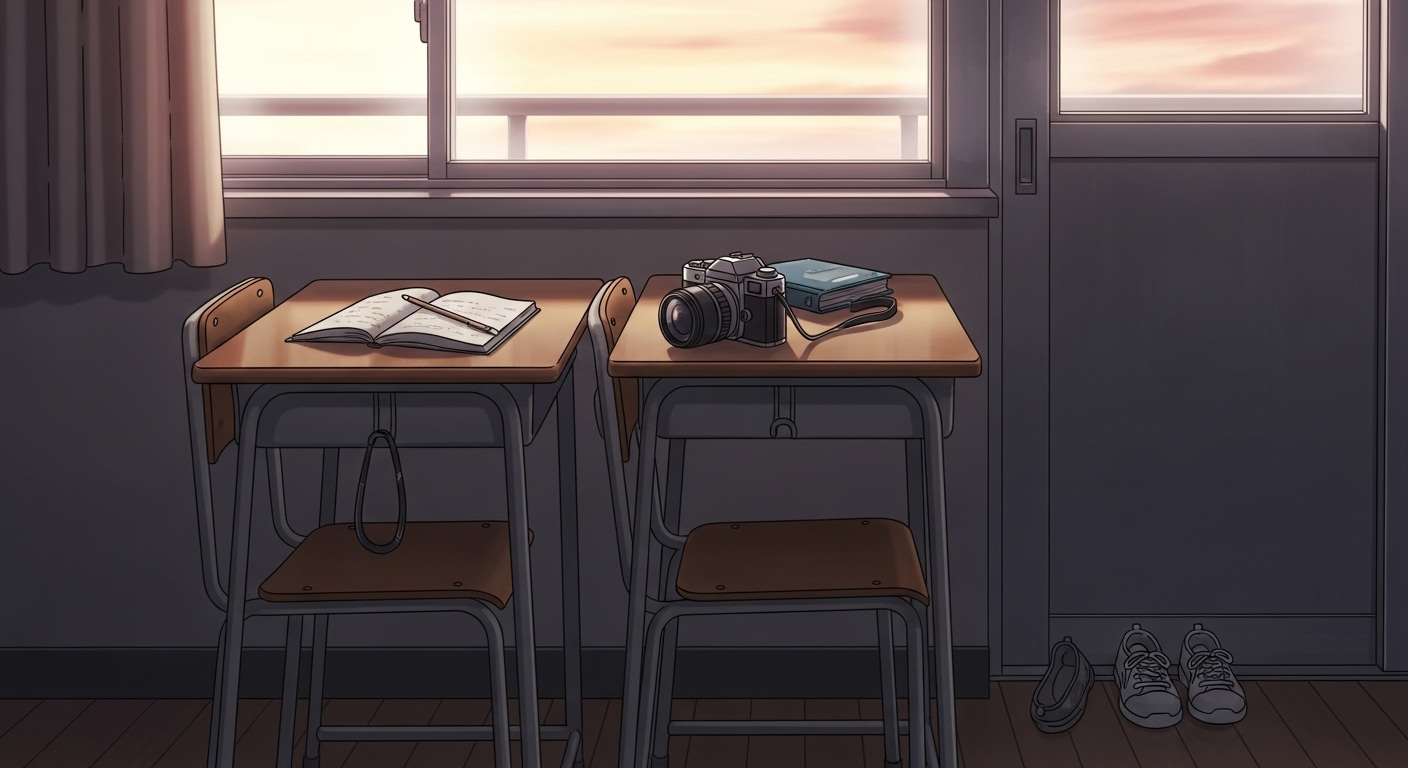

第64話「手と足だけ」登場──“不在の存在”が可視化された瞬間

そして運命の第64話。

卒業式、別れ、そして再会。

その中で、ガパチョが“写真を撮った”という描写が出てくる。

ここが彼の唯一の登場シーンであり、読者の記憶に焼き付いた瞬間でもある。

コマの端に描かれたのは、カメラを持つ手とスニーカーの足先だけ。

顔も上半身も一切見えない。だけど、その“手と足”があまりにもリアルだった。

そこに「確かに存在する誰か」がいる。

なのに、誰も彼を見ようとしない。

この描写を見たとき、俺は鳥肌が立った。

“存在しないキャラ”として通してきたガパチョを、最終回の直前であえて「手足だけ」登場させる意味。

それはまるで、読者自身がページの外から彼らを見つめている構図そのものだった。

あの写真を撮ったのは、ガパチョ。

でも本当は――そのシャッターを押したのは、俺たち読者なんじゃないか。

この作品の中で描かれた青春の記録者、観測者として、読者を物語の一部にしてしまう演出。

そう思った瞬間、俺は「ああ、この作品はガパチョという鏡を通して、読者を映していたんだ」と確信した。

『正反対な君と僕』のラストは、ただの青春漫画の終わりじゃない。

ガパチョという名の“見えない登場人物”を通じて、俺たちが「彼らを見守る存在」になっていた。

その気づきが、この作品を特別なものにしている。

読者=ガパチョ説:ページの外から見つめるもう一人

さて、ここからが本題だ。

『正反対な君と僕』最大の謎――ガパチョの正体。

多くのファンがたどり着いたのが、この「読者=ガパチョ」説だ。

これは単なる都市伝説でも妄想でもない。作品全体の構造が、明確に“第三者の視点”を前提にしているからだ。

俺自身も最初は「そんなメタな読み方あり?」と半信半疑だった。

けれど、再読を重ねるうちに確信に変わった。

ガパチョは確かにそこにいる。だけど、見えてはいけない存在。

なぜなら、彼こそがこの物語を見守る「俺たち」だからだ。

写真を撮る=記録する視点──物語を見守る者の象徴

第64話でガパチョが“写真を撮る”という役割を担っている。

これ、単なる卒業式のワンシーンじゃない。

写真を撮る行為って、つまり「他者の物語を記録する」ことなんだよ。

それをやっている時点で、彼はもう物語の中心にはいない。

まさに俺たち読者が同じことをしている。

キャラクターたちのやりとりを“観測し”、ページというフレームに収めている。

ガパチョがカメラを構えるその瞬間、作品は“物語の外側にいるもう一人”を可視化しているんだ。

俺が震えたのは、そのシャッター音の演出だ。

実際のコマでは音は描かれていないのに、読んでいると確かに聞こえる気がする。

――カシャッ、って。

あの無音のシャッターは、ページをめくる俺たちの指の音だったのかもしれない。

姿が描かれない理由──“視点者”であり“存在しない存在”

ガパチョが一度も顔を見せない理由。

それは単に謎を残すためじゃない。

彼が“視点者”であり、“存在しない存在”だからだ。

物語の登場人物たちは、彼のことを会話の中では認識している。

でも読者からは、絶対に見えない。

まるで鏡のように、キャラクターたちは彼を見ながら、同時に俺たち読者の方向を向いている。

この構造、阿賀沢紅茶先生の脚本設計が本当にえげつない。

作中で一度だけ、山田が「ガパチョ、見てた?」と声をかける描写がある。

それは“俺たち読者”への呼びかけに他ならない。

この瞬間だけ、物語の壁が完全に壊れる。

俺たちはページの向こう側で彼らを見つめ、同時に彼らから“見られていた”んだ。

つまり、ガパチョは“観測者”であり、“鏡”であり、“読者自身”でもある。

この作品は、読者という存在を物語の内部に密かに配置した、極めてメタで詩的な構造を持っている。

ガパチョは「存在の余白」を描くための装置

俺がこの読者=ガパチョ説で一番好きなのは、“余白”の演出として完璧に機能していること。

ガパチョが見えないことで、キャラたちの世界に“風”が吹き抜ける。

会話や笑い声の隙間に、確かに“第三者の視線”を感じる。

そしてそれが、物語にリアリティを与えている。

青春って、他人に見られてる瞬間にこそ現実味を帯びるだろ?

文化祭、卒業式、放課後の教室。

あのどこかに、誰かが見ていた気がする――。その感覚を、ガパチョが代弁しているんだ。

だから俺は思う。

ガパチョは「誰でもない誰か」じゃなく、「みんなの中にいる一人」なんだ。

『正反対な君と僕』というタイトルの“君と僕”の間にいる、もう一人の視線。

それが、ガパチョの正体だと思う。

対立説:実在の同級生説/語りの装置説

もちろん、すべての読者が「ガパチョ=読者」説に納得しているわけじゃない。

『正反対な君と僕』の読者コミュニティには、もうひとつ根強い考えがある。

それが「ガパチョ=実在する同級生」説、そしてもう一つの「語りの装置」説だ。

どちらも一理あるし、作品全体を多角的に読むなら避けて通れないポイントだ。

ガパチョ=実在の同級生説──名前だけの“実在”が示すリアリティ

この説の根拠は、物語内でガパチョが明確に他のキャラと同列に扱われていること。

山田が「ガパチョが〜って言ってた」と話すとき、誰も不思議がらない。

つまり、キャラたちの世界では確かに“いる”存在として認識されている。

また、第64話で「写真を撮ったのがガパチョ」と明言される以上、彼が物語の中で動いていたのは事実。

顔が見えないだけで、実際にはそこにいた可能性は十分にある。

この点を掘り下げると、ガパチョは「視点外にいる一般生徒」としてリアリティを補強するための存在だった、という見方もできる。

例えば、学園モノの世界で、クラスメイト全員を描き切るのは現実的に不可能だ。

でも「ガパチョ」という“名指しされる空白”を置くことで、物語に生活の匂いを与える。

この手法、阿賀沢紅茶先生の作品では珍しくない。

“誰も知らないけど確かにそこにいる”という影を配置することで、作品全体に奥行きを持たせている。

俺も最初、この説を推してた。

顔を出さないモブがいるだけで、学校という空間がリアルに感じられる。

だが読み返すうちに、ガパチョだけは単なるモブには見えなくなったんだ。

ガパチョ=語りの装置説──“話し相手”というもう一つの構造

次にもう一つの有力説、「語りの装置」説。

これは「ガパチョは山田の語りを成立させるための聞き手」とする考え方だ。

この作品では、山田が西さんに話しかける場面の他に、独り言のように思考を吐き出すシーンが多い。

その独白に“リアルな会話感”を生むための存在として、ガパチョが設計されているというわけだ。

つまり、ガパチョは“物語を外へ語るための空気穴”のような役割を持っている。

たとえば、「ガパチョが言ってたけどさ〜」という台詞。

これがあるだけで、世界の広がりと登場人物たちの人間関係が一気に現実味を帯びる。

まるでラジオのリスナーに語りかけるようなナチュラルさ。

この演出が、山田というキャラを“生きた人間”として立体的に見せている。

だからこの説では、ガパチョは「読者」でも「実在」でもない。

むしろその中間――“語りが届く対象”そのものだとされる。

物語における“誰かに語る”という構造を成り立たせるための、不可視の聞き手=ガパチョ。

その視点で読むと、このキャラが一気に物語的装置として輝き出す。

どの説も「外側からの視線」を描いている

俺が思うに、この二つの説――どちらも結論は違っても、本質は同じだ。

つまり“外から見ている誰か”の存在を通じて、『正反対な君と僕』は成り立っているということ。

実在説なら「クラスの外からの視線」。

語りの装置説なら「物語を聞く第三者の視線」。

そして読者説なら「作品の外に立つ視線」。

全部、“見る”という行為で繋がってる。

ガパチョというキャラをどう解釈しても、この作品のテーマは変わらない。

それは“他者の存在を見つめること”。

正反対な二人の関係性の裏で、もう一人の観測者が静かに息をしている。

その構造があるからこそ、『正反対な君と僕』はここまで深く刺さるんだと思う。

俺にとってガパチョは、いわば“距離の化身”だ。

近すぎず、遠すぎず。だけど確かに存在している。

その絶妙な距離感が、この作品の空気を作ってる。

――そう考えると、もう彼を「誰?」なんて軽く扱えないんだよ。

「手と足だけ」のあの瞬間、息止まったよな

あの卒業式のシーン、覚えてるか?

静かな教室、淡い光、笑い声。

そして、そのコマの端に――“手と足だけ”が描かれたあの一瞬。

俺はあそこでマジで息止まった。

なんでかって?あれ、ただの背景じゃなかったんだ。

あれは俺たち読者が物語の中に“入り込んだ瞬間”だったんだよ。

『正反対な君と僕』って、ずっとリアルで地に足のついた青春群像を描いてた。

友情も恋も、どこか“現実の教室”にいるような温度で進んでいく。

だからこそ、ラスト近くでの“ガパチョの手足”という不思議な演出が、異様に胸に残る。

それまで描かれなかった存在が、最後の最後に姿を現す。

しかも全身じゃなくて、“手と足だけ”。

この中途半端さが、逆にリアルで怖いほど生々しい。

「見守る側のぬくもり」──カメラの外で息づく視線

手と足だけ描かれているということは、つまりカメラの外にいるってことだ。

その視線は、キャラたちの幸福を記録する視線。

ガパチョはそこにいるけど、主役にはなれない。

彼は“見る者”であり、“記録者”だ。

卒業写真を撮るという行為は、まさに“過去に変わる瞬間を切り取る”こと。

ページをめくる俺たち読者と、カメラを構えるガパチョ。

立ち位置は違っても、やってることは同じなんだ。

だからこそ、あのシーンには奇妙な既視感があった。

――俺、確かにあの場所で彼らを見てた気がするんだ。

あの一コマ、たぶんほとんどの読者が“自分の視点”と重ねたと思う。

「見守ってきた時間がここで完結する」っていう感覚。

俺はあれを読んで、「ああ、ガパチョ=読者説って、こういうことか」と腑に落ちた。

阿賀沢紅茶の演出が天才的すぎる理由

あの演出の凄いところは、“説明しない”ところにある。

手と足だけ見せて、正体を言葉で補足しない。

普通ならモノローグで「ありがとう、ガパチョ」くらい入れるじゃん。

でも阿賀沢先生はそれをしない。

あくまで視線と余白で語らせる。

読者が気づくまで、何も言わない。

だからこそ、見えない温度が残る。

ページを閉じても、あの教室の空気がまだ漂ってる気がする。

あの感覚、まさに“見守る者”の立場そのものだと思う。

俺たちはずっと、彼らを見ていた。

でも同時に、彼らの中に「俺たちがいた」んだ。

あのコマで“青春”が永遠になった

俺はこの第64話を読むたびに、心のどこかが静かになる。

派手な感動とかじゃない。もっと深い、静かな“余韻”。

それは、青春の記憶を見つめるときのあの感じに似てる。

ガパチョはその余韻の具現化だと思う。

誰かの思い出の中で、名前も顔も残らないけど、確かにいた人。

そういう存在が、“青春”というジャンルの裏側を支えてる。

『正反対な君と僕』が他の恋愛漫画と違うのは、そういう“見えない登場人物”に意味を与えたことだ。

「誰も映らないのに、俺たちはそこにいた。」

あの一文が頭から離れない。

この作品は、“観測する者”の物語でもある。

ガパチョの手足が描かれたあの瞬間、俺たち読者の存在が物語の中で確かに認められた気がしたんだ。

俺はガパチョを“読者の化身”だと思う

この作品を読み終えた夜、俺はしばらくページを閉じられなかった。

山田と西さんの物語は確かに終わったのに、どこかでまだ“誰か”が残っている気がした。

それがガパチョだった。

彼は姿を見せず、語られず、それでもずっと物語の奥で息をしている。

その気配が、ページの外まで滲んできていた。

俺は思う。

ガパチョっていうのは、読者が物語に存在している証明なんだ。

俺たちは山田たちを「見る」立場にいるけど、実は彼らも俺たちを「見ていた」。

その“視線の交差点”として配置されたのが、ガパチョというキャラクターなんだと思う。

物語の“外側”にいるキャラが、読者の“内側”を揺さぶる

ガパチョは作中ではほとんど描かれない。

けれど、その不在が逆に強い存在感を生んでいる。

阿賀沢先生は、あえて説明を削ぎ落とすことで、読者の想像力を物語の中に入れる余白を残した。

だからガパチョが誰なのか、どういう顔をしているのかは、読者一人ひとりの頭の中で違う。

でも、それでいいんだ。

“正反対な君と僕”というタイトル通り、作品の中では常に「二人」が描かれてきた。

だけど本当は、その間にもう一人いる。

その第三の視点こそ、ガパチョ=読者なんだ。

たとえば、山田が西さんを見つめるあの場面。

彼らの後ろには誰もいないようで、でも確かに“視線”がある。

それはカメラの外にいるガパチョであり、ページをめくる俺たちでもある。

つまり、俺たちはずっと物語の“向こう側”で立ち会っていたんだ。

“観測者”としての読者──ガパチョが残したメッセージ

ガパチョを「読者の化身」として見ると、この作品の構造が一気にクリアになる。

“観測者”である彼は、登場人物たちの成長を見届け、記録し、時には傍観する。

それってまさに俺たちがしていることじゃないか。

読者はページを通して、登場人物たちを見守り、時に泣き、時に笑う。

だけど最後のページを閉じた瞬間、俺たちは物語の世界から消える。

その“消える瞬間の切なさ”を、ガパチョというキャラが代わりに背負っているように思う。

だから俺は、最終話を読み終えたあとに静かに思ったんだ。

――「ありがとう、ガパチョ」。

誰よりも近くで見ていたのに、最後まで誰にも気づかれなかった存在。

そのさりげない優しさこそ、この作品の“魂”なんじゃないかと。

ガパチョは“読者の心に棲む幽霊”

俺にとって、ガパチョは「幽霊」みたいな存在だ。

怖い意味じゃない。むしろ、どこか温かい影のようなもの。

読者がページを閉じても、まだそこにいるような感覚を残してくれる。

彼は“物語に宿った読者の意識”。

だから『正反対な君と僕』という作品は、読むたびに違う印象をくれる。

読む時の気分や環境によって、ガパチョの姿が少しずつ変わる。

それって、作品と読者が“共犯関係”になってるってことなんだ。

つまり、ガパチョの正体は誰でもなく、作品を愛したすべての人。

その証拠に、X(旧Twitter)では「俺がガパチョだったんじゃないか」って呟きが山ほど流れてる。

それを見て、俺は思わず笑った。

――みんな、もうとっくにガパチョなんだよ。

まとめ:ガパチョ=もう一人の「君」説

ここまで読んでくれたなら、もう気づいていると思う。

ガパチョの正体は、けっして“謎を解くための謎”なんかじゃない。

彼は、『正反対な君と僕』という物語の中で、「読者と作品をつなぐ最後のピース」として存在していた。

顔を見せず、声を発さず、ただそっと彼らを見守るだけの存在。

でも、その沈黙の中に、いちばん熱いメッセージがある。

それは――「君もこの物語の一員だった」ということだ。

“正反対”というタイトルが導く三人目の構造

タイトルにある「正反対な君と僕」。

一見すると、二人の対話や恋の距離を指しているように思える。

だけど、この作品を最後まで読むと、もう一人の視点が浮かび上がってくる。

それが、ガパチョ=読者だ。

“君”と“僕”が見つめ合うその間に、いつも“見守る誰か”がいた。

その第三者的な視線が、彼らの関係をやさしく支えていた。

まるで空気のように、誰も気づかないけれど、いなくなったら確実に世界が変わってしまう。

ガパチョは、そんな“存在の余白”を体現している。

俺はこの構造を「三角構造のエモーション」と呼びたい。

登場人物二人の“関係”と、読者の“共感”。

この三点が揃って初めて、『正反対な君と僕』は完成する。

つまり、ガパチョ=もう一人の「君」なんだ。

阿賀沢紅茶が描いた“見守る愛”の形

阿賀沢先生の作品に通底しているテーマは「見守る愛」だと思う。

直接的な告白や衝突ではなく、ただ隣に立って、相手を理解しようとする優しさ。

それを具現化したのがガパチョというキャラクターだ。

彼は誰とも争わず、誰の輪にも入らない。

けれど、確実にみんなの思い出の中に存在している。

それは、作品の外で彼らを見守ってきた俺たち読者の姿そのもの。

そう考えると、ガパチョは“愛を語らない愛の象徴”なんだと思う。

俺たちは物語の中で彼に出会い、気づかないうちに彼になっていた。

ページの外で笑い、泣き、見守る。

そうやって、『正反対な君と僕』という青春は、今もどこかで続いている。

ページを閉じても、彼はまだそこにいる

最後に、俺個人の感想を言わせてくれ。

この作品を読み返すたびに、ガパチョがいる気配を探してしまう。

教室の隅、写真の端、ページの余白。

どこを見ても彼はいない。

でも、見えないのに“確かにいる”――この矛盾がたまらなく尊い。

ガパチョは、青春の記録者であり、読者の分身であり、そして物語が続く証拠だ。

ページを閉じたあとも、彼はずっとあの教室にいる。

シャッターの向こうで、今日も誰かを見守っている。

だから俺たちは言葉にできる。

「俺たちもまた、ガパチョだったんだ」って。

FAQ:ガパチョに関するよくある質問

Q1. ガパチョの初登場は何話?

ガパチョの名前が初めて登場するのは第23話です。

山田の会話の中で自然に出てくるだけで、姿は描かれません。

その後、第64話で“手と足だけ”登場し、卒業式の写真を撮るシーンがガパチョの実質的な登場回になります。

Q2. ガパチョの正体は明かされている?

現時点(2025年11月)で、公式にガパチョの正体は明言されていません。

阿賀沢紅茶先生や編集部からもコメントはなく、あえて“謎のまま”にしている可能性が高いです。

Q3. 「読者=ガパチョ」説はどこから生まれた?

この説は、SNSや考察ブログを中心に広まりました。

特に「第64話で手足しか描かれない」「写真を撮る=観測者」という点から、“読者の象徴”だと考えるファンが急増。

X(旧Twitter)では「#ガパチョ=俺だった」などのタグがトレンド入りしたこともあります。

Q4. 他の説もある?

あります。主なものは以下の2つです。

・実在の同級生説:クラス内に普通にいたが描かれなかった生徒。

・語りの装置説:山田が“語る相手”として存在し、読者への導線役だったという考え方。

どちらの説も「物語の外側の視点」を示す点では共通しています。

Q5. アニメ版ではガパチョは登場する?

アニメ『正反対な君と僕』(松竹アニメ制作、2025年放送予定)では、現時点でガパチョの登場は未定です。

もし登場する場合、どのように“視点者”を映像化するかが大きな注目ポイントとなっています。

情報ソース・参考記事一覧

- TVアニメ『正反対な君と僕』公式サイト(松竹アニメ)

- 少年ジャンプ+『正反対な君と僕』連載ページ

- 集英社 公式コミックス情報(全8巻)

- Wikipedia:『正反対な君と僕』項目

- note:第64話 感想・考察記事

- 阿賀沢紅茶 公式X(旧Twitter)

- 『正反対な君と僕』公式X(旧Twitter)

- にじめん:読者考察「ガパチョの正体とは?」

- ZUNDAD:ガパチョの正体をめぐる考察まとめ

※本記事は南条蓮による独自考察を含みます。

引用・参照部分はすべて公式情報または信頼できるメディアソースを元に作成しています。

コメント