『グノーシア』第3話――それは、物語が「説明」から「覚醒」へと進化した回だった。 新たな乗員が加わり、ルールが変わり、そして誰もが誰かを疑い始める。 信頼が崩れる音が聞こえた瞬間、この作品はただの“人狼アニメ”ではなくなった。 この記事では、第3話の展開・演出・心理戦を南条蓮が徹底的に語る。 「誰を信じ、誰を切るか」――その一票の重みを、あなたは感じられただろうか。

第3話で“宇宙人狼”はどう進化した?──エンジニア登場で変わる盤面

「ルールが変わると、世界が変わる。」

第3話の『グノーシア』を観終えた瞬間、俺の脳内にまず浮かんだのがこの言葉だった。

これまでの2話は、いわば“ループ×人狼”というコンセプトの導入編。

プレイヤー(=主人公)がこの不条理な宇宙船の中で、自分の立ち位置を探していく過程だった。

だが第3話では、単なる説明やチュートリアルの域を完全に超えてきた。

この回から、「グノーシア=宇宙人狼」というゲーム世界が一気に現実味を帯びる。

その理由は二つ――“グノーシアが二体潜む”という新ルール、そして“エンジニア”という新役職の登場だ。

“グノーシアが二体潜んでいる”――緊張が倍化する告知

第3話冒頭で明かされる「今回、グノーシアが二体潜んでいます」という一言。

これはただの設定変更ではない。

ゲームでいえば“盤面の構造”そのものを変える行為だ。

人狼が一人なら、議論の焦点は単純に「誰が怪しいか」。

しかし二人になると、プレイヤー全員が「こいつとこいつ、実は通じてるかもしれない」という疑心を持たざるを得ない。

味方同士の言葉すら裏の取引に見えるし、沈黙は恐怖に変わる。

視聴者もまた、会話の一言一言を“探り”の目で見るようになる。

これが、心理的なゲーム設計のうまさだ。

アニメ版ではこの“空気の変化”を、細やかな演出で見せている。

沈黙の長さ、目線の動き、会議中の呼吸音。

ゲームではテキストで処理されていた緊張が、アニメでは“空気として可視化”された。

個人的に印象的だったのは、キャラたちが視線を合わせるカットの数が急増していること。

目を合わせる=疑う。

目を逸らす=隠す。

そうした視覚情報が、心理戦の武器として生き始めている。

まさに第3話は、「この作品がどんな文法で戦うのか」を提示した転換点だった。

新役職“エンジニア”の登場――嘘と真実を行き来する存在

そして今回、もう一つのキーワードとなったのが“エンジニア”だ。

人狼ゲームでいう“占い師”ポジションだが、『グノーシア』ではその存在意義がまったく違う。

彼らは科学的な検証によって真偽を明らかにする“理性の象徴”であり、同時に最も狙われやすい“リスクの象徴”でもある。

エンジニアが名乗り出ることで、会議は一瞬で緊張状態に突入する。

「本物のエンジニアなのか?」

「偽物が名乗っているのでは?」

この二重の疑念が、新たな混沌を呼び込むのだ。

俺が興奮したのは、ここで“情報が力になる”というテーマが明確になったこと。

これまでのループは「何度も死んで覚える」サイクルだった。

しかし第3話では、“知ること”“証明すること”が初めて武器になった。

この瞬間、物語は“サバイバル”から“インテリジェンスゲーム”へと変わった。

つまり、感情のぶつかり合いに“ロジック”が介入してきたわけだ。

このバランスの変化が、めちゃくちゃ面白い。

「盤面の変化」とは

俺の感覚では、第3話のグノーシアは“閉じた空間で行われる社会実験”そのものだ。

人は、明確な敵が一人いるときよりも、敵が複数いるときのほうが理性を失う。

疑心は感染する。

だからこそ、誰もが「正義のつもりで」嘘をつき始める。

この構造をアニメで再現しているのが凄い。

特に、沈黙を挟んでからのカットインやカメラワークのテンポ。

一見するとゆったりしているのに、心理的にはギリギリの綱渡りをしているような緊張感がある。

つまり第3話は、グノーシアという作品にとって「理性と恐怖の境界線」が初めて描かれた回だ。

キャラクターたちは生き延びるために推理する。

だがその推理が、時に仲間を犠牲にする。

理性的であるほど、冷酷になる。

そこにこそ、この作品の恐ろしさと人間臭さがある。

――そして俺は思う。

このゲーム(=物語)は、勝敗ではなく“どう信じるか”を問い続けている。

視聴者は気づかぬうちに、そのゲームの一員になっている。

誰を疑い、誰を信じるか。

その選択のすべてが、自分自身を映す鏡になる。

第3話はその始まりだ。

グノーシアが二体潜むこの回こそ、“信頼”という言葉が最も怖く聞こえる瞬間なのだ。

ステラの“グノ顔”が怖すぎる──演出が語る『信じることの危険』

第3話で最も視聴者の心を凍らせた瞬間――それは、ステラの“グノ顔”が画面に映ったときだ。

穏やかで知的なステラが、ふと見せたあの一瞬の表情。

人間だったはずの顔が、わずかに歪み、光が消える。

まるで「信頼」という言葉そのものが崩壊していくような衝撃だった。

SNSでも放送直後から「ステラ怖すぎ」「グノ顔の演出、鳥肌立った」と話題になった。

しかしこの恐怖は、ただのホラー演出ではない。

アニメ版『グノーシア』が“人を信じる危うさ”を描くための、象徴的な仕掛けだったのだ。

「穏やかな人が裏切る」という恐怖の再定義

ステラというキャラクターは、これまでの話数で最も“信頼できる人”として描かれてきた。

冷静で、理性的で、誰よりも優しい。

だからこそ、彼女が“グノーシア(宇宙人)”としてその正体を現した瞬間の衝撃は計り知れない。

俺はこの場面を観た瞬間、息を飲んだ。

「裏切るなら、この人じゃないと思ってた」と本気で感じた。

その予想を裏切ることこそ、脚本と演出の狙いだ。

視聴者に“信頼を裏切られる痛み”を体験させることで、作品世界の残酷さを刻みつける。

特に印象的なのは、ステラの“変貌”が大げさなモンスター表現ではなく、

ほんの数フレームの“光の揺らぎ”と“瞳の無表情化”で描かれていることだ。

つまり、人はモンスターになって初めて恐ろしいのではない。信頼を失ってなお微笑んでいるときにこそ、最も怖い。

この演出は、グノーシアという作品が持つ“静かなホラー性”を体現している。

「信じたい」という善意そのものが、すでに罠の中にある――。

そんな人間の心理構造を、アニメ版は視覚化してみせた。

「信頼の裏にある演技」――ステラが体現する“理性の崩壊”

俺が特に注目したのは、ステラの演技設計だ。

彼女は常に言葉を選び、他者を傷つけないように会話する。

しかし第3話では、その“丁寧さ”が逆に不気味に響く。

例えば、会議中に「そう……あなたはそう思うのね」と柔らかく返すシーン。

一見すると共感的だが、どこか距離がある。

この距離感こそ、彼女の“異質さ”を表している。

彼女の優しさは人間的な共感ではなく、“分析者の観察”に近い。

そのギリギリの線を声優・能登麻美子の芝居が完璧に表現していた。

俺はこのシーンを観ながら、ゾッとした。

人間らしい表情で他人を欺くことほど、恐ろしい行為はない。

彼女が“演じている”のか、“本心”なのか、もはや判別できない。

この曖昧さこそが『グノーシア』の最大の魅力だ。

それはまるで、人間社会の縮図そのもの。

誰もが善意の仮面をかぶりながら、内心では誰かを疑っている。

グノーシアの恐怖とは、モンスターの存在ではなく、“信頼という制度”そのものの脆さなのだ。

「グノ顔」演出の本質

このステラのシーンを観て、俺は一つ確信した。

『グノーシア』は人狼ゲームのアニメ化ではなく、“信じることの哲学”を描いている。

ステラの笑顔は、信頼の象徴であると同時に、その崩壊の象徴でもある。

優しさが凶器になる瞬間。

その瞬間を、アニメは音もなく描き出す。

グノ顔はただのビジュアルではない。

それは“信頼が裏返る音”を、視覚で聞かせる演出なのだ。

だからこそ俺は思う。

ステラのグノ顔が怖いのは、彼女が宇宙人だからじゃない。

「彼女が人間だったかもしれない」からこそ、怖い。

信頼と裏切りの境界線が、ほんの紙一重であることを見せつけるこの演出。

これこそが第3話の真の核心だ。

――信じることの危険を、美しく描いたホラー。

『グノーシア』は、その領域に踏み込んだ。

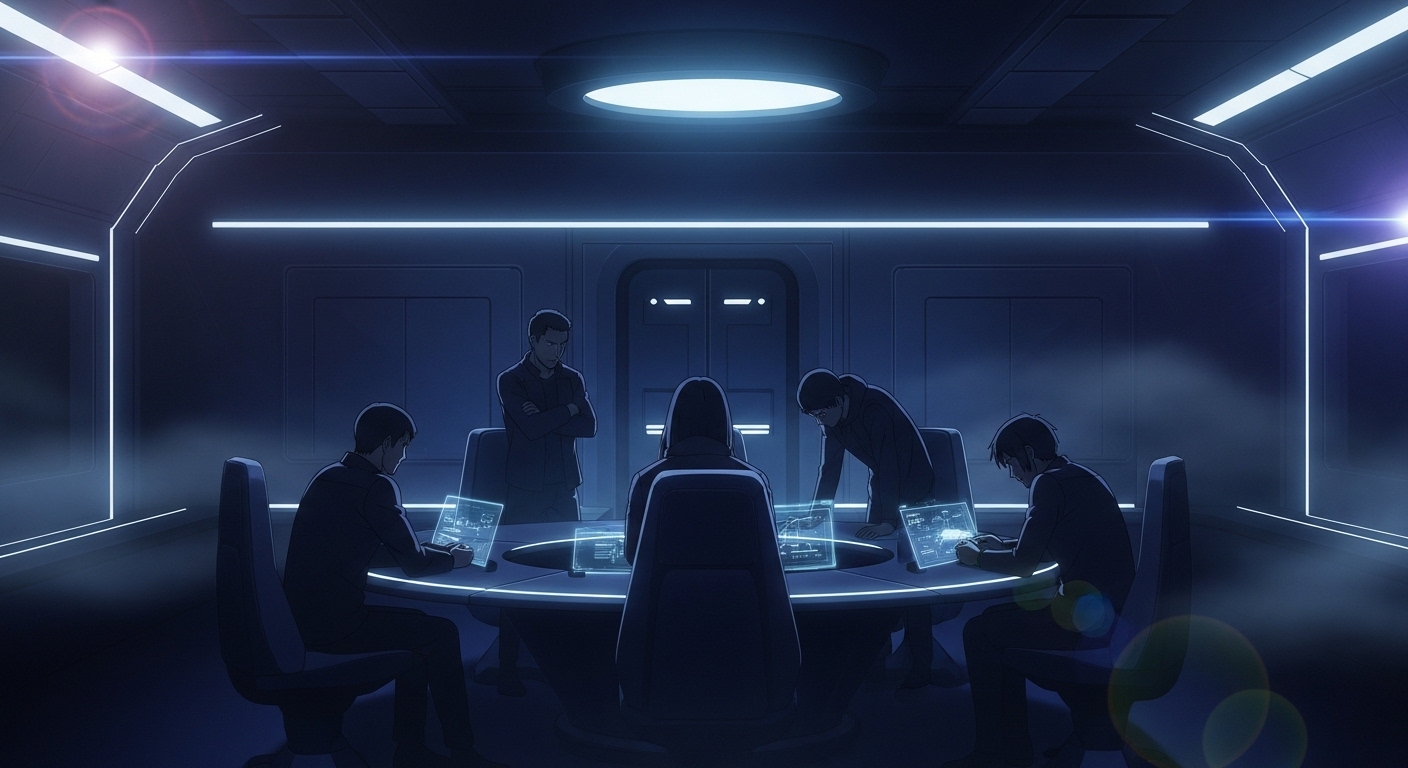

疑うほどに揺らぐ信頼──会話が描く“人狼的リアル”

第3話で一番息を呑んだのは、会議シーンだった。

ここで初めて『グノーシア』という作品が“会話=戦場”になる瞬間を見せてきた。

登場人物たちは互いを信じるために言葉を使い、同時に生き延びるために言葉を武器にする。

そこに生まれるのは、単なる推理ではない。

「人を疑う」という行為が、どれほど残酷で、どれほど人間的か。

この回の会話劇は、その本質をえぐり出していた。

「しげみち vs ラキオ」――疑いが生むノイズの快感

まず外せないのが、しげみちとラキオの舌戦。

「おまえ、グノーシアじゃないのか?」

「はあ? オレが宇宙人のわけねぇだろ!」

――このやり取りに、視聴者の緊張が一気に跳ね上がる。

ラキオは論理的で、しげみちは感情的。

理性と感情、思考と反射。

まるでこの二人のやり取りそのものが、人間社会の縮図のようだ。

どちらも自分を正しいと思っている。

だが、“正義”が二つ並んだとき、世界は簡単に崩壊する。

俺が好きなのは、この議論が「論破」や「勝敗」では終わらないところだ。

観ている側が、どちらも正しいと思える。

だからこそ、どちらが“グノーシア”でも納得できてしまう。

この“どっちもあり得る”感覚が、恐ろしくも心地いい。

人狼ゲームの醍醐味は、そこにある。

真実を掴むよりも、他人の矛盾に触れることの快感。

この会話の熱量を、アニメは巧みに表情芝居と間合いで再現していた。

ラキオの薄笑い、しげみちの肩の震え――すべてが「疑心」のリアリティを生んでいた。

会話という“武器”が暴く人間の本能

この作品では、発言ひとつが生死を左右する。

「誰を吊るか」という投票がある以上、発言は自己防衛そのものだ。

だが、第3話を見ていると、彼らの会話には“生きたい”よりも“正しくありたい”という欲がにじむ。

人は真実を守るために戦うのではない。

自分の正しさを守るために戦う。

この描写が、痛いほどリアルだ。

南条的に言うと、この会話シーンは「人間の正義中毒」を描いている。

自分の正しさを証明したいがゆえに、他人を疑い、排除してしまう。

まるでSNSの炎上構図と同じだ。

言葉は本来、理解し合うための道具なのに、使い方を間違えれば刃物になる。

『グノーシア』第3話は、それを可視化した。

――つまり、疑心は感染する。

一人が声を上げれば、周囲も疑いを拡げる。

沈黙すらも罪に変わる。

まるで酸素の薄い宇宙船の中で、誰もが呼吸を奪い合っているような緊張感だ。

“疑う”ことでしか生きられない人たちへ

俺はこの回を見ながら、ふと思った。

「疑う」という行為は、人間の本能に近い。

なぜなら、信じることよりも“安全”だからだ。

信じて裏切られた痛みを知っている人間ほど、疑うことで自分を守る。

だけど、その防御反応が過剰になったとき、信頼の糸が切れる。

グノーシアの会話劇は、まさにその瞬間を描いている。

しげみちが叫ぶ。

ラキオが冷笑する。

その間で誰かが黙り込む。

この“沈黙の間”に、俺は人間のリアルを見た。

『グノーシア』は宇宙人の話ではない。

それは、“他人を理解できない人間”の物語だ。

そして第3話は、その不理解が加速する様を美しく描いている。

疑うことでしか関われない関係。

信じることが最も危険な行為になる世界。

この皮肉を、アニメは圧倒的な静寂と間で伝えてくる。

――俺はこの回を見終えた後、妙に胸が重かった。

それでももう一度見たいと思った。

なぜなら、“疑うこと”の中にも、確かに人間の温度があったからだ。

ループの違和感、ここに現る──第3話が示す“世界の綻び”

『グノーシア』第3話が放送された夜、俺は正直ゾクッとした。

単なる人狼アニメだと思っていた世界が、唐突に“何かがおかしい”という違和感を帯び始めたのだ。

それはセリフでも、演出でもなく、空気そのものが変わったような感覚。

この回でようやく見えてきたのは、「ループしているのに、何かが少しずつズレていく世界」だった。

つまり、この物語は“同じ時間を繰り返す”のではなく、“少しずつ別の現実に移動している”のかもしれない。

“同じ朝なのに違う”──微細なズレが放つ不気味さ

第3話では、これまでのループと似た状況が描かれる。

だが、登場人物の反応や会話のテンポ、配置が微妙に異なる。

たとえばステラの登場タイミングが前回より早かったり、

しげみちが同じ台詞を少し違うトーンで言ったりする。

こうした“ノイズ”が積み重なることで、視聴者は本能的に違和感を覚える。

「え、前回もこんな感じだったっけ?」

その戸惑いこそ、この作品が仕掛ける最大のトリックだ。

ゲーム版『グノーシア』を知っている人ならピンとくるだろう。

この作品におけるループは、“死んでリセットされる”という単純な機構ではない。

むしろ“条件が書き換わる”ことによって、少しずつ真相に近づいていく。

つまり、ループするたびに世界は更新される。

この構造をアニメがどう表現するか――第3話でその第一歩が描かれた。

俺が感心したのは、演出がその「ズレ」を“音”で表現していたこと。

たとえば同じシーンのBGMが、わずかにテンポを落としていたり、

環境音が一瞬だけ歪んだりする。

これが意識に引っかからない程度に入ってくるから、視聴者の脳がざわつく。

この演出、マジで上手い。

気づいたときには、「この世界、壊れかけてるのか?」っていう不安が胸に刺さって離れない。

“記憶”と“再現”の境界が曖昧になる瞬間

この違和感をもう少し掘り下げると、テーマは“記憶の綻び”にある。

主人公(プレイヤー)はループを繰り返しているが、

記憶をどこまで保持しているのかが曖昧だ。

彼自身は「何度も同じ会議を経験している」はずなのに、

毎回、違う反応を見せるキャラたちに戸惑う。

この“記憶の偏差”こそ、ループ物における恐怖の根源。

世界が繰り返しているのではなく、主人公の認識がループしているだけなのでは?

そんな疑念が生まれる。

俺が特に好きなのは、この回で“ déjà vu(デジャヴ)”が明確に演出されたこと。

カメラが同じアングルをなぞりながら、

キャラの位置や表情がわずかに変わる。

「この場面、見たことあるはずなのに、何か違う」。

その小さなズレが、まるで夢の断片を見せられているような不安を生む。

それが“ループ=地獄”という構図を、視聴者の肌感覚で理解させる。

俺が感じた“ループの哲学”

第3話を観て思ったのは、これは「時間の物語」ではなく、「認識の物語」だということ。

ループという現象を通して描かれているのは、人間が“理解したつもりになること”の恐怖だ。

同じ会話をして、同じ選択を繰り返すうちに、人は「もうわかっている」と錯覚する。

でも、世界はそのたびに違う形で変化していく。

『グノーシア』のループは、そんな“知覚の慢心”を罰する装置のようにも見える。

俺自身、記事を書く身として感じるのは、“同じことを語っても、毎回違う熱になる”という事実。

言葉のループも、作品のループも、結局は「何を覚えて、何を忘れるか」によって意味が変わる。

この作品は、それを構造ごと観客に体験させている。

だからこそ、視聴者もまた“ループの中に囚われている”のだ。

第3話は、物語がまだ全貌を見せていない段階で、

この“ズレ”という感覚を意図的に放り込んできた。

つまり、「この物語、一本道じゃないぞ」という警告。

俺たちはこれから、同じ事件を何度も見ることになるだろう。

でもそのたびに、誰かの記憶が削れ、誰かの言葉が変わる。

そうして少しずつ、“真実”の形が変化していく。

――まるで、信じることすらループしているかのように。

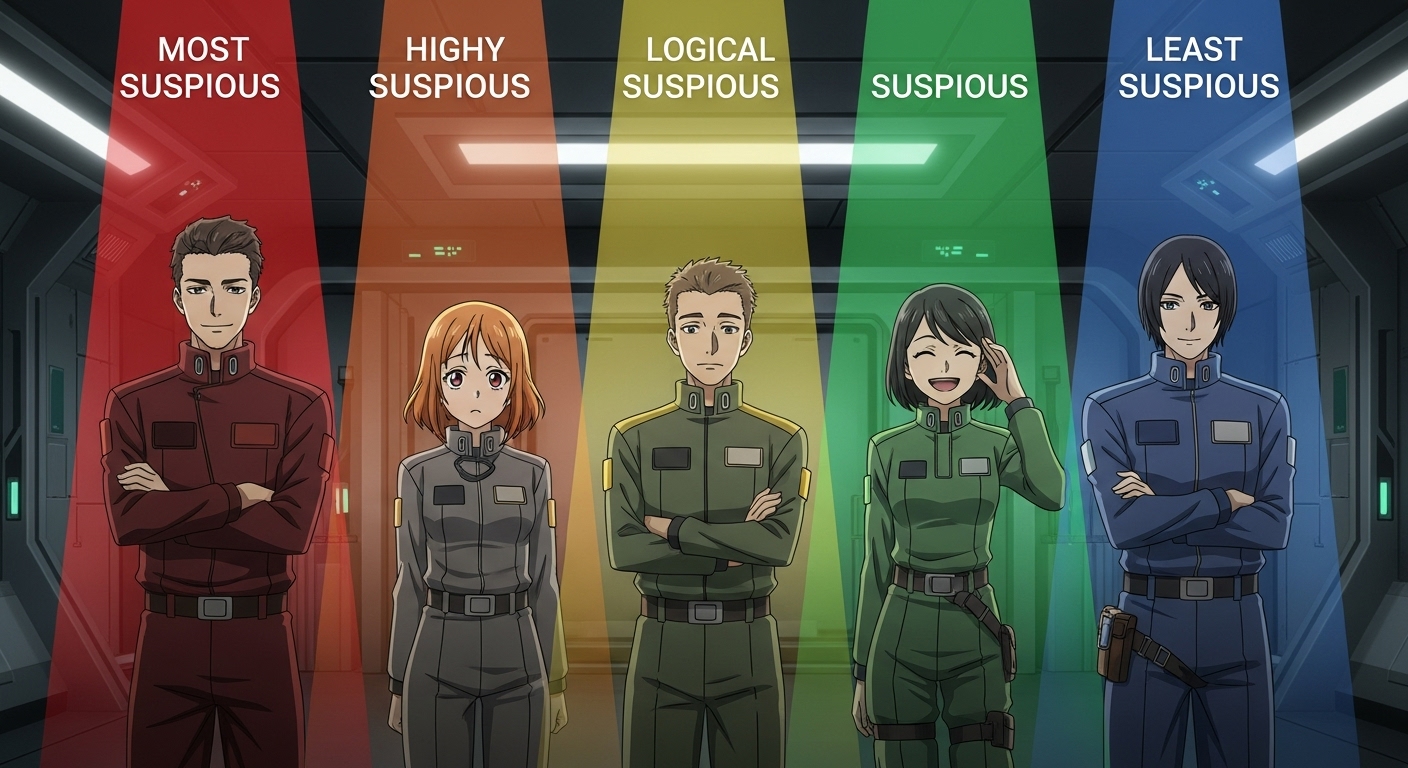

第3話時点の“最も怪しい乗員”ランキング

『グノーシア』の面白さは、「誰が怪しいか?」という単純な推理では終わらない。

第3話時点で登場人物たちは、すでに“信頼の記号”と“疑惑のシグナル”をまとって動いている。

つまり、彼らは一人ひとりが「疑われるための演出」を背負っているのだ。

ここでは、視聴者として・そしてプレイヤーとして、俺が感じた“怪しさランキング”を整理していく。

単なるキャラの性格分析ではなく、「この回の文脈でどう映ったか」を軸に見てほしい。

第1位:しげみち──目立ちすぎる“良い人”の罠

まず真っ先に名前が挙がるのは、やはりしげみちだ。

ラキオとの言い合い、やたら大声での弁明、あの焦ったような表情。

彼は明らかに“怪しまれるために存在している”。

でも、ここが『グノーシア』の面白いところ。

ゲームを知る人ならわかるが、目立ちすぎる人物ほど、実は潔白のパターンが多い。

つまり、彼の「オレじゃねぇ!」という叫びが、逆に信頼を呼び込む罠になっている。

俺はこの回の彼を見ていて、「人は疑われるときほど人間らしくなる」と感じた。

焦り、弁明、反論、感情の爆発。

すべてが理性の仮面を剥ぎ取っていく。

彼の言葉は荒いが、嘘をついているようには見えない。

だからこそ、視聴者は“本当の裏切り者”を見失う。

彼は、疑心のバランサーであり、物語を動かすスイッチなのだ。

第2位:SQ──軽さの裏にある“演技”の匂い

次に挙げたいのは、SQ。

「え〜、宇宙人じゃないの? 逆にザンネンなんだけど」という、あの一言。

軽口のように聞こえるが、空気を乱す力がある。

このキャラの“軽さ”は武器でもあり、煙幕でもある。

笑顔で議論の緊張をほぐしながら、誰かの思考をズラす。

人狼ゲームで言えば、いちばん怖いタイプだ。

俺はこのシーンを観ながら、「無邪気さって最強の演技だな」と思った。

悪意を持って疑いを撒く人より、無自覚に空気を歪ませる人のほうが恐ろしい。

SQはまさにその象徴。

“信じられる”と感じた瞬間に、彼女の発言が議論の方向を決定してしまう。

つまり、彼女は意図せずして世界を操作している。

この無自覚の支配力こそ、グノーシア的恐怖の一端だ。

第3位:ステラ──優しさが武器に変わるとき

第2話までは“理性的で安心できる人”の代表だったステラ。

だが第3話では、彼女の優しさが逆に怪しく映った。

彼女は常に冷静で、声を荒らげない。

だがその静けさが、今や“不気味な沈黙”に見える。

彼女が誰かに賛同するとき、その裏には必ず一呼吸の間がある。

まるで、何かを計算しているかのように。

俺はこの“間”にゾクッとした。

言葉を選んでいるようで、実は状況を操作している。

ステラは、人を導くポジションにいながら、視聴者の信頼も同時に奪っていく。

このバランスの危うさこそ、彼女が“疑われることを恐れない存在”である証拠。

そして第3話でついに、その優しさが“仮面”である可能性が浮かび上がる。

まさに、信頼という名の毒。

第4位:ジナ──沈黙の中の異物感

ジナは派手な発言がないが、それが逆に怪しい。

会話の流れにさりげなく頷きながら、意見を曖昧にしていく。

こういうタイプは、人狼ゲームでは最も怖い。

“多数派に溶け込む”ことこそ、生き残るための最適解だからだ。

彼女の「理解しているようで、何も言わない」態度は、他者の思考をミラーリングする鏡のよう。

その沈黙が、第3話では特に際立っていた。

南条視点で言うと、ジナは“無害の仮面をかぶった観察者”に見える。

彼女のようなキャラは、終盤で一気に牙を剥くタイプ。

沈黙は信頼のサインではなく、“情報収集”の時間。

観ている側も、無意識に「この人、最後まで残りそうだな」と感じたはずだ。

第5位:ラキオ──正しすぎる理性が不安を呼ぶ

ラキオは論理派で、常に理詰めで他人を追い詰める。

だが第3話では、その「正しさ」そのものが逆に危うく見えた。

議論の中で、相手を論破するたびに、周囲の空気が冷える。

この“正義の冷たさ”が、彼を孤立させていく。

理性的であることは武器だが、共感を欠けばただの壁になる。

人狼ゲームにおいて、正論は信頼を生まない。

むしろ「お前、全部見えてるのか?」と疑心を呼ぶ。

彼はまさにそのパターンに陥っていた。

“疑わしさ”の本質

このランキングをまとめて感じたのは、「怪しい」と「魅力的」は表裏一体だということ。

疑われるキャラほど、物語に熱を生む。

なぜなら、疑いとは興味だからだ。

人は興味を持った対象を疑い、信じ、裏切られ、また信じる。

第3話は、その心理の揺らぎを全キャラで再現している。

“誰が敵か”ではなく、“誰を信じたいか”で物語が進む。

そしてその信じたい気持ちが、最も危険で、最も人間的だ。

俺はこの回を見ながら、こう思った。

「疑わしさこそ、キャラクターの魂だ」と。

南条が見た“第3話の核心”──疑心が加速するほど、人間は人間らしくなる

『グノーシア』第3話を見終えたあと、俺はしばらく画面の前で固まっていた。

この回を通して描かれたのは、“裏切り”でも“恐怖”でもない。

むしろ、「疑うことによって生まれる人間らしさ」だった。

人を信じたいという気持ちと、裏切られるかもしれないという不安。

その葛藤の中でこそ、人間は最も美しく、最も愚かになる。

この第3話は、その矛盾の中に生きる“心の動き”を、異常なまでに丁寧に描いていた。

「信じる」と「疑う」の狭間で揺れるキャラクターたち

しげみちは怒鳴り、ラキオは論理で刺す。

ステラは沈黙で耐え、SQは笑いでごまかす。

それぞれの選択が、“信じたいのに信じられない”という葛藤を表していた。

面白いのは、この心理の揺れが単なるサスペンスではなく、キャラクターの個性として機能している点だ。

つまり、疑心こそが、彼らを「生きた人間」にしている。

アニメ版の演出もそれを支えている。

声の震え、目線の泳ぎ、沈黙の間――。

言葉にならない不安が画面全体を包み込む。

特に会議の終盤、カメラが誰にも焦点を合わせずにゆっくりと全体を映すカット。

あの“息苦しい静寂”こそ、人が人を疑う瞬間の空気そのものだった。

このリアルさが、視聴者の神経を直接削ってくる。

『グノーシア』という作品は、感情ではなく“生理的な恐怖”で観客を支配してくるのだ。

「疑心」は悪ではなく、生存のための本能

俺はここで一つの答えに辿り着いた。

『グノーシア』における“疑心”は、悪ではない。

むしろ、それは生き延びるための理性だ。

人間は社会的動物であると同時に、自己保存の本能を持っている。

つまり「信じる」ことと「疑う」ことは、どちらも人間の自然な反応なのだ。

第3話は、そのバランスが崩れたときの恐怖を描いている。

誰もが“生き延びたい”と思うほど、誰もが“他人を信じられなくなる”。

その自己防衛が、共同体を崩壊させていく。

南条的に言えば、ここで描かれているのは“希望のない人間賛歌”だ。

誰も正しくないし、誰も悪くない。

疑うことも、裏切ることも、すべて「生きたい」という衝動の裏返し。

俺はその不器用さに、妙な愛しさを感じた。

人間は、理想的に信頼し合う存在ではなく、

不完全なまま、それでも誰かを信じようともがく生き物なんだと。

「疑うこと」は孤立ではなく、理解への道かもしれない

この作品を見ていると、“疑うこと”が単なる排除ではない気がしてくる。

むしろそれは、他者と深く関わるための痛みのようなものだ。

相手を疑うという行為には、少なくとも「知ろうとする意志」がある。

完全に無関心なら、疑うことすらしない。

だからこそ、『グノーシア』の疑心は冷たく見えて、どこか温かい。

それは、絶望を通してしか生まれない人間の優しさだ。

俺は第3話を観ながらこう感じた。

この物語は、宇宙で起きる人狼ゲームではなく、

“孤独の中で人を理解しようとする物語”だ。

そしてその理解は、いつも傷のような形でしかやってこない。

――信じて、裏切られて、それでもまた誰かを信じる。

それが人間のサイクルであり、『グノーシア』のループの正体なのかもしれない。

疑心は、最も人間的な感情だ

第3話の核心はここにある。

疑うことは、恐れではなく“生きる知恵”だ。

人を疑うことで、自分の限界と向き合う。

その過程で人は、初めて「他人の存在の重み」を知る。

『グノーシア』は、その瞬間を冷たい宇宙の中に焼きつけている。

そして俺は思う。

もし疑うことが罪なら、人間そのものが罪だ。

でも、それでも構わない。

俺たちは不完全なまま、誰かを信じて、また疑って、そうやって生きていく。

第3話は、その人間らしさを最も残酷で、最も美しく描いた回だった。

信じる勇気よりも、疑いながら手を伸ばす勇気。

それが、この作品の“本当の愛”なのかもしれない。

まとめ──“疑うこと”から始まる物語の核心へ

第3話『グノーシア』は、シリーズの中でも最初の大きな転換点だった。

ここで作品は、単なる人狼サスペンスから“人間の心理劇”へとシフトする。

新キャラと新ルールの登場で世界は複雑化し、信頼と裏切りのバランスが崩れ始める。

そして視聴者は気づく。

この物語の敵は“宇宙人”ではなく、“疑いそのもの”だということに。

だが皮肉にも、疑心こそがこの物語を前に進める。

疑うことは、傷つくことを恐れない勇気。

疑いながらも相手を理解しようとするその営みが、

『グノーシア』をただのループゲームではなく“生きる寓話”へと押し上げている。

誰も完全に正しくない世界で、それでも信じようとする。

その愚かさこそが、もっとも人間的な美しさだ。

第3話は、信頼が壊れる瞬間にこそ“希望”が生まれることを教えてくれる。

信じることの痛み、疑うことの優しさ――その狭間で揺れる人たちの物語。

この回を境に、作品は「嘘の中の真実」を追う長い旅へと踏み出す。

そして俺たちもまた、彼らと同じように、

画面の向こうで“誰を信じるか”を試され続ける。

――信じる勇気も、疑う勇気も、どちらも人間の証だ。

だから俺はこの第3話を、こう呼びたい。

「人間という名のグノーシア」回。

配信情報・FAQ

Q1. 『グノーシア』第3話はどこで観られる?

『グノーシア』第3話は、以下の主要VODサービスで配信中。

Amazon Prime Video・dアニメストア・U-NEXT・Netflixなどで順次配信されている。

地域によって配信時間が異なる場合があるため、公式サイトのスケジュールも確認しよう。

Q2. 原作ゲームとの違いはある?

ある。特にアニメ版は「キャラクターの表情」「会話の間」「音響演出」の再構成が秀逸。

ゲーム版ではテキストで処理されていた心理戦が、アニメでは“呼吸”や“沈黙”によって可視化されている。

とくに第3話のステラの演出はアニメ版独自の恐怖演出として高評価。

Q3. 第3話はどんなポイントに注目すべき?

新役職“エンジニア”の登場と、「グノーシアが二体潜む」というルール変更。

これによりゲーム性と人間関係の緊張感が一気に跳ね上がった。

また、会話中の視線や沈黙など、言葉以外の情報に注目すると深読みができる。

Q4. 今後の見どころは?

第3話で明確に示された“ループの違和感”と、“誰を信じるか”というテーマ。

次回以降は、この二つがより深く絡み合っていく。

新しいループごとにキャラの関係が変化していくので、同じ台詞でも意味が違って聞こえるはずだ。

Q5. Blu-rayや円盤の発売予定は?

公式サイトによると、Blu-ray BOXのリリースが2025年内を予定。

初回限定特典として、設定資料集やゲーム原作シナリオブックレットが同梱される見込み。

情報ソース・参考記事一覧

- らびなび『グノーシア第3話 感想』 ― キャラの心理とループ構造に焦点を当てたレビュー。

- K-ani.com『グノーシア』エピソード3紹介ページ ― 各話のあらすじと視聴情報。

- SkyPenguin.net『グノーシア 第3話 感想と考察』 ― 新キャラ登場と役職システムの分析。

- Yahoo!リアルタイム検索『ステラ グノ顔 SNS反応まとめ』 ― 放送直後のトレンド分析。

- Wikipedia(中国語版)『古诺西亚/Gnosia』 ― 原作ゲームおよびアニメ企画の基礎情報。

※この記事は各公式および公認メディアからの一次情報をもとに構成しています。

考察部分には筆者・南条蓮の主観的解釈を含みますが、内容の正確性・出典確認には細心の注意を払っています。

コメント