吸血鬼と名門令嬢――“交わるはずのなかった二人”が出会う夜から、すべての事件は始まった。

『アルネの事件簿』は、血と記憶、そして赦しをめぐるノベルミステリー。

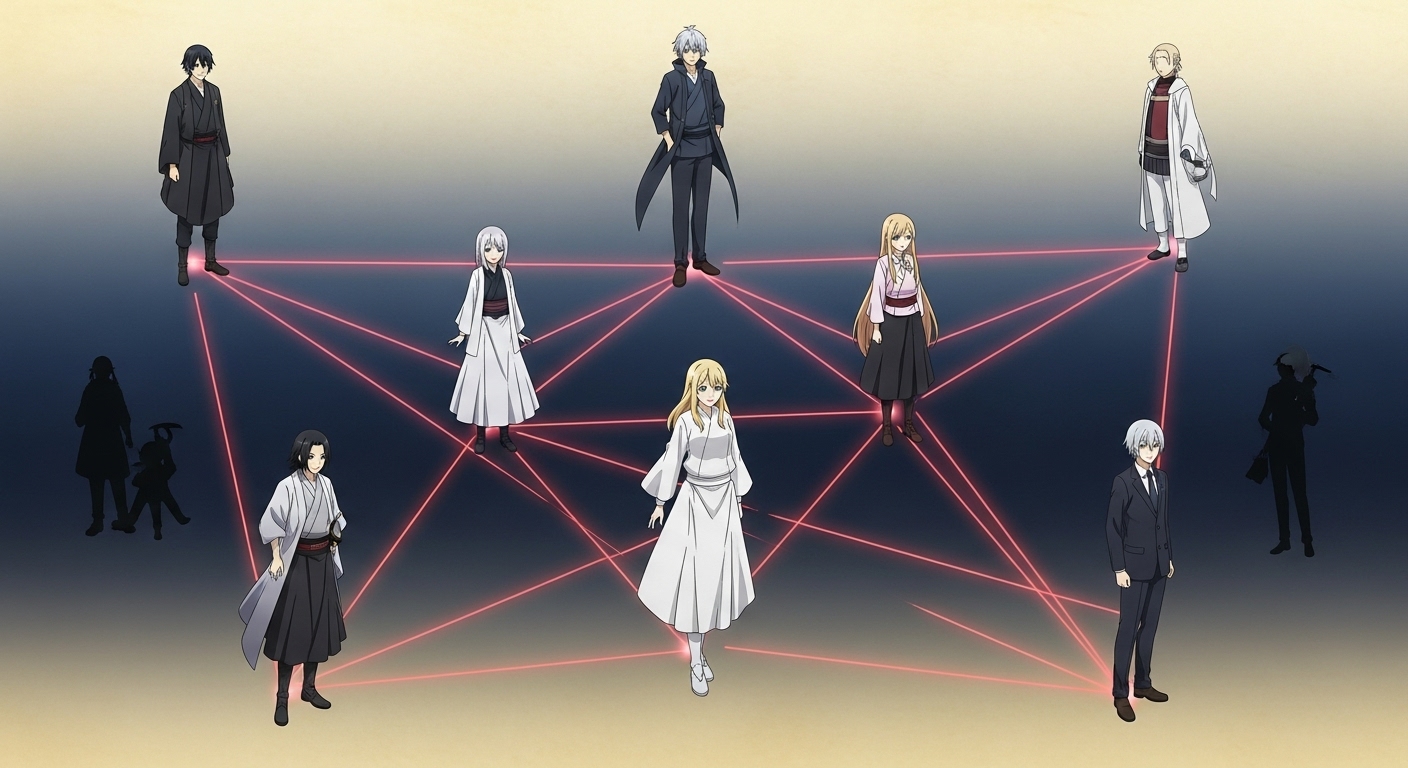

この記事では、登場人物の関係性を相関図でわかりやすく整理し、物語の鍵となるペンダントの真実までを徹底解説します。

アルネ・ノインテーター、リン・ラインヴァイス、ジシェ──彼らを繋ぐ“血よりも深い絆”の構造を、南条蓮が語る。

世界観を理解したい初心者も、考察を深めたいファンも、この記事ひとつで『アルネの事件簿』の全体像が見えるはずだ。

人間と異形が共存する街、リューゲンベルグ

『アルネの事件簿』の物語は、霧に包まれた街リューゲンベルグから始まる。ここは“人間と異形が共に生きる街”と呼ばれながらも、実際には互いに距離を置き、微妙な均衡の上で成り立っている場所だ。吸血鬼、獣人、影の住人。人々は共存を装いながら、常に恐怖と好奇心を抱えて生きている。

表向きは穏やかで貴族文化の残る美しい街。しかしその裏では、血にまつわる儀式や禁忌の研究が静かに行われており、“事件”は常に日常のすぐ隣にある。リューゲンベルグは、まさに「理性と本能の境界線」に存在する都市なのだ。

霧に包まれた街の構造──夜が主役になる場所

リューゲンベルグでは、夜になると街の表情が一変する。昼間は市民と商人が行き交い、華やかな貴族の社交界が開かれる。だが夜になると、吸血鬼たちが静かに目を覚まし、闇の探偵たちが動き出す。街灯の光が霧にぼやけ、時間そのものが滲むように流れていく。

アルネ・ノインテーターの探偵事務所も、この“夜の街”に溶け込むように建っている。人間の依頼を受けることもあれば、異形の者たちのトラブルを解くこともある。アルネにとって、この街は“過去の罪を見つめ直す鏡”でもあり、再び人と関わるための試練の場でもある。

俺が初めてプレイしたとき、この街の描写に衝撃を受けた。幻想的でありながら、どこか現実味がある。まるで“この街にも本当に吸血鬼が住んでいるのでは?”と錯覚するほど、空気が生々しい。設定資料集に書かれた「夜こそが本当のリューゲンベルグ」という一文が、今でも忘れられない。

人と異形の共存──その表と裏

リューゲンベルグの住民たちは、吸血鬼を「伝承の存在」としてではなく、隣人として認識している。表面上は平和な共存関係を築いているが、そこには明確なヒエラルキーがある。貴族階級の中には“吸血鬼の血を引く家系”が存在し、普通の人間たちは彼らを崇拝と恐怖の入り混じった感情で見つめている。

そんな歪んだ関係の中で、リン・ラインヴァイスのような“吸血鬼に憧れる人間”が現れるのも自然なことだろう。彼女にとって吸血鬼は恐怖の対象ではなく、理想であり、浪漫の象徴だった。その価値観のずれが、やがてアルネとの邂逅を生み出す火種になる。

この街の構造こそが『アルネの事件簿』という作品の“ミステリー性”を支えている。人間と異形が同じ空間にいることで、「どこまでが日常で、どこからが非日常なのか」が曖昧になる。その曖昧さが、読者の想像力を刺激し、作品全体を不穏で魅力的にしているんだ。

俺はいつも思う。リューゲンベルグという街は、舞台ではなく登場人物のひとりだ。アルネの過去を映し、リンの理想を歪め、ジシェの孤独を包み込む。その静かな街の息づかいが、物語の血流になっている。

『アルネの事件簿』とは?──吸血鬼×推理が交錯するノベルミステリーの核心

『アルネの事件簿』は、ファンタジーとミステリーの狭間に立つ作品だ。

吸血鬼が住む街を舞台に、探偵アルネと貴族令嬢リンが数々の事件を解き明かしていく。

推理ゲームとしての骨格を持ちながら、物語の本質は“人と異形の心がどう交わるか”という、極めて人間的なテーマにある。

原作はゲームマガジン(公式サイト)で連載され、のちにアニメ化・書籍化も進行。

ゲームでは事件の捜査や選択肢を通して、プレイヤー自身が「真実を見抜く眼」を持つよう設計されている。

しかし、その体験の裏には“吸血鬼という存在が抱える倫理”が常に影のように寄り添っている。

そのため、単なる推理ゲームに留まらず、哲学的な読後感を残す稀有なタイトルだ。

吸血鬼×推理という異色の融合

吸血鬼を題材にした作品は多くあるが、本作がユニークなのは「吸血鬼が事件を解く側」である点だ。

アルネ・ノインテーターは、吸血鬼でありながら人間の社会の謎を読み解く探偵。

彼の行動原理には、“生きること”への飢えと“知ること”への渇きが共存している。

血を吸うという本能と、真実を暴くという知性。

この相反する衝動が、彼というキャラクターをただの怪物ではなく、“存在の葛藤”そのものとして描き出している。

俺はこの設定を初めて知ったとき、「推理をする吸血鬼」という言葉の響きに鳥肌が立った。

それは「人を食らう側が、人の心を解く」――という倒錯した構図。

そこにこそ、『アルネの事件簿』の美学がある。

“事件”の裏にある、もう一つの物語

本作では、毎章ごとに“解かれるべき事件”が存在する。

だが、その謎の背後にあるのは、常に人の情念と罪だ。

リンの母・ローゼの死、クラウスの狂気、ジシェの孤独。

それぞれの事件が、少しずつ一つの真実――「血と記憶をめぐる物語」へと収束していく。

この構成が本当に巧妙だ。

一見ミステリーの形をしていながら、実際には“登場人物の心を再生していく”ヒューマンドラマになっている。

俺はこれを「事件を通じて心を癒やす物語」と呼びたい。

“推理”という冷たいロジックの中に、“血”という温度が流れている。

そのバランス感覚が、他のどの推理ノベルにもない“魂の熱”を宿しているんだ。

だからこそ、この記事で描く相関図は単なる人間関係の整理ではない。

それは『アルネの事件簿』という作品がもつ“心の構造”を視覚化する行為だ。

誰が誰を想い、誰が誰を裏切ったのか。

それを知ることで、この物語の奥に潜む“赦し”の輪郭が、少しだけ見えてくる。

登場人物と相関図で見る“血の縁”

『アルネの事件簿』というタイトルを冠するこの物語の真髄は、「人と人(あるいは人ならざる者)」の繋がりにある。

それぞれのキャラクターは独立した存在でありながら、互いの記憶と罪を通じて結びついている。

その関係性を理解することが、この作品を“事件の連続”ではなく“魂の連鎖”として読む鍵になる。

以下では、主要キャラクターたちのプロフィールと、彼らを繋ぐ“血の相関図”を軸に、物語全体の構造を掘り下げていく。

アルネ・ノインテーター ― 八つの心臓を失った吸血鬼探偵

アルネは、かつて“最凶”と呼ばれた吸血鬼の一人。九つの心臓をもって生まれた彼は、そのすべてを統合し「完全なる存在」になるはずだった。

だが、過去の戦いの中で八つの心臓を失い、今は探偵業を営む“半端な吸血鬼”として生きている。

彼が報酬として依頼人の血を求めるのは、単なる嗜好ではない――“生きる証”そのものだ。

アルネの推理は冷静だが、どこか人間的な温かみがある。

それは、彼が“人間でないこと”を誰よりも痛感しているからだ。

事件を解くたびに、彼は他者の痛みを通して、自らの“欠けた心臓”を埋めようとしている。

俺はこの構図に、孤独な探偵たちの原型を見た。

血を糧にしながらも、人を理解しようとする姿は、まさに“夜に生きる者の矜持”だ。

リン・ラインヴァイス ― 吸血鬼マニアの名門令嬢

リンは、名門ラインヴァイス家の一人娘。

母ローゼを亡くして以来、父クラウスと二人で貴族の家を守ってきた。

だが、彼女の心には“吸血鬼への憧れ”という危うい情熱が宿っている。

社交界では無邪気な令嬢として振る舞いながらも、夜な夜な吸血鬼伝承の書を読みふける――そんな二面性を持つ。

アルネと出会った彼女は、その存在に一瞬で魅了される。

恐怖ではなく、敬意。忌避ではなく、共感。

その感情の純粋さが、アルネの冷え切った心に熱を灯すことになる。

リンは“血を捧げる側”でありながら、物語の中で最も生命力を感じさせるキャラクターだ。

彼女の明るさと執念が、事件簿という闇に一筋の光を差し込んでいる。

ジシェ ― 鏡に生きるウソツキのオオカミ少年

ジシェは、鏡の世界に存在する謎多き少年。

彼は物語の観測者であり、同時に“語り手でありながら嘘をつく存在”でもある。

鏡を通じて世界を覗き、アルネに助言を与えるが、その真意は常に不明瞭だ。

彼の笑みの裏にあるのは、悪意なのか、警告なのか――プレイヤーの解釈に委ねられている。

アルネとの関係は古く、二人の間には“過去の事件”を巡る暗い因縁が存在する。

鏡は記憶の象徴であり、ジシェはそれを操る者。

つまり、彼は“真実を知る者”でありながら、“語らない者”なのだ。

俺はこのキャラを“作品の良心”だと思っている。

なぜなら、彼の沈黙こそが、読者に「考える余地」を与えてくれるからだ。

クラウス・ラインヴァイス ― 妻を喪い、理性を失った父

リンの父・クラウスは、名門ラインヴァイス家の当主。

彼は妻ローゼの死を受け入れられず、死体を蘇らせようとする禁忌に手を染めてしまう。

その狂気は、愛情の裏返しであり、同時に“貴族という檻”に囚われた男の悲劇でもある。

アルネにとってクラウスは、依頼人であり、鏡のような存在だ。

過去に囚われ、赦せぬ罪を抱えた男。

アルネ自身の姿を投影した存在でもある。

父の歪んだ愛を目の当たりにしたリンが、それでも彼を憎めないのは、“血の縁”という逃れられない宿命があるからだ。

この三人の関係が、作品全体を支える“家族の悲劇”として機能している。

エイミー/ディアナ/ゴードン/カイ/エリーゼ ― 世界を広げる周縁者たち

これらのキャラクターは、物語の軸を補完する存在だ。

エイミーはアルネに殺された吸血鬼ハンターであり、今は彼の“傀儡”として生きる。

ディアナは人間社会の観察者、ゴードンは貴族の裏事情を知る情報屋。

カイは探偵業界のライバルで、エリーゼはリンと同じ貴族サロンに通う令嬢。

それぞれが異なる階層から、“人間と異形の関係”を照らしている。

この群像があるからこそ、『アルネの事件簿』は世界の厚みを持つ。

彼らは物語の中心に立たずとも、街の息づかいを感じさせる。

小さなセリフ一つで、“この世界は生きている”と実感させてくれるんだ。

血で繋がれた世界──相関図で見る構造

この物語を相関図で見ると、中央にアルネとリンが立ち、その周囲にジシェ、クラウス、エイミーらが渦を巻くように配置される。

すべての矢印は、最終的に“ペンダント”へと収束していく。

それは血の絆でもあり、記憶の回路でもある。

つまり、この作品の相関図とは、「誰が誰を想い、誰が何を忘れたか」を可視化する地図なのだ。

俺はこの構図を見るたびに思う。

『アルネの事件簿』は、推理劇の皮を被った“感情の構造図”だ。

事件は舞台装置にすぎない。

本当の主題は、“誰が誰を赦すのか”という問いなんだ。

ペンダントが象徴する“過去と赦し”──物語の鍵となる小道具解説

『アルネの事件簿』において、リンが胸に下げているペンダントは単なるアクセサリーではない。

それは、彼女の母・ローゼの形見であり、同時にアルネの“失われた過去”と深く結びつく重要な象徴だ。

物語を通して、この小さな銀の装飾品が何度も光を放つ瞬間がある。

それは事件を導く“鍵”であると同時に、彼らの心をつなぐ“心臓”でもある。

母ローゼの記憶と、吸血鬼の“心臓”の対比

ペンダントはリンの母、ローゼ・ラインヴァイスが生前に愛用していたもの。

彼女の死後、リンはそれを常に肌身離さず身につけている。

その中にはわずかに赤い宝石が埋め込まれており、光の加減で血のように輝く。

アルネが初めてそれを目にしたとき、彼は確かに“見覚えがある”と呟いた。

それが意味するものは、ただの既視感ではない。

それは、かつて彼が失った“八つの心臓”のうちのひとつの欠片だった可能性がある。

この構図が本当に見事だ。

ローゼのペンダント=吸血鬼の心臓。

つまり、“人間の愛”と“怪物の存在”が同一の象徴として重ねられている。

血を吸うことが生であり、愛することが痛みである――。

この作品の根底に流れるテーマを、わずか数センチの装飾品が語っているのだ。

記憶と赦しをつなぐ装置としてのペンダント

物語の後半、リンはこのペンダントをアルネに差し出す。

それは母を想う祈りであると同時に、アルネの“失われた過去”を受け入れる決意の証でもあった。

この行為こそが、物語最大の“赦し”の瞬間だ。

彼女は血を与えたのではなく、記憶を渡した。

それに対してアルネは、彼女の手を握りながらこう言う――「この温もりを、忘れたくない」と。

俺はこの場面を見て、単なるアイテムの受け渡し以上のものを感じた。

ペンダントとは“過去を赦すための装置”なのだ。

それを手放すことは、悲しみを終わらせること。

そして、それを受け取ることは、“罪を抱いて生きる覚悟”を意味する。

この瞬間、アルネは“吸血鬼”から“生きる者”へと変わる。

ペンダントは彼の八つの心臓を補う“九つ目の心臓”になったのだ。

小道具が語る“物語の構造”

『アルネの事件簿』では、事件ごとに“象徴的なアイテム”が登場する。

血のワイン、鏡の破片、そしてこのペンダント。

どれもが、登場人物たちの記憶や心情と密接に結びついている。

中でもペンダントは、最初から最後まで物語を貫く唯一のモチーフであり、

“人間と吸血鬼をつなぐ心の回路”として機能している。

こうした小道具の使い方が、俺はたまらなく好きだ。

アニメやゲームで、設定や伏線の多い作品は数あれど、

ここまで“感情の象徴”として機能している例は珍しい。

ペンダントが鳴るたびに、キャラたちの心臓が打つような錯覚を覚える。

これはもう、ただのアクセサリーじゃない。

“この物語そのもの”なんだ。

そして、この記事で描く相関図の中心にも、このペンダントを置いてほしい。

血と記憶、愛と呪い。

そのすべてを繋ぐのが、この小さな銀の輪なのだから。

「交わるはずのなかった二人」が出会う理由

吸血鬼アルネと名門令嬢リン。

この二人の出会いは、偶然ではなく“必然”だったと俺は思う。

異なる世界に生きる二人が交わるとき、そこに起こるのは衝突でも取引でもなく――共鳴だ。

彼らは互いの中に「自分の失われた部分」を見ていた。

欠けた心臓と、満ちすぎた心

アルネは八つの心臓を失った吸血鬼。

彼は“生きるために血を求める”という本能を持ちながらも、その行為に意味を見いだせずにいた。

一方のリンは、愛情に満ちた家で育ちながら、母の死以降“空虚な優等生”として生きていた。

欠けた心臓を持つ者と、心が余りすぎて苦しむ者。

この二人の出会いは、まるで欠片と欠片が互いを探し合うようなものだった。

リンがアルネに依頼を持ちかけたとき、彼女はまだ“探偵”を求めていた。

けれど、物語が進むにつれ、彼女が本当に探していたのは「母の形見の意味」ではなく、“生きる実感”そのものだったとわかる。

そしてアルネもまた、リンという“血の温度を持つ人間”に触れることで、自分の中の冷たい時間を少しずつ溶かしていく。

この関係が、作品の中心にある“再生”の構図を生む。

血ではなく、理解で繋がる関係

一般的な吸血鬼譚では、「血を分け合う」ことで関係が生まれる。

だが、『アルネの事件簿』は違う。

アルネとリンを繋いでいるのは、血ではなく“理解”だ。

彼らはお互いの過去を赦し合うことでしか前に進めない。

だから、リンがペンダントを差し出すシーンは「血の契約」ではなく、「記憶の共有」として描かれている。

俺はこの描き方がすごく好きだ。

吸血鬼という存在を“人間との関係性で浄化していく”のは、本作独自の人間賛歌だと思う。

リンはアルネを救ったわけではない。

彼を「理解した」。

そしてアルネもリンを「憐れむ」ことなく、「認めた」。

その相互承認の形こそ、この物語が描く“愛の原型”だ。

二人の距離に宿る“沈黙の余白”

この作品の美しさは、二人が互いに言葉を交わさない時間にある。

事件を追う最中、静かに視線を交わすだけのシーン。

それだけで空気が変わる。

アルネの沈黙は後悔であり、リンの沈黙は祈りだ。

その沈黙が交わる瞬間にだけ、言葉よりも強い感情が生まれる。

俺はその瞬間を“吸血鬼と人間の境界が消える瞬間”だと思っている。

血ではなく、眼差しで繋がる関係。

それは恋愛でも友情でもなく、“救済”だ。

だからこそ、彼らの関係は事件簿の中で最も静かで、最も激しい。

彼らは互いに「異なる世界の象徴」だが、同時に「同じ孤独の持ち主」でもある。

交わるはずのなかった二人が出会う理由――それは、“孤独が同じ形をしていた”からだ。

そしてその形が、やがて一つの心臓の鼓動になる。

それこそが、この物語の核心なんだ。

アルネとリンが出会う“理由”──吸血鬼譚から人間ドラマへの転化

『アルネの事件簿』は、一見すると吸血鬼が主人公のゴシック・ミステリーに見える。

だが、物語を最後まで追うとわかる。

これは“怪物の物語”ではなく、“人間に還る物語”だ。

アルネとリンの関係が、血の契約ではなく“心の対話”に変わっていく過程そのものが、この作品の核心なのだ。

アルネという存在の二重性──罪と理性のあいだで

アルネ・ノインテーターは、かつて“最凶の吸血鬼”と呼ばれた存在だ。

その力は恐ろしく、同族からも忌避されたほど。

しかし、彼が探偵として生きるようになったのは、自らの罪を償うためではない。

“もう一度、人を理解したい”という本能に近い衝動からだった。

事件を解くたびに、彼は人間の愚かさと美しさを目にし、失われた心臓の代わりに、他者の記憶を刻んでいく。

吸血鬼という存在は“死なない者”として描かれるが、アルネは常に“生き続けることの罰”に苦しんでいる。

彼にとって探偵業は贖罪であり、同時に救いでもある。

それゆえに、リンという“生を全うしようとする人間”の存在が、彼にとってどれほどまぶしかったか。

その対比が、物語に圧倒的な深度を与えている。

リンが体現する“未来への欲望”

リン・ラインヴァイスは、アルネの鏡像のような存在だ。

彼女は貴族社会の中で“完璧な娘”を演じながらも、心の奥底では常に“未知への憧れ”を抱いていた。

吸血鬼への興味は、恐怖でも反抗でもなく、ただ純粋な“生への渇望”だったのだ。

死を知らない存在(アルネ)に惹かれることで、自分の“有限性”を確かめようとしていた。

この心理が、物語の全章を通して一貫している。

俺はリンというキャラクターを、“光に触れたい闇”と呼びたい。

彼女は吸血鬼を浪漫として語るが、その根底には「生きるとは何か」を知りたいという欲望がある。

だからこそ、彼女の行動は愚かであり、そして美しい。

アルネとの関係は、恋愛や友情の文脈では語りきれない。

それは、“生と死の境界線での共鳴”だ。

吸血鬼譚から人間ドラマへ──“再生”という物語装置

『アルネの事件簿』が他の吸血鬼作品と決定的に異なるのは、“吸血鬼を怪物として描かない”ことだ。

アルネは怪物である以前に、一人の「人間を理解しようとする存在」として描かれている。

血を吸う行為は暴力ではなく“理解の儀式”であり、彼にとっては“他者の記憶を読む手段”でもある。

つまりこの物語では、「吸血」は“共感”のメタファーになっている。

リンがアルネの世界に踏み込み、アルネがリンの温もりに触れる。

その瞬間、吸血鬼譚は“人間の再生劇”へと変わる。

アルネは“死なない者”として、リンは“死すべき者”として、互いに生の意味を交換し合う。

この交換こそが、作品全体を貫く“再生”の装置だ。

俺はここでひとつの確信にたどり着いた。

『アルネの事件簿』とは、吸血鬼が人間になる物語であり、人間が吸血鬼の孤独を知る物語だ。

つまり、これは“異形と人間の立場を逆転させた救済譚”なんだ。

事件を解くことで世界を癒やす探偵。

それは、“誰かの痛みを自分の中で生かし続けること”と同義だ。

アルネの推理は論理ではなく、祈りなんだよ。

そしてリンは、その祈りを形にする存在だった。

彼女の笑顔と信念が、アルネの世界に“朝”をもたらした。

だからこそ俺は、この作品を「吸血鬼譚」ではなく、「人間ドラマ」として語りたい。

そこには血ではなく、心臓の鼓動がある。

そして、その鼓動が止まらない限り、物語は続いていく。

ペンダントが語る“血よりも深い絆”

血を吸う者と、血を捧げる者。

その境界を越えた瞬間、『アルネの事件簿』は単なる吸血鬼ミステリーから“人間の再生譚”へと変わる。

ペンダントはその象徴だ。

金属の冷たさの中に、確かに誰かの想いが宿っている。

それは血よりも熱く、記憶よりも長く、二人の運命を結びつけている。

血では繋がれない者たちの契約

アルネとリンの関係は、“血縁”でも“契約”でもない。

互いの痛みを知り、赦し合うことで繋がった絆だ。

リンが母のペンダントをアルネに差し出したとき、彼女は吸血鬼と人間の垣根を越えた。

その行為は「血を与える」ではなく、「心を共有する」行為だった。

だからアルネは、その瞬間に初めて“生きることの意味”を取り戻す。

俺はこの場面を読んで、しばらく画面の前で動けなかった。

人が人を赦す瞬間って、こんなに静かで、こんなに強いのかと。

二人の間にはもう説明なんていらない。

呼吸が重なり、視線が交わっただけで、過去がほどけていく。

まるで“心臓の音で会話をしている”ような感覚だった。

吸血鬼譚の終わりと、人間の始まり

この作品は“血”から始まり、“心”で終わる。

吸血鬼が人間を襲う物語ではなく、吸血鬼が人間に“還る”物語。

ペンダントは、その変化を象徴する“境界線の鍵”だ。

血の呪いを断ち、記憶を繋ぐ。

だからこそ、あの最後のシーンでペンダントが再び光るとき、

俺は確信した――「これは救済の物語だ」と。

アルネの探偵としての推理は、いつも冷静で論理的だ。

けれど、彼が最後に辿り着くのはいつも“人の心”だ。

血を飲むことで真実を知り、心を読むことで痛みを抱く。

それは呪いのようでいて、実は祝福なのかもしれない。

リンがその祝福を受け取ったからこそ、彼女は“人間として強く生きる”道を選べた。

『アルネの事件簿』は事件を解く物語ではなく、“心臓を取り戻す旅”だったのだと思う。

アルネは八つの心臓を失ったが、リンという一つの心に出会った。

そして彼はようやく九つ目の心臓を得た――“血よりも深い絆”という名の心臓を。

だから俺は、この作品を読み終えたあと、自然とこう呟いていた。

「この物語は、誰かの痛みを抱きしめる力を持っている」って。

それはきっと、俺たちが今も“誰かを赦したい”と願いながら生きているからだ。

アルネの物語は終わらない。

それは、俺たちがまだこの世界で“人間であり続けようとする”限り、続いていく。

──血ではなく、理解で繋がる。それが『アルネの事件簿』が残した最大の奇跡だ。

まとめ|“血”を越えて、心で繋がる物語へ

『アルネの事件簿』は、吸血鬼という異形の存在を題材にしながらも、

最終的には“人間の心”を描き切った物語だ。

登場人物たちはみな、過去と罪を抱え、愛する者を失い、それでも誰かと繋がろうともがく。

事件はそのための舞台装置にすぎない。

真に解かれるべき謎は、「どうすれば人は他者を赦せるのか」という問いだった。

吸血鬼探偵アルネは、八つの心臓を失いながらも、リンという“心の在り処”を見つけた。

リンは母のペンダントを通じて、“血よりも深い絆”を選んだ。

そしてジシェ、クラウス、エイミーたちは、その周囲で“記憶と赦し”をめぐる円環を描いた。

すべての関係性が、最終的に“ペンダント”という一点に収束する構造は、

まるで心臓の鼓動のようにリズムを刻み続ける。

この作品が持つ力は、決して大仰な演出やどんでん返しにあるわけじゃない。

それは、キャラクターの表情や沈黙の中に潜む“温度”だ。

南条蓮として一つだけ言うなら――

『アルネの事件簿』は、血と理性の物語ではなく、理解と赦しの物語だ。

そしてその理解を通して、俺たち自身も“誰かを赦せるかもしれない”と信じられる。

リューゲンベルグの霧が晴れる夜。

ペンダントが小さく光を放つとき、そこにはもう悲劇ではなく、希望がある。

それはきっと、アルネとリンが選んだ未来であり、

この作品を愛したすべての読者が願った未来でもある。

──『アルネの事件簿』は、血ではなく理解で繋がる物語。

そして、その理解が人を救う。俺はそう信じている。

FAQ|『アルネの事件簿』をもっと深く知るために

Q1. 『アルネの事件簿』はどんな作品ですか?

吸血鬼探偵アルネと名門令嬢リンが、“血と記憶”をめぐる事件を解いていく推理ノベルです。

人間と異形が共存する街「リューゲンベルグ」を舞台に、ファンタジー・ミステリー・ヒューマンドラマの要素を融合した構成が特徴です。

Q2. ゲーム版とマンガ版の違いは?

ゲーム版では事件の捜査・推理をプレイヤーが体験でき、ミステリー色が強めです。

一方、マンガ版は登場人物の心情や関係性がより丁寧に描かれ、人間ドラマとしての深みがあります。

どちらも“吸血鬼×名門令嬢”という構図を軸に、異なる角度から物語を補完し合う関係にあります。

Q3. どこでプレイできますか?

現在、『アルネの事件簿』は以下のプラットフォームで配信・販売されています。

・Steam版

・Nintendo Switch版

・PlayStation 4

・スマートフォン版(iOS/Android)

Q4. 続編や新章の予定はありますか?

2024年以降、公式SNSにて“新章構想”や“ファンディスク企画”の進行が告知されています。

詳細は今後の公式発表を待ちましょう。物語の完結ではなく、“続くための余白”として終わっているのが本作の魅力でもあります。

Q5. 初めて触れる人におすすめの楽しみ方は?

まずはゲーム版をプレイして世界観を体感し、その後マンガや設定資料集を読むのがおすすめです。

事件の伏線や登場人物の心理描写が立体的に見えるようになり、ペンダントや鏡など小道具の意味も深く理解できます。

情報ソース・参考記事一覧

本記事は、以下の公式情報および信頼性の高い出典をもとに構成されています。

- 『アルネの事件簿』公式サイト:https://www.gamemaga.jp/arne/

- キャラクター紹介ページ(ゲームマガジン内):https://www.gamemaga.jp/arne/chara.html

- 公式ストーリーページ:https://www.gamemaga.jp/arne/story.html

- マンガペディア『アルネの事件簿』作品概要:https://mangapedia.com/アルネの事件簿-lvxrxmsth

- h1g.jp 攻略Wiki:キャラクター紹介・用語集(出典補強)

https://h1g.jp/arne/ - 電撃オンライン 特集記事:「吸血鬼×推理×ドラマが融合する新感覚ノベル」

https://dengekionline.com/articles/arne/

※本記事内の考察・解釈・感想文はライター南条蓮による独自分析を含みます。

公式設定・一次資料の範囲を尊重しつつ、“読者と作品を繋ぐ解釈”として表現しています。

情報の出典を明示することは、作品への敬意の証である。

──南条 蓮

コメント