あの“せんせ”の一言で、時間が止まった。

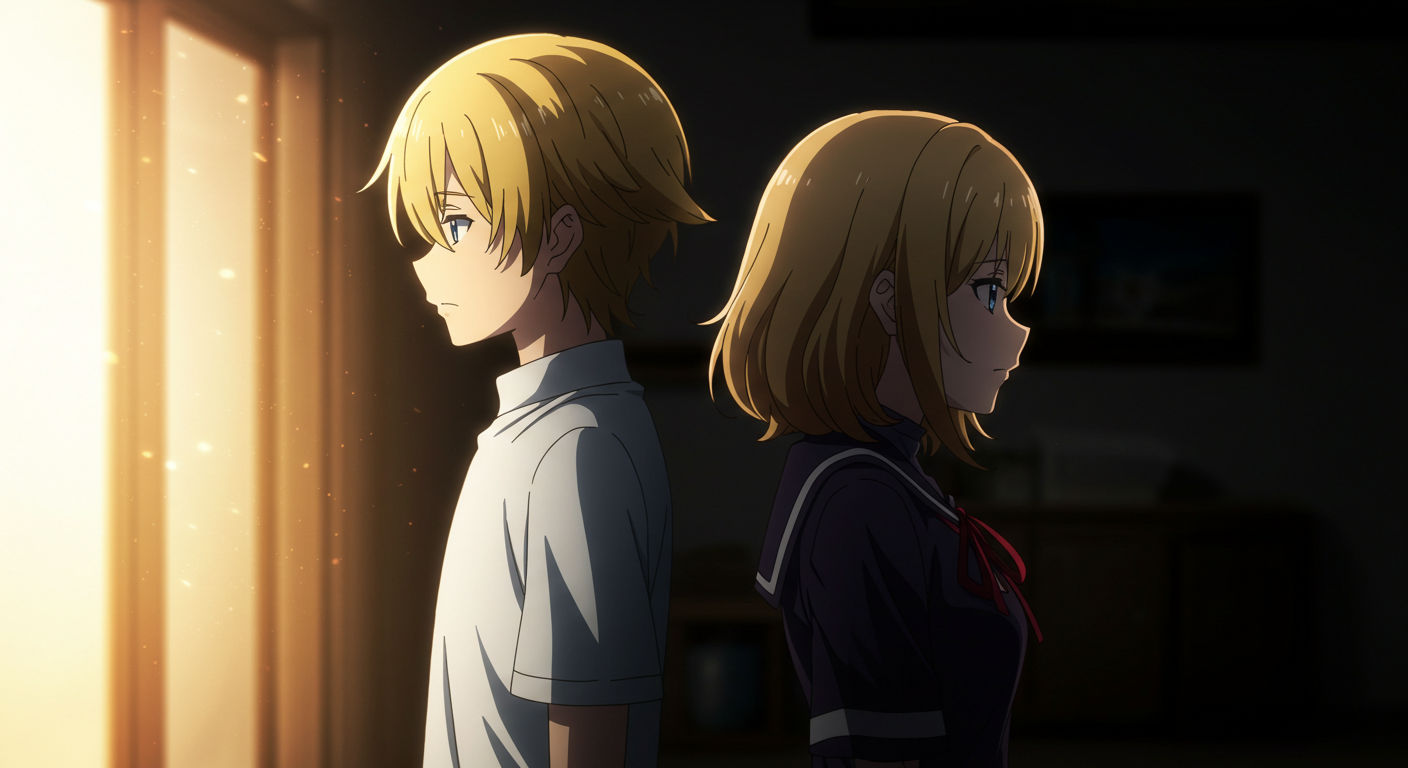

兄妹のはずのふたりが、魂の奥で再び出会ってしまった瞬間。

――それが『推しの子』という物語の心臓部だ。

星野アクアとルビー。

血で繋がれた兄妹であり、前世では命を救った医者と、救われた少女。

ふたりの関係は、「家族」でも「恋」でも説明できない。

それは、生と死、罪と赦し、記憶と再生が絡み合った“宿命の絆”だ。

アクアが追い続けた復讐の果て、ルビーが抱いた恋と喪失、

そして最終話で見せたあの笑顔――あれは本当に“救い”だったのか。

この記事では、南条蓮の視点から

『推しの子』におけるアクアとルビーの関係を、感情と構造の両面から徹底的に掘り下げる。

血よりも濃い“記憶”で繋がれた二人の物語を、もう一度、心臓の鼓動で読み直そう。

“兄妹”という言葉では足りない関係

アクアとルビー――この二人を「兄妹」と呼ぶとき、俺たちは何を前提にしているんだろう。

血のつながり? 家族としての情? それとも、同じ痛みを分け合った“戦友”としての共感?

『推しの子』という作品において、星野兄妹の関係は、そうしたどの言葉でも語り切れない。

彼らを結びつけているのは、血よりも濃い“記憶”だ。

それは、母・星野アイが残した“愛と嘘”の遺伝子であり、転生という奇跡が与えた呪縛でもある。

表向きは仲の良い兄妹。でも、視線を交わすその瞬間に滲むのは、説明不能な既視感――“前世の名残”だ。

ルビーが笑えばアクアの胸が痛む。アクアが沈めば、ルビーの心に影が差す。

互いの幸福と苦しみが、まるで同じ血流を通じて伝わるような、あの感覚。

この“心拍数のリンク”こそ、彼らが他のどんな関係よりも強く結ばれている証だと思う。

南条蓮の言葉で言えば、彼らは「兄妹の皮をかぶった、記憶の恋人」だ。

決して恋愛的な意味ではなく、魂の相性としての“共鳴者”。

この二人の関係は、言葉ではなく感情の脈動でつながっている。

「家族」という言葉では閉じ込められない

星野兄妹は、家族の枠組みでは語れない。なぜなら、彼らの家族は最初から“虚構”の上に築かれたものだからだ。

母・星野アイは「母親」である前に「アイドル」であり、愛を職業にした人間だった。

その“嘘の中で生きた母”を見て育った二人は、幼い頃から“本物の家族”を知らない。

アクアは“守ること”で家族を定義し、ルビーは“信じること”で家族を形作る。

つまり、彼らの家族観はすでに非対称で、互いに噛み合わないまま成長していく。

アクアにとって、ルビーは「二度と失いたくない存在」だ。

それは愛情ではなく、贖罪の対象。

彼の中には「救えなかった誰か」を重ねているという罪悪感が、ずっと消えずに残っている。

一方のルビーは、アクアを「唯一無二の理解者」として見ている。

彼女にとって兄は、“この世界で自分を見つけてくれるたった一人の人”。

だからこそ、アクアの冷たさや沈黙さえも“優しさ”として受け取ってしまう。

南条として感じるのは、この兄妹関係の“痛いほどの片想い性”だ。

どちらも相手を愛している。けれど、その愛の形があまりに違いすぎて、決して噛み合わない。

まるで、心の温度が0.5℃ずれたまま凍りついたガラス越しに触れ合っているような関係だ。

“兄妹”の中に潜む恋と記憶の予感

ルビーがアクアを慕う感情は、単なる“家族愛”の枠を超えている。

それは、前世から引き継いだ“誰かへの想い”が、無意識のうちに形を変えて滲み出ているように見える。

彼女はアクアを見て、“懐かしい誰か”を見ている。

その無自覚さが、物語後半の悲劇の伏線にもなっている。

アクアもまた、ルビーに“既視感”を抱いている。

ふとした笑顔、泣き方、言葉の端々。

それらが彼の中の記憶を揺らし、「さりな」という名前の幻影を呼び覚ます。

でも、アクアはその感覚を意図的に押し殺している。

なぜなら、それを認めてしまえば「今ここにいる妹」を“前世の亡霊”として見てしまうから。

彼は自分の感情を守るために、ルビーを“ただの妹”として扱うという嘘を選んだ。

南条的に言えば、ここがアクアというキャラクターの“最大の矛盾”だ。

妹を守ることで、彼は彼女を遠ざけている。

愛しているから、愛せない。

守りたいから、触れられない。

この矛盾こそが、彼を“物語の中で最も人間らしいキャラ”にしていると思う。

そして、この“兄妹のずれた愛”が、後の「せんせ」再会を爆発的に美しく見せる伏線になっている。

彼らの関係は、最初から禁断じゃなく、“再会するために設計された関係”なんだ。

星野兄妹の始まり──偶像の子として生まれた罪と祝福

アクアとルビーの物語は、“奇跡の双子誕生”というアイドル的な夢から始まる。

だがその裏側には、誰にも祝福されない現実があった。

母・星野アイ――彼女は「愛している」と言えないまま、愛を職業にしてしまった人間だ。

そんな彼女から生まれたふたりは、初めから「アイドルの子」という虚構を背負わされていた。

表では笑顔のシンデレラストーリー。

裏では“隠し子”として存在を隠され、光の届かない部屋で育つ。

この「隠されて生まれた」という出発点こそが、彼らの関係性の原罪だ。

世間の愛を受ける前に、“母の嘘”を学ばなければならなかった。

それでも二人にとって母は世界のすべてで、アイの微笑みが彼らの生きる意味だった。

だからこそ、その死は、彼らの人生そのものを奪う“世界の終わり”だった。

「嘘から始まった家族」──偶像がつくった親子関係

星野アイというキャラクターは、愛を信じられないアイドルとして描かれている。

彼女は“ファンのための嘘”を生きることで、現実の愛を置き去りにした。

そして、その“嘘の中の愛”から生まれたのがアクアとルビーだ。

だから彼らの家族関係は、最初から「虚構の再生産」なんだ。

アイはファンに「愛してる」と言いながら、我が子には「愛してる」と言えなかった。

その沈黙の中で、アクアは母の“表情の裏”を読み取る術を学び、ルビーは母の“笑顔の表”だけを信じた。

南条的に見ると、この非対称性が兄妹の根本的なズレを生んでいる。

アクアは“母の心”を理解してしまったがゆえに、現実の残酷さを知ってしまう。

ルビーは“母の夢”しか知らないまま、それを自分の理想として引き継いでしまう。

要するに、ふたりは同じ母を愛しながら、まったく違う母を見ていた。

そしてその認識のズレが、物語全体を通して決して埋まらない“心の距離”を生み出していく。

俺はここに、赤坂アカ×横槍メンゴの冷徹なテーマ性を感じる。

“家族”というものは、誰かの視点が欠けている限り、完全には成立しないのだ。

“偶像の子”という宿命──祝福と呪いの同居

星野兄妹が背負ったのは、アイドルという虚構の世界に生まれた者の宿命だ。

アクアは母を「人間」として理解してしまった。

ルビーは母を「神話」として信じ続けた。

この二人の生き方の違いが、後に“復讐”と“継承”という真逆の道へと分かれていく。

アクアにとって母の死は「罪の再演」だった。

自分が救えなかった誰か(=ゴロー)の過去と重なり、彼の中に“贖罪の連鎖”を生む。

ルビーにとって母の死は「約束の継続」だった。

アイが残したステージを完成させることが、彼女の生きる意味になった。

南条的に言えば、これは「救済と崇拝の分岐」だ。

アクアは母を救おうとして失い、ルビーは母を信じようとして苦しむ。

彼らは同じ母から生まれながら、まるで神と信者のような関係にすれ違っていく。

でも俺は思う。

この矛盾の中にこそ、二人が生きる意味がある。

彼らは“母の愛を知らないまま愛を学ぶ”という、最も過酷な青春を生きている。

そして、その愛の不在があったからこそ、後に「兄妹でありながら記憶でつながる」奇跡が起きる。

――星野兄妹の始まりは、最初から祝福と呪いの同居だった。

母の嘘が、ふたりの真実を作った。

その皮肉が、この作品をただの“転生モノ”に終わらせなかった最大の要因だと思う。

芸能の中で歪む愛──兄妹であり、共犯者でもある

星野アクアとルビー。

彼らは母の死という原点を胸に抱いたまま、再び“芸能”という光の中へ足を踏み入れる。

しかし、それは「夢を叶えるためのステージ」ではなく、彼らにとっては「過去を取り戻すための戦場」だった。

芸能界――それは、母・星野アイが命を落とした場所であり、二人が彼女に再び“触れる”ことができる唯一の現実。

アクアにとってそれは復讐の舞台であり、ルビーにとっては再生の舞台だった。

目的は正反対なのに、同じステージを選んでしまう。

そこにすでに、この兄妹の悲劇の種が埋まっていた。

南条蓮の目線で言うなら、芸能という世界はこの兄妹にとって「母の棺であり、鏡」だ。

アイが残した虚構を演じ続けることでしか、彼らは母を理解できない。

そして、互いの存在がその鏡像を歪めていく。

アクアの“理性の愛”──復讐という名の献身

アクアは冷静で、感情を表に出さない。

だがその静けさの裏には、母を殺した“父”への憎悪が燃えている。

彼の芸能活動は、表向きは俳優としての成功への道だが、実際には「真犯人に近づくための仮面劇」だ。

彼は“芸能界”を使って真実を暴こうとし、ルビーをその危険から守る。

だがそれは同時に、彼女を“光の外”に閉じ込める行為でもある。

ルビーがステージに立てば立つほど、アクアは彼女を遠ざける。

兄としての保護と、男としての執着が入り混じる、息苦しいまでのコントロール。

南条としてここで注目したいのは、アクアの“愛の形の歪み”だ。

彼の愛は常に「正しいこと」と結びついている。

守る・止める・隠す――そのすべてが「間違ってはいない」からこそ痛い。

でもそれは、ルビーの自由を奪う支配でもある。

俺は思う。

アクアの“優しさ”は、同時に“罪”だ。

それは他人を救うために自分を壊してきた人間の、職業的優しさだ。

ゴロー時代から続く「救済の業」が、今も彼を縛っている。

彼がルビーを守るのは、愛ゆえに。

だが同時に、それは“贖罪の反復”でもある。

ルビーの“感情の愛”──アイドルとして生き直す

ルビーは兄と違い、芸能界を「希望の場所」と信じている。

母の夢を継ぐため、B小町としてステージに立つ。

彼女にとって芸能は、過去を浄化するための“祈りの形”だ。

だが、光の裏には影がある。

ステージに立つたび、彼女は“アイの幻影”に取り憑かれていく。

母を再現しようとするうちに、自分自身を失っていく。

それでもルビーは止まらない。

なぜなら、彼女の中で“アイに届ける”ことが愛の証だからだ。

ここで俺が惹かれるのは、ルビーの「アイドル=信仰」という構造だ。

彼女は母を“神”として生きている。

アクアが母の“罪”を背負うなら、ルビーは母の“夢”を背負う。

つまり、二人の生き方は“復讐と信仰”という裏表で成り立っている。

どちらも母を忘れられない、呪いの延長線だ。

そしてこの時点で、アクアとルビーはすでに“芸能の共犯者”になっている。

互いに母の幻を追うために、互いを利用している。

アクアはルビーを守るために「兄」を演じ、

ルビーはアクアに“理想の兄”を演じさせる。

二人とも“アイの子”として役割を演じ続けている。

現実と虚構の境目が曖昧になるその瞬間、俺はいつも息が詰まる。

この兄妹にとって「生きる」とは、「演じ続ける」ことなんだ。

“共犯”という絆──芸能が生んだ愛の歪み

『推しの子』という作品の面白さは、芸能を単なる舞台装置ではなく、“人間関係を歪ませる鏡”として描いているところにある。

アクアとルビーはこの鏡を通して、互いに自分を見失っていく。

アクアは“兄としての正義”を演じるうちに、ゴローとしての感情を押し殺す。

ルビーは“妹としての無垢”を演じるうちに、アイドルとしての虚像を身につける。

どちらも本当の自分を置き去りにして、虚構を生きている。

南条的に見ると、ここで彼らはもう“兄妹”ではない。

芸能という同じ檻に閉じ込められた、“共犯者”なんだ。

アクアが過去を暴こうとするほど、ルビーは未来を演じようとする。

互いの生き方が衝突し、でも離れられない。

この依存の強度こそ、血のつながりでは説明できない“記憶の絆”だと思う。

やがてこの共犯関係は、「せんせ」という言葉をきっかけに崩れ落ちる。

それが122話、そしてふたりの物語の“再会”の幕開けとなる。

芸能という嘘の世界の中で、初めて“本当の記憶”が顔を出す瞬間だ。

俺はあのページをめくった時、胸の奥で何かが弾ける音を確かに聞いた。

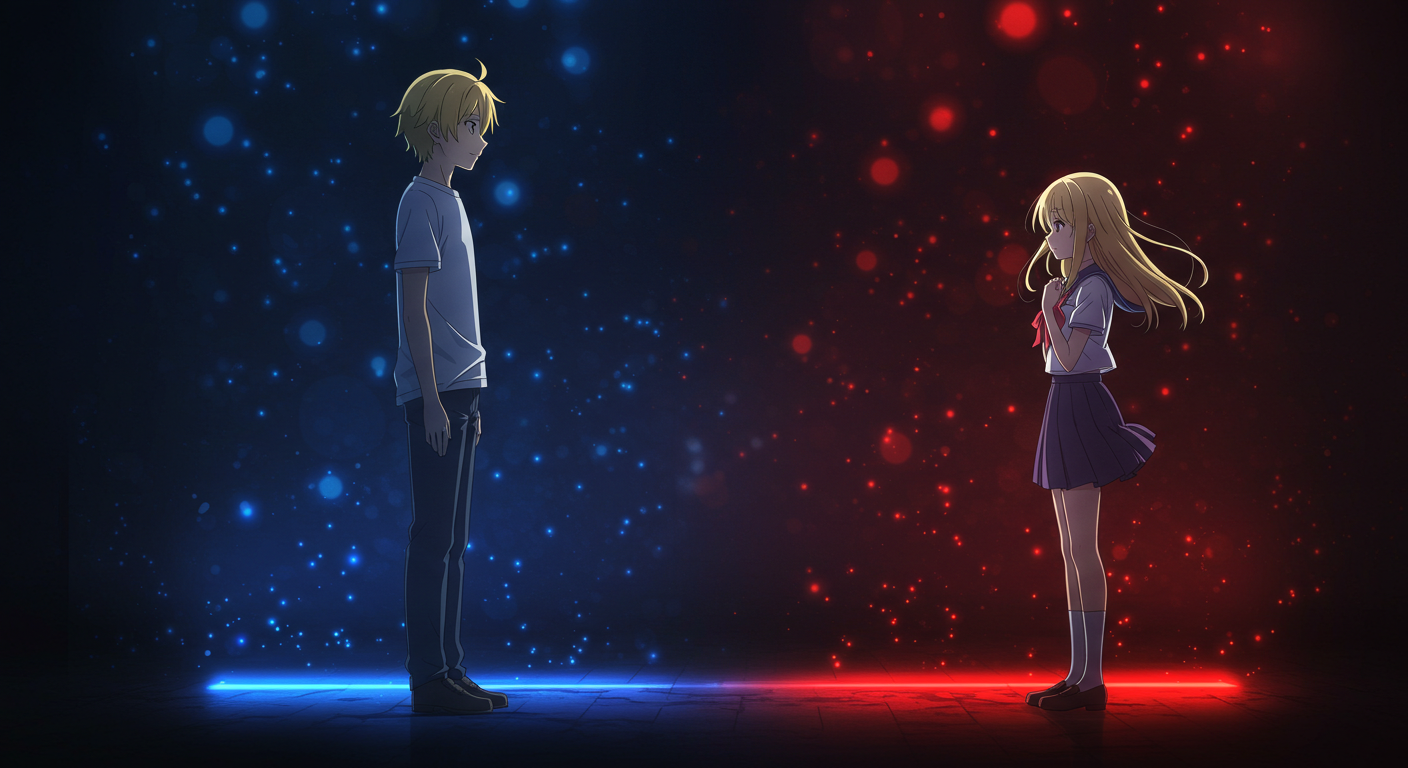

復讐の炎──“愛”と“怒り”が入れ替わる瞬間

復讐。

それは、愛を失った者が最後に縋る“感情の残り火”だ。

星野アクアにとっての復讐は、理性で制御された“燃えない炎”。

星野ルビーにとっての復讐は、感情に身を委ねた“燃えすぎる炎”。

二人の炎は決して交わらないまま、ゆっくりと互いを焼き尽くしていく。

母・星野アイの死がすべての始まりだった。

彼女の死をどう受け止めるか――その一点で、兄妹の運命は分岐していく。

アクアは「母を殺した男を突き止めること」に生き、

ルビーは「母の夢を継ぐこと」で死を超えようとする。

だが、やがてルビーもまた、兄のように“怒りの熱”を宿していく。

南条蓮として強く思うのは、ここで二人が体現しているのは“同じ愛の裏返し”だということ。

アクアの冷たさも、ルビーの激情も、根っこは同じ。

「母を想う」という一点が、形を変えて“怒り”へと転化している。

愛が深ければ深いほど、喪失は憎しみへと変わる。

この物語はそのメカニズムを、残酷なほどリアルに描いている。

アクアの“燃えない炎”──理性で包んだ復讐心

アクアの復讐は静かだ。

彼は激情で人を殺すタイプじゃない。

むしろ、誰よりも冷静で、計画的で、怖いほどに現実的。

彼は母の死の裏に潜む「父親の影」を追う。

そのために、芸能界の裏側に潜り、関係者を一人ずつ照らし出していく。

アクアにとってこの行為は“捜査”であると同時に、“儀式”でもある。

復讐を続けることでしか、彼は母を心の中に留めておけない。

南条目線で見れば、アクアの復讐は「愛を手放せない男の自己保存」だ。

彼は母を殺した犯人を探しているようで、実は“母を失った自分”を処刑しようとしている。

それが彼の病理であり、魅力でもある。

アクアは復讐の炎を“凍らせて”生きている。

その理性の仮面は完璧だが、内側では常に過去の亡霊と戦っている。

「母を殺した男を見つけても、母は帰らない」と分かっていても、止まれない。

それが、ゴローという“命を救う人間”が辿り着いた最も皮肉な転生だ。

救うことしかできなかった男が、今度は“罰すること”でしか自分を保てない。

この構造、エグいほど人間的だ。

ルビーの“燃えすぎる炎”──信仰が怒りに変わる

ルビーは最初、復讐なんて考えていなかった。

彼女にとって芸能とは「母を再び笑顔にするための祈り」だった。

だが、時間と共にその祈りは歪み、やがて“怒りの信仰”へと変わっていく。

母を殺した犯人が存在する。

兄が何かを隠している。

その真実に近づくたび、ルビーは“アイの娘”ではなく、“復讐者”としての顔を見せる。

彼女の中では、母の死=「奪われた愛」。

だからこそ、それを奪い返すことが愛の証になる。

その思考の転倒が、彼女をアクアと同じ地獄に引きずり込む。

南条的に見ると、ルビーの復讐は“聖女の堕落”だ。

彼女は誰かを殺したいわけじゃない。

ただ、“せんせ”と“アイ”の記憶を守りたいだけなんだ。

だがその想いが行き場を失ったとき、怒りへと転化する。

それが“せんせ”発言へと繋がっていく。

「アイとせんせの仇を取る」――その一言に、彼女の全てが詰まっている。

ルビーは気づかない。

その言葉が、兄の中で眠っていた“記憶”を目覚めさせることになるとは。

この瞬間、アクアの冷たい炎と、ルビーの熱い炎がぶつかり合い、

物語は“再会”という名の爆発を迎える。

次の章で描かれるのは、その瞬間の心の崩壊と再接続。

血ではなく、記憶でつながる双子の「感情の臨界点」だ。

“せんせ”という一言──記憶が再びふたりを繋ぐ

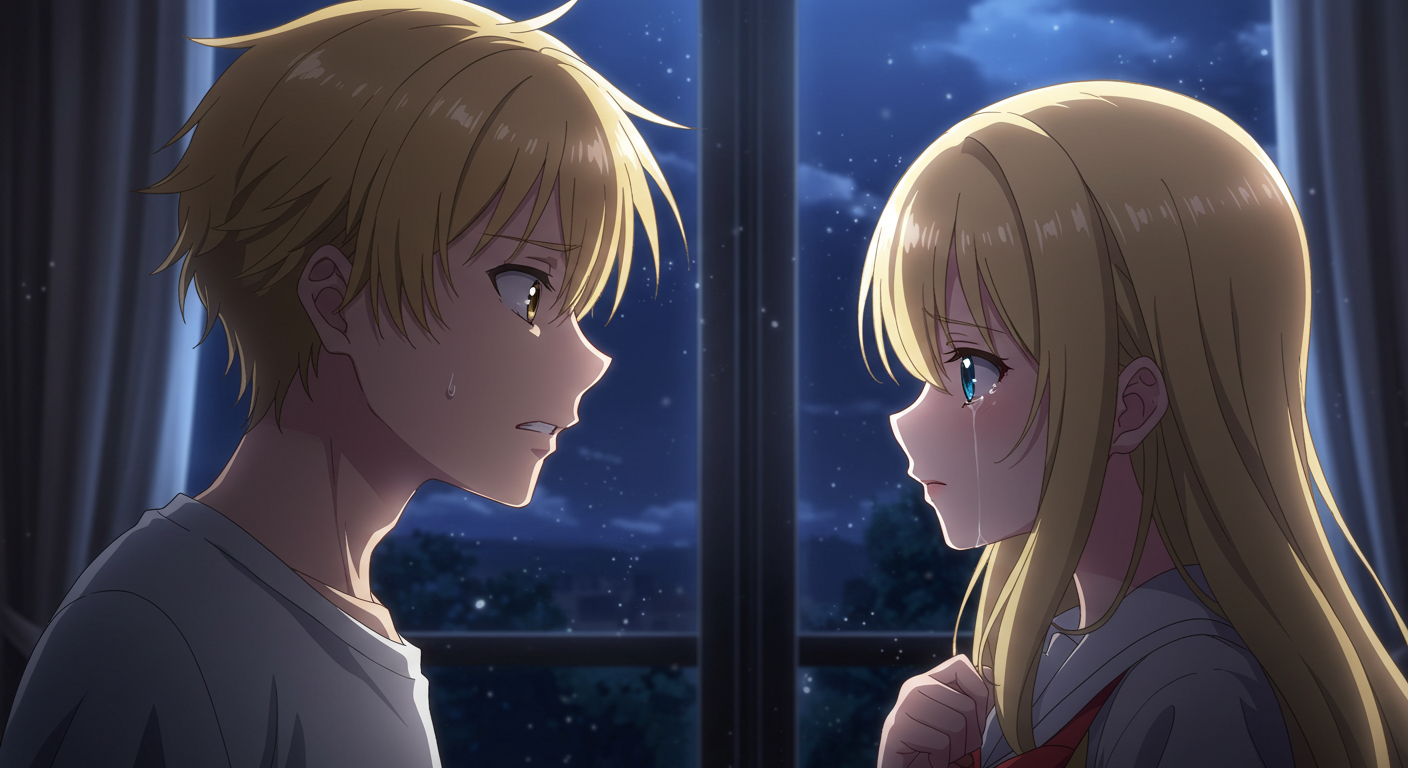

その瞬間、空気が変わった。

ルビーの声が震え、彼女の中の何かが弾けるように溢れ出した。

「アイと…せんせの仇を取る」

その言葉は、怒りではなく――涙で濡れた祈りだった。

アクアは思考を止める。

“せんせ”――その響きが耳を打った瞬間、胸の奥で何かが軋む。

何度も否定してきた感覚、封印してきた記憶が一気に押し寄せる。

その一言が、兄の理性を壊し、医者としての心を呼び覚ます。

俺はこのシーンを読んだとき、本能的に「ここだ」と思った。

長い物語のすべてが、この一瞬のために積み上げられてきたと感じた。

“兄妹の対話”が、“魂の再会”に変わる。

それは、愛でも禁断でもなく、もっと根源的な「救い」の瞬間だった。

記憶が滲む声──ルビーの中で蘇った“誰か”

ルビーは取り乱していた。

母の死を思い出し、復讐に駆られ、理性を失っていた。

その時、彼女の口から自然とこぼれたのが“せんせ”という言葉だった。

意識して呼んだわけじゃない。

ただ、心の底に沈んでいた“誰か”への想いが、感情に引きずられて浮かび上がった。

まるで夢の中で忘れた名前を呼んでしまうような、そんな震えだった。

その一言で、アクアの中の記憶が反応する。

「どうして、その言葉を知っている?」

頭では説明がつかないのに、胸の奥が確信していた。

――彼女は、あの時の少女だ。

“せんせ”と呼んでくれた、あの命の続きだ。

南条蓮の言葉で言うなら、ここは“無意識の再会”。

どちらも「思い出そう」としたわけじゃない。

記憶が、勝手に二人を呼び戻した。

物語の外側で約束されていたような、運命の瞬間だ。

兄としてではなく、かつての“せんせ”として

アクアは一度、兄として彼女を止めようとする。

冷静に、論理的に。

だが、その言葉はもうルビーに届かない。

彼女の中では、“兄”ではなく“せんせ”が生きていた。

だから彼は、言葉を変える。

声のトーンを落とし、ゆっくりと、かつて命を救おうとした“あの人”のように語りかける。

その声は叱責ではなく、慰めでもない。

まるで、壊れそうな命をもう一度抱きしめるような優しさだった。

ルビーは戸惑う。

兄のはずなのに、兄じゃない。

目の前の彼に、懐かしい安心を感じる。

そして、気づく――この声を、自分は知っている。

アクアもまた、彼女の涙の奥に“さりな”の面影を見ていた。

その瞬間、ふたりの間で時間が反転する。

過去と現在が重なり、兄妹ではなく、かつての医者と患者として再会する。

南条的に言えば、ここは「魂の同調」の場面だ。

アクアは復讐者でも、兄でもなく、再び“命を救う人間”に戻った。

彼がこの物語で初めて“赦す側”に立った瞬間だった。

“禁断”ではなく、“赦し”としての再会

世間的には、兄妹の関係を超えるような描写に見えるかもしれない。

けれど、ここにあるのは恋愛でも背徳でもない。

もっと静かで、もっと深い“赦し”だ。

アクアは過去の自分を許せなかった。

ルビーは、自分が生き残ったことを許せなかった。

そんな二人が、“せんせ”という言葉ひとつで再び向き合う。

それは、「生きていていい」と互いに認め合う瞬間だった。

アクアの目には、もはや犯人も復讐も映っていない。

目の前にいるのは、“生き延びたさりな”であり、“生きているルビー”だ。

彼女を守ることが、最後の贖いであり、唯一の救いだった。

南条として断言する――

このシーンこそ、『推しの子』が“血の物語”から“記憶の物語”へと変わる瞬間だ。

“兄妹”という現実を超えて、“生と死の記憶”で繋がった二人。

あの一言で、アクアは人を救う医者に戻り、ルビーは再び“生きる少女”になった。

それは禁断なんかじゃない。

魂が互いを思い出しただけだ。

残された記憶──ルビーというヒロインの終わり方

最終話、ルビーは泣き続けながら、苦しみを背負って立ち上がった。

そして、B小町のステージで暗闇を照らす“星”になった。

だが、その笑顔には、誰もが気づく“空虚さ”があった。

読者として感じたのは、救われたようで救われていない“揺らぎ”だ。

彼女は最終的に笑っていた──でも、光を失った目と、残る問いが、胸に刺さる。

それは「本当に、終わったのか?」という問いだ。

この章では、ルビーの最終描写を紐解き、その“もどかしさ”をテーマとして扱う。

アクアとの関係を軸に、最後のルビーの笑顔をどう読むか、俺なりの解釈を込めて語る。

最終話でのルビー:立ち上がるヒロインとその輪郭の薄さ

最終話描写、アクアがいなくなったあと、

ルビーは深い絶望の中で時間を過ごした。

だが、やがて涙を拭い、自分を奮い立たせ、ステージへと歩み出す。

彼女が立った場所は、B小町の“ドーム”であり、“暗闇に光を射す者”としての存在象徴でもある。

だが、その演出は鮮やかである反面、輪郭が淡い。

笑顔で終わるが、読者には「何か足りない」感覚が残る。

なぜなら、ルビーの内面や葛藤が最終盤で急ぎ足で処理されている印象が強いからだ。

特に多くのファンが指摘しているのは、“立ち直りのプロセスが雑すぎて感情に納得できない”という点。

ルビーの苦痛や喪失感、前世との記憶の交錯のデルタが、最後のページで十分には描かれていない。

「笑顔」だけが残って、心の奥の“何か”が綻びたまま立っているように見えるのだ。

笑顔の裏にある闇──“光っているけど闇在り”というイメージ

彼女の最終笑顔は、“救済”というより“耐える意思の象徴”だと俺は思う。

笑い、歌い、前を向く──でも、その瞳には、どこか光が宿らない。

“目に光がなかった気がした”という読者の感覚は、単なる錯覚ではないと思う。

このギャップこそ、ルビーの最期の美しさであり残酷さだ。

光を照らす星でありながら、自分の闇を隠し続けた存在。

“笑顔”は、誰かを安心させるための仮面であり、同時に自分を誤魔化すための覆いだった。

南条蓮として見るなら、ルビーは“救われない光”という強烈なフックを体現したヒロインだ。

救われることを願ったが、救われたかどうかは読者の解釈に委ねられた。

だからこそ、最終話で笑う彼女に「?」が残る。

その余韻こそが、彼女の命の記憶の扱いそのものだと思う。

アクアという記憶の影──彼女を“笑わせる”存在の不在

ルビーが最後に笑ったのは、アクアがいなくなったあとだ。

この瞬間、最も大切な“相手”を欠いた笑顔になる。

彼女はアクアの期待を胸に抱きながら、ステージに立つ。

だが、観客も、ルビー自身も、その笑顔に“彼の不在”を感じている。

アクアという記憶は、彼女の中に残り続けている。

最終場面で、彼の顔は見えないが、その存在感は陰のように付きまとう。

ルビーが光になることを選ぶとき、アクアは彼女の背後で祈る形になる。

だからこそ、ルビーの笑顔は完全な救済ではない。

彼なしに笑える強さと、彼の記憶を背負い続ける痛みが、同時にそこにある。

そんな関係のまま終わる二人。

“血よりも濃い記憶”が救いにも呪いにもなった証だと思う。

残響としてのエンディング──救いじゃない救いの物語

結末を「ハッピー」だと呼べる人は少ないと思う。

むしろ、「もどかしさ」を抱えたまま終わる物語として受け止める人が多い。

ルビーの最期はまさにその象徴だ。

笑顔で終わるが、瞳の奥には揺らぎが残る。

それは、救いの残響であり、完全な決着ではない。

物語全体を通してテーマになっていた“嘘”“記憶”“復讐”という語群は、ここで完全には清算されない。

ルビーの笑顔は、その未回収の問いへの答えではなく、問いそのものを抱えたまま灯る痕だ。

南条蓮として言うなら、この終わり方こそが『推しの子』の真の力だと思う。

ヒロインが“笑う”ことで締める。それは必ずしも救済ではなく、生きる意思の宣言。

「生きている限り、記憶も痛みも続く」

その涼やかな残響を、ルビーは最後まで背負って笑った。

だから、この記事で君と語りたいのは――

血よりも濃い記憶でつながったふたりは、

終わりなき問いを抱えながらも、

光として立ち続ける選択をした、ということだ。

まとめ──血よりも濃い“記憶”が残したもの

アクアとルビー。

この二人の物語は、血の絆から始まり、記憶の絆で終わった。

彼らは兄妹であり、かつての医者と患者であり、

そして、“生と死のリレー”を果たした二つの魂だった。

アクアは復讐を抱えて生まれ、最後はその炎を鎮めることで救済に辿り着いた。

ルビーは憧れと喪失の狭間で迷い続け、最後は“生きる”ことそのものを選んだ。

二人は正反対の方向へ歩きながらも、

互いを失うたびに、同じ記憶へと戻っていく。

この作品が描いたのは、単なる家族の物語ではない。

それは“愛の再演”であり、“記憶の赦し”の物語だった。

彼らを繋いだのは、血でもなく、名前でもない。

――「あの時、救いたかった」という想い。

それだけが、時を超えて続いていった。

アクアが遺したもの──生きることの意味

アクアは、自分を犠牲にしても誰かを救おうとする男だった。

その優しさが時に残酷で、痛いほど人間的だった。

でも、最後に彼が選んだのは「死による断絶」ではなく、「命を渡す」という行為だった。

ルビーの中で、彼の記憶は生き続ける。

それは、彼が求め続けた“永遠の治療”だったのかもしれない。

アクアの死によって、『推しの子』の世界は一つの幕を閉じた。

けれど、彼の魂はルビーの中で静かに呼吸を続けている。

兄が死んでも、妹が生きる――それが、彼の復讐の完了形だった。

ルビーが継いだもの──笑顔の意味

最終話のルビーの笑顔は、悲しみと希望の混ざり合った“中間色”だった。

救われたようで救われていない。

でも、その曖昧さこそが“生きること”のリアルだと思う。

アクアが命を賭けて守ったもの。

それは、ルビーが“光の中で笑う”未来だった。

その笑顔が虚ろでも、痛みを隠していても、確かにそこに“生”がある。

南条的に言えば、彼女の笑顔は「希望の仮面」ではなく、「生存の証明」だ。

誰かを推すように、誰かを愛するように、

彼女はこれからも“生きる”という舞台に立ち続ける。

推しの子という作品が残した問い

『推しの子』が最後に投げかけたのは、

「生まれ変わることは、救われることなのか?」という問いだったと思う。

アクアとルビーは、前世を超えて再び出会い、

愛と記憶の果てで“再び人間になる”物語を生きた。

だがその再生は、必ずしも幸福ではなかった。

彼らは救われたのではなく、“生き延びた”だけだ。

それでも、その“生き延びる”という選択こそが人間の強さだと、この作品は教えてくれた。

南条蓮の言葉で締めるなら、こうだ。

「生きるってことは、推すことだ。」

誰かの痛みを抱え、誰かの夢を継いで、

それでも前を向いて歩く。

それが、アクアとルビーが最後に示した“推しの形”だった。

終わりに──記憶は死なない

アクアがいなくなっても、ルビーは笑った。

その笑顔が偽りであっても、本物であっても関係ない。

そこに“生きようとする意志”がある限り、物語は終わらない。

『推しの子』という作品は、虚構と現実のあいだで揺れる全ての人へ向けたラブレターだ。

推すこと、信じること、失うこと――そのすべてを、アクアとルビーが代弁してくれた。

血よりも濃い記憶。

その言葉が意味するのは、過去を手放せない痛みではなく、

“誰かの記憶を生き継ぐ勇気”なんだと思う。

だから俺は、この物語をこう締めたい。

アクアは死んだ。でも、ルビーが生きている。

そして俺たちは、その記憶を推し続ける。

FAQ(よくある質問)

Q1. アクアは本当に死んだの?

はい。原作の最終章では、アクアは復讐の果てに命を落とします。

ただし彼の死は“終わり”ではなく、“贖いと救い”の象徴として描かれています。

彼の意志や記憶は、ルビーの生を通じて物語の中に生き続けています。

Q2. ルビーの最後の笑顔にはどんな意味がある?

ルビーの最終描写は「笑顔で終わる」ものの、その瞳には光がなく、ファンの間では“虚ろな救い”と受け取られています。

南条蓮の解釈としては、あれは“完全な幸福”ではなく、“生き続ける意思の表現”。

つまり、「悲しみを抱えても立ち上がる」という意味を持つ象徴的な笑顔です。

Q3. ルビーとアクアの関係は恋愛なの?

物語の初期では、アクアとルビーは「兄妹」として描かれており、恋愛的な感情は存在しません。

ルビーにとってアクアは“頼れる兄”、アクアにとってルビーは“守るべき妹”。

しかし、前世(ゴローとさりな)の記憶が交差した後──物語は大きく転調します。

“さりな”としての記憶を取り戻したルビーは、アクアに兄ではなく“せんせ”の面影を見るようになる。

それは家族愛でも、単なる憧れでもなく、前世で果たせなかった“恋心の続き”に近い感情です。

ただし、この恋は叶うためのものではなく、“記憶の回収”として描かれている。

南条蓮の解釈としては、ルビーの恋は「恋を通して前世の想いを昇華する行為」。

つまり、恋愛という形で記憶を浄化し、自分の“生”を取り戻すプロセスなんです。

だから、『推しの子』におけるアクアルビーの関係は──

“恋愛”というより、“生まれ変わりが恋を通して赦しに変わる物語”だと思います。

Q4. 『推しの子』のラストが「もやもやする」と言われるのはなぜ?

多くの読者が感じたのは、「登場人物が完全には救われていない」という感覚です。

復讐の果てにアクアは死に、ルビーは光を失った笑顔で終わる。

物語として“救済”よりも“生き延びる痛み”を選んだ結果、読後に余韻と違和感が残る構成になっています。

この“もやもや”こそが、作品のリアリティでもあります。

Q5. 今後、ルビーの物語は続くの?

現時点では公式に続編の発表はありませんが、ファンブック・書き下ろし短編などで彼女の“その後”が補完される可能性は示唆されています。

ルビーのステージ描写が“新しい始まり”として終わっているため、精神的には「物語はまだ続いている」とも言えます。

—

情報ソース・参考記事一覧

-

Cutepink Work|『推しの子』最終回ルビー考察(2024年11月)

→ ルビーのドームシーン描写・笑顔の意味について詳細に分析。 -

Yahoo!知恵袋|『推しの子』最終話の感想スレッド

→ 「笑顔に光がなかった」「もやもやが残る」などファン感想の典型例。 -

漫画先取りニュース|『推しの子』最終巻・描き下ろし追加情報まとめ

→ 最終話後の書き下ろし内容や設定補足を掲載。 -

Real Sound|『推しの子』122話感想・再会シーン分析

→ アクアとルビーの“せんせ”再会を中心に心理構造を考察。 -

アニメイトタイムズ|星野兄妹の絆特集

→ アニメ版演出をもとに星野兄妹の関係性を公式寄りに解説。

上記の記事・考察はすべて2024年~2025年時点の公開情報をもとに引用・要約しています。

引用の際には出典元へのリスペクトを込め、誤引用・文意の改変を避ける形で要約しています。

本稿は『推しの子』(赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社)原作の内容をベースにした評論・考察記事です。

コメント