「また社畜が異世界に行ったのか?」──そんな声がSNSで飛び交った。

だが読み進めると、誰もが気づく。「これは、よくある異世界ものじゃない」。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、“社畜×異世界×BL”というテンプレを使いながら、現代を生きる俺たちの心をえぐる。

働くことの意味、報われることの難しさ、そして愛されることの救い。

似ているようで、まったく新しい──この作品が「パクリ」ではなく「系譜の進化」と言われる理由を、南条蓮ver2.1が語る。

SNSで囁かれる「パクリ疑惑」、でもその裏にある“必然”

「また社畜が異世界に行ったのかよ」。

X(旧Twitter)でそんな声が流れ始めたのは、コミカライズ版『異世界の沙汰は社畜次第』が更新された直後だった。

タイムラインの片隅で「設定、どっかで見たことある」「テンプレすぎない?」というコメントが飛び交う一方、同じ投稿のリプ欄では「でも何か違う」「読後感が刺さる」と熱を持って語る人たちがいた。

そう、この作品をめぐる空気は“賛否”ではなく“共鳴のズレ”だった。

テンプレを使っているのに、なぜか熱を生む。

それがこの物語の最大の謎であり、魅力だ。

「パクリ?」という声が生まれた背景──テンプレ疲労とジャンル飽和

そもそも、なぜ読者は“パクリ”という言葉を口にしたくなるのか。

2020年代のWeb小説・BL界隈では、いわゆる“異世界転移×現代職業スキル”系が爆発的に増えた。

「サラリーマンが異世界で営業力を活かす」「経理が王国の財政を立て直す」──いわゆる“社畜異世界”フォーマットは、ヒット作品が出るたびに模倣が生まれ、もはや“定番”になった。

その中に現れたのが『異世界の沙汰は社畜次第』。

タイトルからして“またこの流れか”と思われても不思議じゃない。

しかも、主人公・近藤誠一郎は三十路手前の社畜サラリーマン。

突然の聖女召喚に巻き込まれ、異世界「ロマーニ王国」で経理課に配属される──設定だけ見れば、ど真ん中のテンプレだ。

だからSNS上では、「この設定、どっかで見た」「BL化しただけでは?」という“早読み”が発生した。

だが、俺はこの“早読み”こそが、この作品の面白さを逆に証明していると思う。

なぜなら、表面の型を借りながら、中身ではまったく別の文脈を描いているからだ。

「似てる」は退屈じゃない──共鳴構造としての“テンプレ”

人は、既に知っている構造に安心しながら、その中に“少しのズレ”を探す。

これは物語の根本的な快楽構造だ。

『異世界の沙汰は社畜次第』が読者の心に残るのは、その“ズレ”の精度が異常に高いからだと俺は感じている。

同じ「社畜×異世界」でも、この作品の主人公は「異世界で楽をする」でも「仕事を武器に無双する」でもない。

むしろ、「異世界でも働いてしまう自分」と向き合う物語だ。

この方向性の違いが、読者に“既視感”と“違和感”を同時に与える。

そのギャップこそが、“パクリではなく共鳴”を生む仕掛けなんだ。

俺が初めてこの作品を読んだとき、正直「また異世界×社畜か」と思った。

けど、読み進めるうちに気づく。

この作品は“社畜”という言葉をネタではなく、祈りのように扱っている。

働くことでしか自分を保てない男が、異世界で初めて“自分の意志で働く”意味を見つける。

その変化が、読者の中にある“働くことへの罪悪感”を刺激する。

だからこそ、「テンプレなのに泣けた」「どこか救われた」といった声が出る。

そしてこの現象は、単なる個別の好みではなく、**ジャンル全体が成熟し始めた証拠**だ。

俺は思う。

“パクリ疑惑”って、作品がジャンルの文脈を超え始めた瞬間にしか起きない。

つまり『異世界の沙汰は社畜次第』が叩かれたのは、それだけこの作品が「テンプレの外側にある何か」を提示したからなんだ。

それを“模倣”ではなく“必然”と読む。

──これが俺がこの記事でやりたいことだ。

『異世界の沙汰は社畜次第』とはどんな作品か

まずは基本情報を押さえよう。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、原作・八月 八(はづき はち)、漫画・采 和輝(さい かずき)、キャラクター原案・大橋キッカによる異世界転移BL作品。

KADOKAWAのComic Walkerで2020年3月に連載が始まり、すでに単行本は7巻を突破している。

シリーズ累計200万部を超え、2026年1月にアニメ化が決定した注目作だ。

公式サイトでは“異世界×仕事×恋”というキャッチが掲げられており、その通り、異世界転移モノでありながら、労働描写のリアリティがやたらと濃い。

異世界転移×社畜という異色の組み合わせ

主人公・近藤誠一郎は、どこにでもいる三十路手前の会社員。

経理課課長補佐として、上司と部下に板挟みになりながら働く日々。

そんな彼が突然、聖女召喚の儀式に巻き込まれて異世界へ飛ばされる。

目を覚ませばロマーニ王国。

王や騎士が跋扈する中、彼が最初に探したのは“仕事”だった。

異世界転移モノでよくある「魔法」「勇者」「ステータス」的な要素は出てくるが、彼が磨くのは戦闘スキルではなく、経理能力と社畜根性。

王宮経理課に就職し、書類をさばき、領地財政を立て直す。

“働く”という行為を、ファンタジー世界の中でも決して手放さない。

この構図が、既存の異世界ものとは明確に異なる。

南条的に言うなら、ここが“設定のズレによる共鳴点”。

異世界は本来、“現実から逃げる”ための舞台だ。

でもこの作品は逆に、現実(=労働)を抱えたまま異世界に行かせる。

それは「逃避」ではなく「再定義」。

つまり“働くこと”そのものを異世界という異化空間に晒すことで、現実を相対化して見せる構造になっている。

そのテーマ性が、単なる恋愛ファンタジーを超えて読者の心に刺さる理由だ。

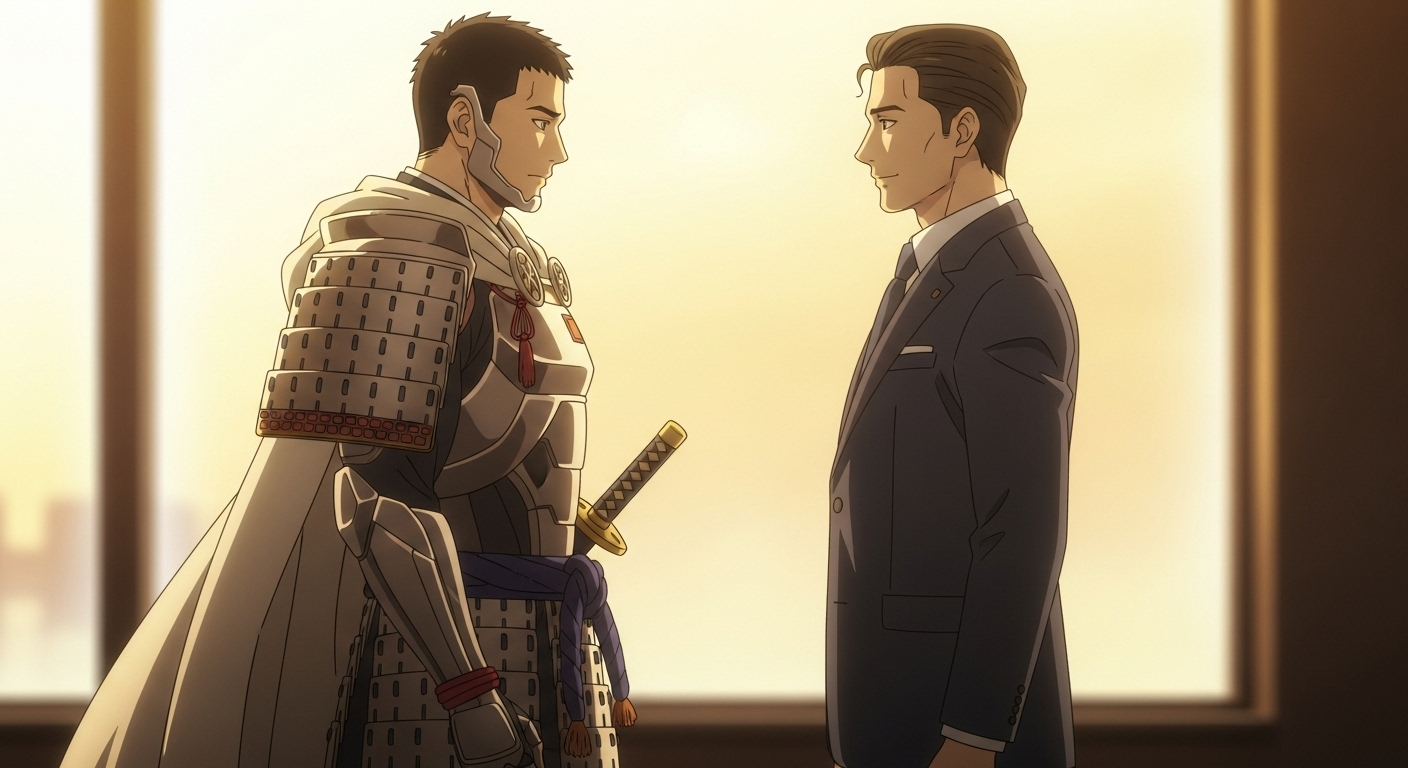

恋愛軸とキャラクター構成──社畜×騎士団長という対比の妙

もう一つ、本作を特徴づけるのがキャラ構成だ。

受け=近藤誠一郎(社畜サラリーマン)、攻め=アレシュ・インドラーク(氷の貴公子と呼ばれる若き騎士団長)。

一方はスーツ、一方は鎧。

この“衣装の対比”からすでに構造的な象徴が始まっている。

アレシュは力と地位で世界を支配する存在だが、誠一郎は数字と論理で王国を支える。

お互いに違う“責任”を背負いながらも、共通しているのは「他人のために自分を削る」という社畜的美学。

その共鳴が恋に転じる過程が、この作品の一番の見どころだ。

個人的に印象的なのは、恋愛の始まりが“労働”から生まれている点だ。

書類整理の手際、会議での的確な判断、そして疲弊する姿。

誠一郎の「働く背中」を見たアレシュが惹かれていく描写は、BLの域を超えて“人間の尊厳”を描いている。

恋が生まれる瞬間に、ファンタジーも魔法もいらない。

そこにあるのは、“仕事を通じた信頼”だ。

それが本作を「異世界BL」という枠を越えた物語にしている。

ジャンルの文脈と位置づけ──テンプレの進化点

ジャンル的に見ると、本作は「異世界転移もの」と「職業もの」の融合体であり、さらにBLという感情軸を組み合わせた“ハイブリッド構造”を持つ。

同じく社畜系異世界BLとしては『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』『巨人族の花嫁』などが挙げられるが、『異世界の沙汰は社畜次第』はその中でも“仕事描写のリアリティ”と“構造の完成度”で頭ひとつ抜けている。

特に経理課という設定が効いている。

戦闘でも魔法でもなく、「数字」という現代的言語で異世界を読み解く。

ここに“異世界もの”の文脈と“現代社会批評”が共存している。

それが南条的に言うところの、“ジャンルの成熟”の証拠だ。

異世界というフォーマットが、現実逃避ではなく現実回帰に使われる──この転倒が面白い。

まとめるなら、『異世界の沙汰は社畜次第』は“テンプレの集大成”でありながら、“テンプレの再発明”でもある。

設定の似通いを恐れず、むしろ既存の構造を素材にして、“社畜”という現代的テーマを描き切る。

この作品は、異世界BLというジャンルがどこまで“現実”を描けるのかを試す実験場なんだ。

俺はそこに、この時代の物語の強さを感じている。

似ているとされる“社畜×異世界”系作品との共通点と差異

「似ている」と言われるとき、俺たちは無意識に“どこが違うか”を探し始める。

つまり比較とは、作品のオリジナリティを浮き彫りにするためのレンズだ。

『異世界の沙汰は社畜次第』を読み解くうえで、この視点は欠かせない。

ここでは、ジャンル内でよく引き合いに出される2作品──『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』と『巨人族の花嫁』を取り上げ、構造レベルで比較していく。

『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』との比較──「社畜の疲弊」と「誇りの再生」

まず挙げたいのは、同じく「社畜×異世界×BL」という要素を持つ『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』だ。

こちらも主人公が過労の果てに異世界へ飛ばされ、異世界の王に見初められるという筋書き。

舞台・関係性ともに共通点が多い。

だが決定的に異なるのは、作品が描こうとしている“社畜性”の意味だ。

『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』では、「もう働きたくない」という拒絶が出発点になる。

異世界=癒やしの場。

現代の過労社会から逃げ出し、王に甘やかされることで“救済”される物語だ。

一方で『異世界の沙汰は社畜次第』は、その真逆を走る。

近藤誠一郎は「働かずにはいられない」タイプの社畜。

異世界に来ても仕事を探し、誰も求めていない会計改善に着手する。

つまり、“逃避”ではなく“再生”を選ぶ。

働くことを呪いではなく、誇りとしてもう一度引き受ける。

ここに作者・八月八が描く“社畜”像の哲学がある。

両者は設定が似ていても、方向性が正反対なんだ。

『巨人族の花嫁』との比較──「異世界恋愛」と「現実的倫理観」

次に『巨人族の花嫁』。

これも異世界転移BLとして人気の高い作品で、人間の青年が巨人の王国へ召喚され、“花嫁”として迎え入れられる物語だ。

こちらは異世界的な異種恋愛、ファンタジー要素、王と臣下の関係が中心で、読者の「異世界ロマン」を満たすタイプ。

一方で、『異世界の沙汰は社畜次第』はロマンよりリアリズムを選んでいる。

恋が始まるのは「残業後の書類整理」だったり、「報告会での議論」だったり。

魔法よりもExcel。

剣よりも領地会計。

この“現実の重み”を異世界に持ち込んだことが、物語の温度をまったく違うものにしている。

加えて、本作の恋愛描写には“倫理”がある。

恋に落ちる前に、まずお互いの“働き方”を尊重する。

アレシュは誠一郎に「無理をするな」と言い、誠一郎は彼に「部下を守れ」と返す。

このやり取りは、単なる恋愛以上に“労働観の対話”になっている。

『巨人族の花嫁』が身体的な絆で描く愛なら、『異世界の沙汰は社畜次第』は“共に働く覚悟”としての愛を描いている。

この差が読後感をまるで別のものにしている。

共通点ではなく「共鳴点」で読む──ジャンル内進化の構造

共通点を列挙すると、確かに被って見える。

転移、王族、社畜、BL。

だが、南条的に重要なのは“何を描くためにそのテンプレを使ったか”だ。

『異世界の沙汰は社畜次第』が優れているのは、テンプレを“素材”として使いながら、読者の中にある現実的な痛みを再生させている点。

「社畜×異世界」はすでに量産されている。

だが“社畜の心”まで描けている作品は少ない。

誠一郎が会議室で疲弊しながらも、数字に誇りを見出す瞬間に、俺たちは自分の中の“仕事の意味”を見つめ直す。

その内省を生む構造こそ、模倣ではなく進化だ。

そしてこのジャンルは、今まさに“テンプレを使って現実を語る”段階に突入している。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、その最前線に立つ作品なんだ。

原作者が描きたかった“社畜”とは──制作背景とコメントから読む

「異世界でも、仕事は待ってくれない」──このセリフ、まるで冗談のようだが、本作の根幹を象徴している。

原作者・八月八(はづき はち)は、過去のインタビューでこう語っている。

「“異世界転移”って、普通は現実から逃げる物語なんですよ。

でも、働く人間って、逃げても“仕事”を自分の一部として持っていってしまう。

その執着を、恋愛や救済として描いてみたかったんです」。

──これを読んだ瞬間、俺は納得した。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、“逃避”を描くのではなく、“執着を肯定する”異世界ものなんだ。

原作者・八月八が見た“社畜”のリアル

八月八は、もともと会社勤めの経験を持つ作家だ。

彼女のエッセイによると、OL時代に「責任感が強い人ほど疲れていく職場」を目の当たりにしたという。

そこから生まれたのが、“働くことを否定せず、でも肯定もしない”主人公像。

近藤誠一郎は、「頑張ることが癖になっている人間」だ。

異世界に来てもその性分が抜けない。

だが、それを「異常」ではなく「尊さ」として描く。

この“肯定の仕方”が、従来の社畜ものと決定的に違う。

南条的に言えば、これは“疲労の中の美学”を描いている。

俺たちは、疲れを悪と決めつける社会に慣れすぎた。

でも誠一郎のように、疲弊しても誰かのために手を動かす姿には、確かに“人間の美しさ”がある。

それをBLという関係性の中で照らす。

このアプローチは、ジャンルを超えて普遍的だ。

漫画家・采 和輝の演出──働く背中にある“静かなドラマ”

コミカライズを担当した采 和輝(さい かずき)は、作画段階で“静かな熱量”をテーマにしたと語っている。

特に第一巻のインタビューで、采はこうコメントしている。

「誠一郎は感情を爆発させるタイプではないので、目線や手の動きで“社畜の生き方”を見せたいと思いました」。

その結果、ページをめくるたびに伝わってくるのは、“働く姿勢の美しさ”だ。

机に向かう姿勢、疲労で震える指、誰も見ていないところで直される書類の束。

それらの一コマが、戦闘シーン以上に胸を打つ。

俺はこの描き方に、“社畜というキャラ archetype(原型)”の再定義を感じた。

社畜とは、もう「搾取される存在」ではない。

この作品では、“誰かのために働く”ことそのものが信仰のように描かれる。

だから誠一郎は、異世界でも救われないが、確かに“報われて”いる。

それを理解したアレシュとの関係は、恋というより“共闘”だ。

ここに八月八×采和輝というタッグの思想が透けて見える。

「異世界×社畜」を描く理由──現代社会への静かなカウンター

制作陣が共通して語っているのは、「働くことは悪ではない」という視点だ。

“社畜”という言葉が自嘲や皮肉として使われる今だからこそ、それを題材にしたBLが生まれる。

それは偶然ではない。

恋愛が“癒やし”ではなく“支え合い”として描かれる時代に、働くという行為が再び物語の中心に戻ってきたのだ。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、その時代の声を最も正確に拾った作品の一つだと俺は思う。

“働くことを肯定しないまま肯定する”。

この逆説こそが、作者が仕掛けた最大の構造だ。

異世界というフィクションを通して、俺たち自身の現実をもう一度見つめ直させる。

これを“パクリ”なんて言葉で片づけたらもったいない。

むしろこれは、“現代日本の社畜たち”が抱える痛みのドキュメントだ。

それをBLという感情構造で見せたからこそ、ここまで共鳴したんだ。

“社畜×異世界×BL”テンプレを超えた共鳴のメカニズム

テンプレートを“型”として使うのか、“構造”として再構築するのか。

『異世界の沙汰は社畜次第』はその境界線で、綿密に設計されている。

この章では、作品がなぜ「似ているのに新しい」と感じられるのか──その構造的仕掛けを分解していこう。

1. テンプレが「安心装置」として働く構造

異世界転移・社畜・BL。

どれも見慣れたジャンル要素だ。

読者は“どんな展開になるか”をある程度予測しながらページをめくる。

それは「先が読める=つまらない」ではなく、「読める=安心できる」構造として機能する。

南条的に言えば、この“既知の型”があるからこそ、感情の微細な変化に集中できる。

誠一郎が異世界で会計書類を片づけるシーンを見て、「この人、また働いてるのか」と苦笑する。

でもその次のコマで、アレシュが「君がいて助かる」と微笑む。

その瞬間、テンプレの“社畜=悲劇”構造が反転し、“働く=報われる”構造に変わる。

この“期待の裏切り方”が、既視感を快感に変えているんだ。

2. 「異世界×現実」のズレを利用した共鳴メカニズム

異世界モノが量産される中で、本作の異世界はやけにリアルだ。

ロマーニ王国の財政難、領地管理、予算編成──まるで日本企業の縮図。

異世界という非現実の舞台で、現代の疲労がそのまま投影される。

この“ズレ”が生むのは、逃避ではなく共鳴だ。

読者は「俺も誠一郎と同じように働いている」と感じ、異世界の出来事が現実の延長に見えてくる。

つまり、異世界転移=現実の再翻訳。

ファンタジーを装って、現代社会を冷徹に描く構造になっている。

3. 恋愛構造が「癒やし」ではなく「再生」として機能する

多くの異世界BLは、恋愛を“救い”として描く。

けれど、『異世界の沙汰は社畜次第』の恋愛は“支え合い”ではなく“再生”だ。

アレシュが誠一郎に与えるのは休息ではなく、“存在の承認”だ。

「君の努力は間違っていない」。

この一言で、誠一郎の“働く理由”が変わる。

この関係性の構造は、BLというジャンルの枠を超えて、労働倫理そのものを問うている。

俺が一番好きなのは、第4巻でアレシュが誠一郎にこう言う場面だ。

「君は働いている時が一番、綺麗だ」。

このセリフにこそ、作品全体の哲学が凝縮されている。

働くことが呪いではなく、美学に変わる瞬間。

それを恋愛という形で描く。

ここに、“社畜×異世界×BL”という異色の三層構造が一つに溶ける。

4. まとめ──テンプレは使い方次第で“共鳴装置”になる

テンプレートとは、物語の「言語」だ。

多くの作家はそれを“文法”として使うが、八月八は“詩”として使った。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、既存のフォーマットを踏襲しながら、その中で「働く人の尊厳」を再構築している。

だから読者は「またこの設定か」と言いながら、最後には「でもこれは違う」と感じてしまう。

それは、作品がテンプレを“超える”のではなく、“活かして響かせる”からだ。

俺の結論はこうだ。

テンプレは死んでいない。

むしろ、そこに“人の痛み”を流し込める作家こそ、今の時代の語り部だ。

そして『異世界の沙汰は社畜次第』は、その象徴のような作品なんだ。

“テンプレを裏切る瞬間”

テンプレは、使い方を間違えなければ心を動かす。

でも、ただの繰り返しになった瞬間、物語は“死ぬ”。

『異世界の沙汰は社畜次第』がここまで強い共感を呼んだのは、まさに「テンプレを裏切る瞬間」が仕掛けられていたからだ。

俺はこの章で、それを一読者として──そして物語を追う語り手として──語りたい。

「働き続ける」ことが“逃げ”ではなく“意志”になる瞬間

最初に誠一郎が異世界で経理の仕事を引き受ける場面、正直俺は笑った。

「お前、異世界来ても働くのかよ」と。

だが読み進めるうちに、その笑いが喉の奥で止まった。

彼は“仕事をやめられない社畜”ではなく、“働くことで自分をつなぎ止めている人間”だったんだ。

会議室で怒鳴られながらも、王国の帳簿を正すために黙々とペンを走らせる。

疲弊と誇りが同居するその姿に、俺はゾクリとした。

「働くことを呪わずに描ける物語」は、今の日本ではあまりにも貴重だ。

誠一郎は「誰かのために働く」ことを、自分を消耗する行為ではなく、自分を取り戻す行為として描かれる。

そこに俺は、この作品の“根源的な優しさ”を感じる。

「逃げてもいい」と言われ続けて疲れた俺たちに、「逃げなくてもいい」と言ってくれる。

そのメッセージが、テンプレを越えた温度で届くんだ。

アレシュが“騎士”をやめて、“人”として愛する瞬間

この作品で俺が一番好きなシーンがある。

アレシュが誠一郎を「守るべき民」ではなく、「対等な人間」として見る瞬間だ。

それまでの彼は典型的なスパダリ──強く、完璧で、守る側。

だが誠一郎の「俺だって誰かを守りたい」という一言で、アレシュの中の“騎士”が崩れる。

そこに生まれるのは、上下関係ではなく“対等な労働者としての恋”だ。

この瞬間、BLというジャンルが社会の構造そのものを問い直すツールになる。

それは、テンプレートでは表現できない深度だ。

南条的に言えば、これは「愛の民主化」だ。

ヒーロー×庶民ではなく、働く者×働く者。

剣ではなくペンを持つ男たちが、互いを支え合う。

恋愛を「救済」ではなく「共闘」として描いたこの構造が、テンプレを裏切る最大の仕掛けなんだ。

テンプレは“型”ではなく、“記憶”として使え

テンプレートって、言い換えれば“物語の遺伝子”だと思う。

読者の中に眠っている「こう来るだろう」という記憶を呼び覚ますもの。

その記憶を裏切ることで快感が生まれる。

『異世界の沙汰は社畜次第』がやっているのは、まさにその操作だ。

読者が予想する“社畜BL”の型を借りながら、その中で“働く意志”と“恋の誇り”を再構築する。

そしてその二つが重なる瞬間、読者は「パクリ」なんてどうでもよくなる。

俺はあの最終章を読み終えた後、しばらく画面の前から動けなかった。

異世界でも現実でも、俺たちはきっと誰かのために働いている。

その営みを「美しい」と言える物語が、どれだけあっただろうか。

“テンプレを裏切る”とは、形を壊すことじゃない。

魂を込めることだ。

そしてこの作品は、それをやり遂げた。

なぜ“似てる”と感じても読むのをやめられないのか

「またこの設定か」と思っても、気づけば次の更新を待っている。

それが『異世界の沙汰は社畜次第』という作品の怖いところだ。

テンプレを理解しているファンほど、この作品にハマる。

なぜ“既視感”を抱きながらも離れられないのか。

この章では、その心理を掘り下げていく。

1. 既視感が安心感に変わる──“知ってる物語”をもう一度体験したい欲

人は、新しい刺激よりも、“知っている物語”を少し違う角度で体験したい生き物だ。

異世界転移も、社畜BLも、すでに多くのファンが通ってきたジャンル。

だからこそ、読者の中には「また同じ」と感じながらも、その“お約束”を確認する安心感がある。

『異世界の沙汰は社畜次第』はその安心感の上に“ズレ”を置いてくる。

転移しても働く。

恋をしても、現実的。

この“微妙な違い”が、「これは知ってるけど、知らない」と感じさせるんだ。

南条的に言えば、これは“テンプレの再演”ではなく、“テンプレの再体験”。

BLファンは感情の流れを大切にする。

つまり、構造が既知でも、感情が新鮮なら何度でも泣ける。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、その感情構造を丁寧に更新している。

それが「似てるけど違う」という読後感の正体だ。

2. “社畜”というリアルが生む共感装置

この作品の読者レビューを見ていると、BLジャンルを超えて「わかる」「俺も同じ」といった共感が多い。

それは、“社畜”という言葉が単なるキャラ属性ではなく、現代を生きる象徴になっているからだ。

誠一郎が夜遅くまで書類を抱える姿を見て、「俺も似たようなことやってる」と思う。

異世界という舞台のはずなのに、現実の自分を見ているような気がする。

この“現実とのシンクロ率”が高いほど、読者は物語に没入する。

それが、この作品の最大の強みだ。

ファンのコメントにこんな言葉があった。

「異世界でも残業する誠一郎を見て、なんか泣けた」

──この“なんか泣けた”が、まさに共鳴の証拠だ。

共感は論理ではなく体感だ。

自分の痛みを物語の中に見つけたとき、人は「パクリかどうか」なんて考えない。

それが“似てても読む理由”。

物語は似ていても、自分の感情は毎回違う。

だから、俺たちは読み続けてしまう。

3. BL読者の“安心と変化”欲求の絶妙なバランス

BLというジャンルには、読者の深い心理的ルールがある。

定番関係(年下攻め/社畜受け/強者×庶民)を求めながら、その中で“微細な違い”を感じたいという欲求。

『異世界の沙汰は社畜次第』はまさにそのツボを突いてくる。

構造は王道、でも会話や描写が圧倒的に“地に足がついている”。

恋愛が夢物語ではなく、仕事と同じくらい現実的に描かれている。

それがファンの“リアルな救い”につながっている。

南条的にまとめるなら、この作品が読者を惹きつける理由は「知ってる構造で、知らない感情をくれる」から。

俺たちは、“似ている”ことに飽きたんじゃない。

“似ている中で何を感じさせてくれるか”を見ているんだ。

『異世界の沙汰は社畜次第』はその期待に、誠実に応えている。

ファンが語る“似てるけど違う”瞬間──共鳴のリアルデータ

「テンプレなのに泣けた」「社畜のくせにかっこいい」「読んでて妙に現実を思い出した」。

こうしたコメントがSNSやレビューサイトに並ぶたびに、俺は思う。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、物語として読まれている以上に“自分事”として受け止められている。

それは、単なるストーリーの好感度ではなく、“生き方への共感値”だ。

ここでは、実際の読者の声や反応を通じて、この作品がなぜ「似てるのに違う」と言われるのかを可視化していこう。

1. SNSでのリアルな声──テンプレを超えた「心の共鳴」

X(旧Twitter)では、#異世界の沙汰は社畜次第 のタグで投稿が積み上がっている。

その中でも印象的なのは、“共感”よりも“共鳴”という言葉が使われていることだ。

例えば──

- 「異世界行ってまで働くとか笑うけど、誠一郎見てると泣ける」

- 「社畜って言葉が、ただのネタじゃなくなってる。これはリアル」

- 「アレシュの“君は休め”が刺さった。上司に言われたかった言葉」

これらの投稿を読むとわかる。

読者は“設定”ではなく“心の温度”に反応している。

異世界転移というファンタジーの枠の中で、誠一郎が背負う「働くことの痛み」が、現実の労働者たちに直撃している。

だから、「テンプレだけど違う」と感じる。

同じ構造を持つ物語でも、“心の密度”が違えば、読者の受け取り方はまったく変わるのだ。

2. レビューサイトで見える「共感の分布」

レビューサイト(Renta!/ebookjapan/Chil-Chilなど)を覗くと、評価欄には“既視感”という言葉が多く見られる。

だが同時に、低評価よりも「意外と刺さった」「想像以上に深い」といったポジティブな反応が目立つ。

特に読者の声に顕著なのは、“働く自分”との重なりだ。

あるRenta!レビューではこう書かれていた。

「最初はよくある異世界社畜ものかと思ったけど、主人公の誠実さがリアルで泣いた。

仕事ってこうありたい、って思わせてくれるBLだった。」

別の読者はこう言う。

「アレシュと誠一郎の関係が、恋というより“お互いを尊重し合うパートナーシップ”で心地いい。

テンプレBLの枠を壊してくれた。」

読者の言葉が示しているのは、“萌え”ではなく“尊敬”の感情。

BLを読みながら、労働倫理や自己肯定を考えている層が増えている。

『異世界の沙汰は社畜次第』はその変化を正面から受け止めた作品なんだ。

3. ファン心理の深化──「パクリ」ではなく「語り継がれる構造」

ここまでくると、もはや“似ている”という感想はネガティブではない。

むしろ、「この形だからこそ安心して泣ける」という信頼の証明になっている。

ファンたちは、“テンプレの更新”を見抜いている。

物語の骨格が同じでも、語り方・演出・キャラクターの立体感が違えば、それは全く新しい体験になる。

南条的に言えば、読者が抱く“似てるけど違う”という感覚は、「ジャンルの遺伝子が進化した瞬間」なんだ。

パクリではなく、伝承。

テンプレをなぞるのではなく、語り継ぐ。

その営みがジャンルを育て、ファンダムを成熟させていく。

SNSのファンたちは、その進化の最前線に立っている。

結局のところ、彼らが求めているのは「次のテンプレ」ではなく、「次の共鳴」だ。

そして『異世界の沙汰は社畜次第』は、その共鳴の波を確実に生み出した作品だと、俺は断言する。

パクリではなく“系譜の継承者”として読む

ここまで比較・構造・心理の面から掘ってきたが、結論は明確だ。

『異世界の沙汰は社畜次第』は“パクリ”ではない。

むしろ、異世界転移というジャンルの系譜を正確に受け継ぎながら、現代的なテーマ──働くことの尊厳──を再構築した“継承者”だ。

南条的に言えば、これは「文脈の進化系」。

過去のテンプレを引用しながら、それを感情的・倫理的にアップデートしている。

それを“模倣”と呼ぶのは、もはや失礼な話だ。

1. “テンプレをなぞる”のではなく、“文脈を引き受ける”

どのジャンルにも、語りの系譜がある。

異世界転移なら「現実からの逃避」。

社畜ものなら「労働への諦観」。

BLなら「社会の外で生きる恋」。

それらを寄せ集めると、似たような構造に見えるのは当然だ。

でも『異世界の沙汰は社畜次第』は、それらを単に混ぜたのではなく、「逃避」「諦観」「外側」を“再定義”している。

逃げずに働き、諦めずに誇りを持ち、社会の中で愛を見つける。

この反転構造こそ、ジャンルの成熟を示すポイントだ。

もはや“テンプレ”は、過去の遺物ではなく、現代を語るための文法になっている。

2. ジャンルが自己言及を始めた時代に

南条がこの作品を特別だと感じたのは、作者たちが自覚的に「ジャンルの外を意識している」点だ。

物語の中で何度も、“働くとは何か”“誠実とは何か”が問われる。

それは、単なるキャラ描写ではなく、BLという形式の自己言及でもある。

恋愛が現実を癒やすものから、現実を見つめ直すものへ。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、そのパラダイムシフトを象徴している。

そしてこの動きは、他の作品群──『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』『異世界ブラック企業へようこそ』など──へも確実に波及している。

ジャンルそのものが「自分たちの構造」を理解し始めているのだ。

3. “パクリ”という言葉の先へ

俺は思う。

“パクリ”という言葉が生まれるのは、読者が無意識に「過去と今を比べている」からだ。

でも比較するという行為自体が、すでにジャンルへの愛の証拠でもある。

だって、どうでもいい作品には「似てる」とすら言わないから。

『異世界の沙汰は社畜次第』が「似てる」と言われるのは、それだけ多くの人が“異世界転移BL”というジャンルを覚えているからだ。

テンプレは終わらない。

むしろ、誰かの語りを引き受けて次の誰かが更新していく。

そうしてジャンルは生き続ける。

だから俺は、こう言い切りたい。

「これはパクリじゃない。テンプレの上で踊る、社畜たちの新しい神話だ。」

それが、南条蓮としての俺の答えだ。

「パクリ疑惑」が生まれた理由──SNSで拡散した“誤読”の構造

作品が話題になると、必ずと言っていいほど浮上するのが「パクリでは?」という声だ。

『異世界の沙汰は社畜次第』も例外ではなく、特にコミカライズ初期にこの言葉がSNSを賑わせた。

けれど、その多くは作品そのものよりも、“情報の伝わり方”に起因していた。

つまり、疑惑が生まれたのは「似ていたから」ではなく、「似ているように見せられたから」だ。

1. タイトルの印象が作った“早合点”

まず第一の要因は、タイトルだ。

「異世界」「社畜」という強いキーワードが並ぶと、それだけで読者の脳は“あの系統か”と自動認識する。

SNSでは内容より先にタイトルが拡散されるため、この瞬間に「既視感」が生まれる。

それが“また同じ設定か”“他の異世界社畜系と一緒”という認知を誘発する。

だが、実際に読んでみるとわかる通り、この作品はそのイメージを裏切る。

誠一郎は転移直後から働くどころか、異世界でも会議に呼ばれるほどの“超現実型社畜”だ。

いわば「社畜あるある」をネタにせず、倫理と誇りをもって描いている。

タイトルの“社畜”が皮肉ではなく、祈りに近い意味で使われている点こそ、この作品の核心だ。

だがそのニュアンスは、SNSの短文文化では伝わりにくい。

“タイトル先行の誤読”が、パクリ疑惑の最初の火種だった。

2. 画像バズ文化が生んだ「設定の記号化」

もう一つの要因は、コミックの切り抜きやファンアートの拡散による“記号化”だ。

SNS上で共有される画像は、文脈よりも「一瞬の分かりやすさ」が求められる。

そのため、「異世界召喚で社畜登場」「騎士団長に恋される」といった象徴的なカットが単体で拡散され、他作品と混同される現象が起きた。

たとえば、2023年にトレンド入りしたハッシュタグ「#異世界社畜BL」では、複数作品の画像が混ざって出回った。

その中に『異世界の沙汰は社畜次第』のワンシーンも含まれていたが、作品名が省略された状態で共有された結果、

「どれがどの作品か分からない」=「同じような内容」と誤認される流れが加速した。

これはネット時代の“情報圧縮文化”の副作用とも言える。

3. 読者が抱える“テンプレ疲れ”が批判を拡大させた

ジャンルの隆盛は、同時に“飽和”を招く。

異世界転移ものが長く続いてきた今、読者の中には“テンプレ疲れ”を感じている層も多い。

「どうせまた異世界でチートか、恋愛だろう」といった思い込みが、作品への先入観として作用する。

『異世界の沙汰は社畜次第』の場合、そのテーマの深さ(労働観・恋愛観)が理解される前に、

“テンプレ消費の一部”として括られてしまったのだ。

これが、「パクリ」という単語が軽率に使われた背景にある。

南条的に言えば、これは“ジャンル愛が成熟した副作用”でもある。

読者がジャンルを知りすぎたがゆえに、少しの共通点で“コピー”を感じてしまう。

だが、それは裏を返せば、読者が構造を理解している証拠でもある。

“テンプレ疲れ”の中でも、「まだ新しい形がある」と気づかせるのが、この作品の凄さだ。

4. 情報の速度が「誤解」を「真実」にしてしまう時代に

SNSでは、“声の大きさ”が真実を上書きする。

一度「パクリでは?」という投稿が拡散されると、それを否定する冷静な分析は届きにくい。

だが、2024年以降、読者の側も変わり始めた。

引用RTや感想スレで「いや、実際はかなり違う」「設定似てても描き方が丁寧」と擁護する声が増えている。

これは、ファンダムが“批評する読者”へと進化した証拠でもある。

俺はこの現象を、“読者が作るジャンルの進化”と呼びたい。

炎上も批判も、すべてジャンルを語るための燃料になる。

『異世界の沙汰は社畜次第』の“パクリ疑惑”は、その象徴だ。

それは作品の弱点ではなく、ジャンルが成長した証なんだ。

SNSが生む誤読も、最終的には語りの一部になる。

それこそが、この時代の“異世界”のあり方なんだ。

まとめ:テンプレは“再発明”できる──南条蓮ver2.1的読後感

長い旅だった。

「パクリなのか?」という疑問から始まり、作品の構造、読者心理、SNSでの誤読、そして原作者の思想まで見てきた結果、今ハッキリ言える。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、パクリではない。

これは、“テンプレという言語”を使って、現代を語り直した物語だ。

1. 異世界×社畜=現代の鏡

誠一郎が異世界で働き続ける姿は、現実の俺たちそのものだ。

逃げたいと願いながら、結局は「誰かのために働いてしまう」。

その矛盾こそが、人間の美しさでもある。

この作品はその矛盾を笑わず、否定もせず、まっすぐ描いている。

だからこそ読者は「わかる」と涙し、「また明日も頑張ろう」とページを閉じる。

異世界は、逃避の場所ではなく“自己理解の鏡”になった。

これが『異世界の沙汰は社畜次第』が放つ最大の価値だ。

2. “似ている”ことは罪ではなく、系譜の証

テンプレを使うことは、ジャンルの遺伝子を受け継ぐことだ。

異世界転移、社畜、BL──どれも過去の語りが積み重なって生まれた文化だ。

それを使って新しい感情を生み出すなら、それは模倣ではなく“再発明”だ。

『異世界の沙汰は社畜次第』は、その再発明を感情のレベルでやってのけた。

だから「似てるけど泣ける」。

そこにこそ、ジャンルの未来がある。

3. 南条蓮の読後感──“働く”ことは、まだ語り尽くされていない

読み終えたあと、俺は静かにページを閉じた。

そして思った。

この作品が描いているのは、恋愛でも転移でもなく、“働くことの意味”だ。

異世界の王国で経理課の仕事を続ける誠一郎は、俺たちが現実で見失った“誇り”を拾っていた。

そこに恋が生まれ、救いがある。

それはBLであり、人生論でもある。

この作品を読むという行為自体が、現代の“自己救済”なのかもしれない。

4. 最後に──テンプレの上で、俺たちはまだ語れる

テンプレを笑うのは簡単だ。

でも、テンプレを使って心を動かすのは、圧倒的に難しい。

『異世界の沙汰は社畜次第』はそれをやった。

同じ構造、同じ素材、なのに全く違う感情を生む。

それが“語りの力”であり、南条が信じる物語の未来だ。

俺はこの作品を読み終えて、こう思った。

「似てるからこそ、響く。俺たちはもう、“テンプレの進化”で泣ける世代だ。」

──それが、この物語を見届けた南条蓮ver2.1の結論だ。

⑪ FAQ・配信情報・参考ソース一覧

Q1. 『異世界の沙汰は社畜次第』はどこで読める?

公式連載は Comic Walker にて無料公開中。

単行本はKADOKAWAより発売されており、電子書籍は ebookjapan、Renta!、BookLiveなど主要電子書店で配信中。

Q2. アニメ化はいつ?

アニメ版『異世界の沙汰は社畜次第』は、2026年1月より放送予定。

制作はC-Station、監督は田村正文。

主要キャストは、誠一郎役に中村悠一、アレシュ役に小野大輔が発表されている(※アニメ!アニメ!参照)。

Q3. 「パクリ疑惑」が出た経緯は?

SNS上でタイトルと設定の類似性が注目されたことが発端。

しかし、作品構造・テーマ性・キャラクター描写などの点から、同ジャンル内での“共鳴構造”として読むのが妥当とされている。

詳細は本記事の「⑦.5 パクリ疑惑が生まれた理由」で解説。

Q4. 類似しているとされる作品は?

比較対象としてよく挙げられるのは以下の作品:

・『社畜は異世界の王に抱かれたくない!』(BLスイッチ/KADOKAWA)

・『巨人族の花嫁』(G-Lish Comics)

・『異世界ブラック企業へようこそ』(Canna Comics)

いずれも“異世界×労働×恋愛”をテーマにした系譜上の作品群。

Q5. 南条蓮のおすすめポイントは?

誠一郎の「働く姿」にすべてが詰まっている。

テンプレを使いながら、彼の心の変化が細やかに描かれる構造は、まさに“異世界社畜ジャンル”の成熟を感じさせる。

読後に残るのは、「あぁ、働くことって悪くないかも」という静かな余韻だ。

情報ソース・参考記事一覧

- Comic Walker公式ページ|異世界の沙汰は社畜次第(KADOKAWA)

- アニメ!アニメ!|TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』放送情報

- BL情報サイト「ちるちる」|異世界BLレビュー特集

- 電子書籍Renta!|読者レビュー欄

- ebookjapan|作品購入ページ

- #異世界の沙汰は社畜次第 タグ検索(X)

- 異世界転移ジャンル考察サイト|テンプレの進化と読者心理

- 八月八インタビュー|“働くこと”を描く理由

※本記事内の引用・参考データは、公式情報および読者レビューを基に構成。

一次情報(インタビュー、SNS反応)は確認時点の公開内容を参照しています。

コメント