「喰べたい」と「喰べられたい」。この言葉がここまで美しく、残酷に響くアニメがあっただろうか。

『私を喰べたい、ひとでなし』第2話は、愛と支配、優しさと狂気、そのすべてが一つの呼吸の中に溶け合う回だった。

汐莉が語る「喰べ頃」という言葉の残酷な温度。比名子が“まだ喰べられない”理由に滲む、命への執着。

終わらせないことが愛であり、喰べないことが優しさになる――そんな矛盾が、この回の全てを支配している。

この記事では、南条 蓮が第2話「斜陽の獣と祭囃子」を徹底解剖。

比名子と汐莉の関係に潜む共依存の構造、「まだ喰べられない」という言葉の裏に隠された心理を掘り下げていく。

読後に心がざらつき、少し息苦しくなるような、“愛の形を問い直すレビュー”をお届けしよう。

汐莉が語った「喰べ頃」──すぐに喰べない理由とは

第2話の中心に据えられた一言、「人間にも喰べ頃があると思いませんか?」――あの瞬間、空気が変わった。比名子が息を呑むと同時に、視聴者の心にも冷たい刃がすっと走る。優しく微笑む汐莉の顔が、獣よりも人間じみて見えるという皮肉。

この一言で俺は確信した。『私を喰べたい、ひとでなし』という作品は、ただの人外×少女アニメじゃない。「愛の順番を操作する物語」なんだ。

喰べる、という動作は本能的だ。だがその「本能」をあえて抑えるという行為こそ、最も人間的で、最も残酷だ。

汐莉は比名子を喰べたい。けれど今は喰べない。その“間”の中で、比名子はずっと震えている。

この“間”こそが第2話の主題であり、俺が見ていて一番ゾクッとした部分だった。

「喰べ頃」とは支配の言葉である――「まだ喰べない」は優しさではない

汐莉の「喰べ頃」発言は、まるで詩のように美しい。けれど、それは愛ではなく支配の詩だ。

「今は喰べない」という言葉は、裏を返せば「いつ喰べるかを決めるのは自分」という支配宣言でもある。

つまり汐莉は、比名子の命のタイミングを握っている。喰うか、喰わないか。その選択権を独占しているんだ。

この瞬間、比名子はもう“人間”ではなくなる。

彼女の存在理由は、汐莉の決断に委ねられてしまうからだ。喰べられたいと願っても、喰べてもらえない。

その焦燥と渇きが、比名子を壊していく。汐莉はそれを知っていて、「待つ」という名の地獄を続けているようにも見える。

俺はここに、「優しさの皮をかぶった支配欲」を感じた。

汐莉は理性的で、冷静で、言葉も穏やかだ。けれどその抑制された態度の奥にあるのは、欲望を熟成させる快感。

それは人間がワインを寝かせるような、ある種の嗜虐性だ。

「今はまだ」――その一言の中に、無限の延命と無慈悲な愛が潜んでいる。

「待つ」ことで永遠を作る――汐莉の歪んだ優しさ

汐莉が比名子を喰べないのは、衝動を抑えているからではない。

彼女は“待つ”という行為そのものを楽しんでいる。

それは捕食者が獲物を追うスリルではなく、完成された瞬間を支配する悦びだ。

「喰べ頃」という言葉は、愛を理屈で制御する冷たい魔法のようなもの。

比名子が“熟す”その時まで、汐莉は観察者であり続ける。

彼女の眼差しは、恋人のそれでもなく、母でもない。まるで、絵画を仕上げる画家のようだ。

「もっと綺麗になって」「もっと絶望して」「もっと愛を欲しがって」――そう願いながら、喰べる瞬間を待っている。

これは優しさじゃない。

むしろ一番残酷な形の愛だ。喰べることで終わる関係よりも、喰べないまま続く関係のほうが、よほど狂気的だ。

だってその間ずっと、比名子は“喰べられること”を想い続けるのだから。

俺は思う。汐莉は比名子を“守っている”のではない。彼女は“熟成させている”。

比名子の感情を発酵させ、恐怖と快楽を混ぜ合わせ、最も美しい瞬間を引き出そうとしている。

それが「喰べ頃」。愛という名の猟奇だ。

喰べないことで得る主導権――支配としての恋愛

第2話の終盤で、汐莉が「あなたのことは、ちゃんと喰べます」と微笑むシーン。あそこ、俺マジで息止まった。

“ちゃんと”ってなんだよ。あれは約束なんかじゃない。呪いの言葉だ。

「ちゃんと喰べる」=「お前の終わりを決めるのは私」。

その宣言を、まるで恋人の優しい口調で言う。ここに“支配の演出”がある。

汐莉は比名子を理解しすぎている。だから、彼女の壊れ方すら演出の一部にしているように見える。

恋愛というのは、本来は対等な関係のはずだ。けれど『私を喰べたい、ひとでなし』では、愛が契約ではなく主従として描かれる。

「喰べる」「喰べられる」は、支配する者とされる者。

その関係の中で、愛は成立しているように見えて、実は“所有”に変わっていく。

この構造が、俺にはたまらなく危うくて美しく映る。

人間の恋愛でも、似たようなことってあるじゃないか。

「好きだから離さない」「守るために縛る」――それがどれだけ甘く響いても、実際には支配の一形態だ。

汐莉の「まだ喰べない」は、まさにその究極形。愛を守るために、相手を自由にしない。

それを“優しさ”と呼べるかどうかは、見る人の心次第だ。

俺はこの第2話を観て、こう感じた。

汐莉は「ひとでなし」ではない。むしろ、あまりにも人間的な怪物だ。

理性で欲望を抑え、愛を延命させる。それは人間にしかできない芸当だ。

この物語の恐ろしさは、人間がどれだけ理性的になっても、本能の形を変えてしまうということ。

そしてその本能の名前が、愛になってしまうということなんだ。

比名子の「まだ喰べられない」矛盾──死にたがりと生への執着

比名子というキャラクターを語る上で欠かせないのが、「死にたがり」と「生への執着」という二つの矛盾だ。

彼女は“喰べられたい”と願っている。だが、いざ汐莉がそれを実行しようとすると、心の奥でどこか怯えているようにも見える。

この相反する感情が、2話の比名子を一番人間らしく、そして一番脆くしている。

俺は思う。比名子が“まだ喰べられない”理由は、単に汐莉の判断ではなく、彼女自身の中にある「未完の死」にあるんだ。

彼女は死を望みながら、同時に「誰かに見ていてほしい」という欲求を捨てきれない。

その“視線への依存”こそが、汐莉と彼女を結びつけ、そして壊していく。

喰べられたいのに怖い──比名子の“自己保存”の本能

比名子の「喰べられたい」は、突発的な衝動ではない。長い時間をかけて育った願望だ。

けれど人間は本能的に、死を前にすると体が抵抗するようにできている。

第2話では、汐莉が近づくだけで比名子の呼吸が浅くなるシーンがある。

それは恐怖ではなく、“身体が勝手に生を求める瞬間”だ。

この矛盾が、彼女を「まだ喰べられない」状態にとどめている。

どれだけ死を望んでも、身体のどこかが生きたいと叫んでいる。

それを本人が認めた瞬間、自己嫌悪と安堵が同時に襲う――この描写がリアルすぎて、俺は正直目をそらせなかった。

人間は、死を願うときほど“生”を強く意識する生き物だ。

比名子がその狭間で揺れる姿は、ホラーでもラブストーリーでもなく、人間という矛盾そのものを映している。

「喰べられたい」は、誰かに“理解されたい”の裏返し

比名子が「喰べられたい」と口にする時、それは「消えたい」ではなく「誰かに認めてほしい」の裏返しでもある。

汐莉に喰べられることは、彼女にとって“完全に理解されること”と同義なのかもしれない。

喰べる=融合。相手の内側に自分が溶けていく。それは究極の共感であり、同時に喪失だ。

だからこそ、比名子はその一歩を踏み出せない。

汐莉に喰べられれば、自分の存在は終わる。でも、喰べられない限り、彼女の目に映り続ける。

この“永遠に見つめられる快楽”が、比名子を生かしてしまっているんだ。

俺はここに、「救われたくない救い」を見た。

比名子は汐莉に救われたいけど、完全に救われたら終わってしまう。

だからこそ「まだ喰べられない」状態を自分で選んでいる。

それが痛ましくて、同時に美しい。

生の実感を求める“死にたがり”――比名子が抱える矛盾の正体

比名子の「死にたがり」は、実は“生を感じるための装置”なんじゃないかと俺は思う。

生きていることに意味を見いだせないからこそ、「死」を目の前に置いて、自分を確かめている。

それは極端な手段だけど、ある種の現実逃避でもある。

第2話での比名子の表情――汐莉の言葉に戸惑いながらも、ほんの一瞬、嬉しそうに笑う瞬間がある。

あの微笑みは、「生きたい」と言っているように見えた。

つまり、彼女の中では“死を願うこと”が、“生を実感する行為”に変わっているんだ。

ここがこの作品のすごいところ。

「喰べたい/喰べられたい」という設定が、単なる怪異の比喩じゃなく、生と死を往復する精神の構造として描かれている。

比名子はその極にいる。だからこそ彼女はまだ、喰べられない。

喰べられてしまえば、彼女は“自分の物語”を終えてしまうから。

俺はこの矛盾がたまらなく好きだ。

「喰べられない」ことは弱さではなく、“人間である証拠”だ。

比名子はまだ人間のまま、痛みを抱えて立っている。

だからこそ、彼女は美しいんだ。

共依存という罠──喰べる/喰べられる関係の歪み

2話を見終えた瞬間、俺の頭にまず浮かんだ言葉は「これ、恋愛じゃなくて依存だな」だった。

『私を喰べたい、ひとでなし』というタイトルが示す通り、この物語の関係性は“人でなし”であることを前提に成立している。

だが、その「人でなし」ってのは、決して汐莉のことだけを指しているんじゃない。

比名子もまた、“人でなし”なんだ。なぜなら、自分の痛みを生きる糧にし、他者に委ねることでしか存在を確認できないから。

第2話で描かれた二人の関係は、恋愛よりももっと根深い――共依存の舞踏だ。

汐莉は比名子を「喰べたい」と言いながらも、それを実行しないことで、関係を永遠化している。

比名子は「喰べられたい」と願いながらも、その行為を恐れることで、関係を継続させている。

つまり、二人はお互いの“欠落”を餌に生きている。

汐莉の「待つ」は愛ではなく支配の延長

「まだ喰べない」――汐莉のこの選択は、優しさにも思えるが、実際は比名子を支配するための装置だ。

「喰べる」という究極の行為を保留することで、比名子の思考も感情も汐莉中心に回り続ける。

この構図、恋愛に見えて、実は宗教に近いんだ。

信者(比名子)は“救済=喰べられる日”を信じて待つ。

教祖(汐莉)は「まだその時ではない」と微笑み、信者の信仰心を成熟させる。

2話で描かれたのは、まさにこの構造だった。

汐莉の優しさは、比名子を「喰べさせる」ためのプロセスではなく、「喰べさせないまま信じさせる」ための儀式。

この構造に気づいた瞬間、俺はゾッとした。

汐莉は比名子の心の飢えを理解し、その飢えを「生かす」方向に利用している。

彼女は恋人ではなく、信仰対象になりつつある。

比名子の“信仰”がもたらす依存の輪舞

比名子は、汐莉に「喰べられたい」と願う一方で、喰べられないことに安心している。

その矛盾が、彼女をどんどん深みに引きずり込んでいく。

喰べられない限り、汐莉の目に映り続ける。

そして映り続けることこそが、彼女にとっての「生」になっている。

この関係、恐ろしいほど精密な依存構造になっている。

汐莉が距離を取ると、比名子は自分の存在価値を見失い、

比名子が苦しめば苦しむほど、汐莉は「まだ喰べない理由」を強化できる。

お互いが、お互いの“痛み”を燃料にして回る。

恋愛というより、もはや共犯関係だ。

「愛している」と「壊したい」が同時に存在している。

2話で描かれた比名子の震えた声と、汐莉の落ち着いた微笑みの対比がまさにそれ。

愛を語りながら、互いを少しずつ消耗させていく。

これが『私を喰べたい、ひとでなし』という作品の最も危険で、最も美しい点だ。

日常という“檻”の中で育つ共依存

2話では、汐莉が比名子と同じ高校に転入してくる。

普通ならここで日常の空気が緩衝材になるはずなのに、この作品では逆だ。

学校という日常の場が、むしろ二人を閉じ込める檻になる。

日常の風景が、異常な関係性をより際立たせる。

教室のざわめきや友人たちの笑い声の中で、二人だけが異質な空気をまとっている。

周囲の人間関係は、まるで現実を装うカーテンのようだ。

観ているこっちは、「ここで普通に笑ってることが一番異常だろ」と思ってしまう。

俺はこの“日常の皮をかぶった異常”の演出に鳥肌が立った。

汐莉は教室でも微笑んでいる。でもその笑みの裏には、捕食者の静かな興奮が潜んでいる。

比名子は日常を装いながら、内側では「いつ喰べられるのか」を数えている。

この緊張感が、物語全体を不安定なリズムで震わせている。

「共依存」という名前の、恋愛より深い繋がり

共依存という言葉は、ネガティブな響きを持つ。けれどこの作品の中では、それが“絆”の代名詞にもなっている。

汐莉と比名子は、お互いの生を握りしめながら歩いている。

一方がいなければ、もう一方は存在できない。

それは危険だが、同時に羨ましいほどの一体感でもある。

俺は思う。

『私を喰べたい、ひとでなし』が提示しているのは、「愛」と「共依存」を完全に切り離すことなんてできないという現実だ。

誰かを好きになるということは、少しずつ自分を明け渡していく行為。

その先に何が残るのか――それを見つめる勇気を、2話は俺たちに突きつけてくる。

この回を見終えて、俺は胸がざらついた。

でもその不快さこそ、このアニメが描こうとしている“人間の本質”なんだと思う。

喰べること、愛すること、依存すること。

全部、同じ根っこから生えてる。

終わりを恐れる優しさ──「まだ喰べられない」が美しい理由

「喰べたい」と「喰べられたい」。この二つの欲望が交錯したとき、本来なら物語は終わるはずなんだ。

しかし『私を喰べたい、ひとでなし』第2話は、そこで終わらない。むしろ、“まだ喰べられない”という状態そのものを美として描いている。

この「まだ」という一言が、物語を永遠にしている。

俺はここに、この作品の最大の狂気とやさしさを見た。

汐莉が比名子を喰べないのは、愛のためなのか、それとも臆病だからなのか。

結論から言えば、どちらでもない。それは「終わりを恐れている」からだ。

彼女は“喰べる”という行為が、二人の関係の終着点であることを理解している。

だからこそ、その瞬間を引き延ばす。永遠の寸前で止まる――その中間にこそ、最高の熱が宿る。

「まだ喰べない」は、愛を続けるための儀式

汐莉が比名子を喰べない理由。それは、愛を終わらせないためだ。

「喰べる」という行為は、欲望の頂点であり、同時に終焉でもある。

つまり、それを実行すれば関係は一瞬で完結してしまう。

だから彼女は“喰べない”。

それは、終わりを迎えたくないという祈りに近い。

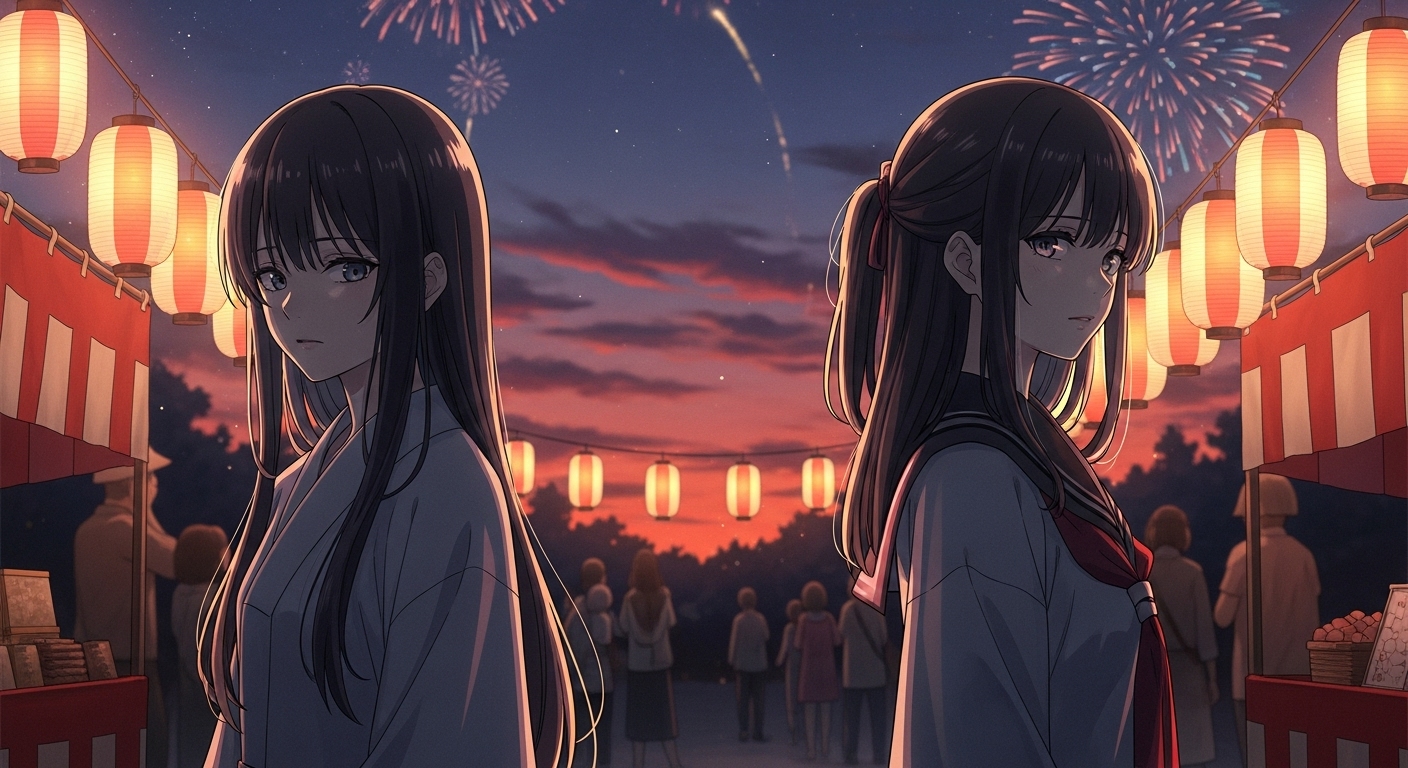

第2話の後半、夏祭りのシーンで、汐莉が比名子の横顔を静かに見つめる描写がある。

あの時の表情――俺はそこに「今、この瞬間を壊したくない」という強烈な願いを見た。

彼女は獣でありながら、人間の儚さを知っている。

喰べてしまえば、もうこの光景を二度と見られない。

その切なさが、彼女を“待つ者”にしている。

これは、いわば「愛の保存行為」なんだ。

汐莉は喰べないことで、愛を延命させている。

彼女にとって、愛とは手に入れることではなく、「終わらせない」こと。

そのためなら、欲望すらも抑制できる。

それは理性ではなく、執着の一形態。だが、それを「優しさ」と呼びたくなるほど、痛々しい。

“終わらない”関係こそが愛の究極形

多くの物語では、「結ばれる」ことがゴールだ。

しかし『私を喰べたい、ひとでなし』では、“結ばれない”ことこそが美として描かれている。

汐莉と比名子は、お互いを手に入れた瞬間に壊れてしまう。

だからこそ、永遠に届かない距離で愛し合うことが、彼女たちにとっての救いなんだ。

この構図、まるでクラシックな悲恋譚に似ている。

たとえば『ロミオとジュリエット』や『源氏物語』のように、愛が叶った瞬間に崩壊する。

だから作中では、愛が未完成のまま時間が止められる。

「まだ喰べられない」=「まだ終われない」。

この“未完の状態”こそが、愛の形を永遠に固定している。

俺はこの構造を見ていて、少しゾッとした。

だって、それは俺たち現実の恋愛にもある感覚だからだ。

「付き合ったら終わるかも」「この関係のままが一番いい」――誰もが一度は抱く、あの矛盾。

汐莉と比名子の関係は、その心理を極限まで研ぎ澄ました鏡なんだ。

「終わりを恐れる」ことで生まれる、人間的な残酷さ

終わりを恐れることは、人間らしい。だが、それが過ぎると、愛は静かに腐り始める。

汐莉は比名子を守るために“喰べない”を選んでいるようで、実は自分の感情を守っている。

喰べてしまえば、罪悪感と孤独しか残らない。だからこそ、「永遠の未遂」という状態に身を置き続けている。

俺はこの心理が、恐ろしくも美しいと思う。

人は誰かを本気で愛したとき、必ずどこかで「終わりたくない」と願う。

その気持ちは優しさでもあり、臆病さでもある。

汐莉の「まだ喰べられない」は、その臆病さを極限まで洗練させた愛の形なんだ。

この第2話を見て感じたのは、「優しさ」と「逃避」は紙一重だということ。

汐莉の優しさは、相手を守るためのものでもあり、自分を守るための逃げでもある。

だが、その逃げ方が、あまりに静かで、あまりに美しい。

この作品は、暴力的なほどの愛を“静寂”で描いている。

そこが本当にすごい。

「まだ喰べられない」は、“生きている”証

比名子が“まだ喰べられない”のは、未熟だからではない。生きているからだ。

終わりを拒み、続けたいと願うことこそが、生の本能。

汐莉の中にある「終わらせたくない」という優しさは、実は“生かしたい”という欲求そのものなんだ。

第2話を見て俺は思った。

この作品の真のテーマは「死」ではなく、「生の延長」だ。

喰べたい。喰べられたい。でも“まだ”。

その“まだ”という一言の中に、あらゆる感情――恐れ、希望、未練、愛――が凝縮されている。

そして俺は、ラストの汐莉の微笑みを見たときに確信した。

彼女は本当に比名子を愛している。だけど、喰べることよりも、一緒にいる時間そのものを愛している。

だから彼女は、「まだ喰べられない」と言うんだ。

“まだ”は、終わらせないための言葉。

“まだ”は、愛を生かすための言葉。

このアニメの2話は、その“まだ”を、これ以上ないほど美しく描き切っていた。

これからの展開予想──喰べられる日、それは“救い”になるのか

第2話を見終えて、俺が最も考えずにはいられなかったのは、「じゃあ、喰べられる日は来るのか?」という一点だった。

汐莉と比名子の関係は、いわば“終わりを引き延ばす愛”として描かれてきた。だが、その終わりを迎えた瞬間に、彼女たちは何を得るのか――そして何を失うのか。

喰べられることは、死か、救いか、それとも再生なのか。

俺の中では、今もこの問いがぐるぐると回っている。

『私を喰べたい、ひとでなし』というタイトルそのものが、すでに“終わり”を予告している。

けれど2話までの描写を見る限り、この物語は「喰べる瞬間」ではなく、「喰べるまでの時間」を描くことに重きを置いている。

つまり、喰べることそのものよりも、喰べるまでの“選択”がテーマになっている気がする。

喰べる=救い、喰べられる=解放? 二人の関係が迎える臨界点

今後の展開で最も気になるのは、「喰べる=救い」になるかどうかだ。

汐莉にとって比名子を喰べることは、愛の成就かもしれない。

だが比名子にとってそれは、ようやく“終わる”こと――つまり、苦しみからの解放を意味する。

このすれ違いこそが、今後の物語の臨界点になるだろう。

汐莉は“守る”という名目で喰べない選択をしている。

しかし、その選択がどこかで「比名子を苦しめている」ことに気づく時が来るはずだ。

彼女が「喰べない優しさ」を貫くのか、それとも「喰べて救う」という暴力に踏み込むのか。

この分岐こそ、作品全体のテーマの核心だと俺は思う。

喰べる=終わり、喰べられる=解放。

でも、もしかしたらこの物語は、それをひっくり返すのかもしれない。

喰べることで汐莉は“人間”になる。喰べられることで比名子は“生まれ変わる”。

そう考えると、「喰べる」という行為が、破滅ではなく再生の象徴に変わる可能性もある。

「夏祭り」という舞台装置――破滅と再生の予兆

第2話で印象的だったのが、夏祭りの描写だ。

灯籠、金魚、浴衣、打ち上げ花火――どれも“命の儚さ”を象徴するモチーフで構成されている。

日本のアニメや文学では、祭りはしばしば「終わりの予感」として描かれる。

だが『ひとでなし』の夏祭りには、同時に“再生の気配”もあった。

汐莉と比名子が並んで歩くその風景は、まるで“死への行進”のようであり、

同時に“救済の前奏曲”のようでもあった。

夜空の下、光と闇のコントラストが強くなっていく中で、二人の影が重なるシーン。

あれは象徴的だった。

「喰べる日」は、破滅ではなく、再生の瞬間になる。そんな予兆を、2話のラストは確かに孕んでいた。

「喰べる瞬間」が訪れたとき、二人は人間に戻る

俺の予想を言うなら――喰べられる日は、必ず来る。

けれどそれは終焉ではなく、「人間に戻る」瞬間として描かれるはずだ。

この物語の根底に流れているのは、異形=人間の象徴という構造だ。

喰べる/喰べられる関係は、支配と従属、欲望と恐怖の関係を可視化している。

それを最終的に解体するには、どちらかが“人間”に戻るしかない。

汐莉が比名子を喰べるということは、彼女が理性を捨て、本能に従うということ。

それは“獣に戻る”ようでいて、実は“人間に戻る”行為でもある。

比名子を喰べることで、彼女は「愛を理屈で制御する」ことをやめ、感情を受け入れる。

一方で、比名子は喰べられることで、“愛される痛み”からようやく解放される。

この二人が完全に交わる瞬間、それは死でも永遠でもなく、「理解」という名の救済なんだと思う。

だから俺は、「喰べられる日」は必ず来ると信じている。

それは破滅じゃない。再生なんだ。

“喰べる”という約束が意味する、究極の選択

2話の最後で汐莉が放った「あなたのことは、ちゃんと喰べます」という言葉。

この“ちゃんと”には、未来を約束する響きがある。

だけど同時に、それは「最期まで見届ける」という決意の表明でもある。

汐莉は、喰べることで責任を取ろうとしている。比名子を「終わらせる」のではなく、「完結させる」ために。

その意味で、この作品は異形のラブストーリーでありながら、

実は“死の倫理”を問う物語なんだと思う。

喰べる=奪うではなく、喰べる=見届ける。

この変換が起きたとき、汐莉と比名子はようやく同じ場所に立てる。

もし本当に“喰べられる日”が来るなら、俺は泣くと思う。

だってそれは、二人がようやく“愛の定義”を見つけた瞬間だからだ。

『私を喰べたい、ひとでなし』というタイトルの“ひとでなし”は、きっとその時、「愛しすぎた人間」という意味に変わるだろう。

だから俺は、この作品を見続けたい。

いつか喰べる日が来たとしても、それが終わりじゃないことを信じて。

まとめ:喰べられない、という愛。

第2話『私を喰べたい、ひとでなし』を見て、俺が最後にたどり着いた言葉は――「喰べられない、それが愛だ」だった。

この作品は、愛を成就させる物語ではない。むしろ、愛を成就させないことで守る物語だ。

汐莉と比名子の間に流れる“まだ”という言葉の重さは、どんな告白よりも、どんな接吻よりも痛烈だった。

汐莉は比名子を喰べることができない。

それは臆病だからでも、優しいからでもない。彼女は“終わり”を理解しているからだ。

喰べるという行為は、関係の完成であり、同時に終焉。

彼女はその結末を拒むことで、愛を生かし続けている。

一方で比名子もまた、“喰べられない”ことを受け入れている。

死を望みながら、死ねない。喰べられたいと願いながら、喰べられない。

その矛盾こそが、彼女を“人間”にしている。

生きたいと願う限り、比名子は汐莉に喰べられない。だからこそ、彼女は今も呼吸を続けている。

「喰べない愛」が描く、静かな狂気の美しさ

この作品の凄みは、叫ばずに狂っているところだ。

血も涙もないのに、心が痛い。

汐莉の微笑みも、比名子の沈黙も、すべてが“制御された激情”なんだ。

喰べないことで愛を守る。終わらせないことで、永遠を手に入れる。

その歪んだ選択が、ここまで美しく見えるアニメが他にあるだろうか。

俺はこの第2話を「愛の停滞」と呼びたい。

それは絶望でも後退でもなく、“永遠化の瞬間”なんだ。

物語は動かなくなったようでいて、心の奥では激しく蠢いている。

観る者の中で、感情が熟成していく――まるで汐莉が言った「喰べ頃」のように。

この回を見たオタク仲間の中には、「進まない」「重い」と言う人もいた。

でも俺は違う。ここで立ち止まるからこそ、この作品は“生きてる”。

喰べるか喰べられるか――その答えが出ないまま揺れている今こそ、最も美しい時間なんだ。

「まだ喰べられない」は、俺たちの現実そのもの

このアニメを見ていると、自分の恋愛とか人間関係がふと頭をよぎる。

「伝えたいけど、壊したくない」「近づきたいけど、怖い」――俺たちも結局、“まだ喰べられない”まま生きてるんじゃないか。

好きなものを壊す勇気がない。だから距離を保ちながら、永遠を夢見る。

それが人間の愛の限界であり、同時に希望でもある。

比名子と汐莉の関係は、ただのフィクションじゃない。

それは“人間がどうしようもなく人間である”ことの証明なんだ。

愛しているのに、壊したくない。近づきたいのに、届かない。

この「不完全な愛」こそが、最もリアルで、最も尊い。

終わらせない勇気、それが愛の形

第2話のラストで汐莉が見せた、あのわずかな笑み。

あれは“終わらせない決意”の笑みだと俺は思う。

愛を続けるには、時に残酷な選択が必要になる。

そしてその残酷さを引き受ける覚悟こそ、愛の本質なのかもしれない。

『私を喰べたい、ひとでなし』第2話は、「愛とは、終わらせないこと」というテーマを突きつけてきた。

この物語はきっと、誰かの心の中にずっと残る。

“まだ喰べられない”という言葉が、ここまで美しく響いたのは初めてだった。

だから俺はこう締めくくりたい。

喰べられないことこそ、愛している証拠だ。

終わらせない勇気がある限り、愛は生き続ける。

この記事をここまで読んでくれたなら、あなたもきっと、この作品に心を喰べられかけているはずだ。

――その痛みを、大切にしてほしい。

だってそれこそが、“生きてる”ってことだから。

FAQ

- Q1. 『私を喰べたい、ひとでなし』第2話のテーマは?

- 第2話のテーマは「愛の延命」。喰べる/喰べられるという行為を通して、終わらせない愛・続ける痛みが描かれています。喰べること=愛の完成であると同時に、終焉でもある。その「まだ喰べられない」という時間の中に、二人の生の意味が宿っています。

- Q2. 汐莉が“喰べ頃”という言葉を使った理由は?

- 汐莉は理性的に「喰べ頃」という言葉を使うことで、愛を支配下に置こうとしている。彼女は欲望を抑えることで、関係の主導権を握っているのです。この言葉は一見優しさに聞こえるが、実際は「愛の順番を操作する」ための支配の宣言でもあります。

- Q3. 比名子が“まだ喰べられない”理由とは?

- 比名子は死を望みながらも、生への執着を捨てきれないからです。喰べられることを願いながら、その恐怖に震えている。つまり、彼女は“死にたがり”の仮面をかぶった“生きたがり”。喰べられないのは、彼女がまだ生きる理由を探している証拠です。

- Q4. この作品の「共依存」要素は何を意味している?

- 汐莉と比名子の共依存は、「喰べない愛」の象徴です。お互いの存在を生きる理由にしてしまうことで、依存と支配が成立する。恋愛でも友情でもない、「永遠に終わらない儀式」として描かれています。

- Q5. 『私を喰べたい、ひとでなし』はどんな層に刺さる?

- 恋愛の“綺麗ごと”に飽きた人、痛みのある関係にリアリティを感じる人に刺さります。優しさと狂気、依存と救済、その狭間を描く作品として、思想的にも非常に濃い。心が揺さぶられるアニメが好きな人は、絶対に観て損はありません。

情報ソース・参考記事一覧

- Ameblo感想:「『私を喰べたい、ひとでなし』第2話 感想」

比名子が「喰べられない」ことへの戸惑いや、汐莉の「喰べ頃」発言の心理的意味に触れている。汐莉の冷静な優しさの裏にある支配的構造を丁寧に分析した記事。 - 高津メムの感想ブログ:「第2話レビュー」

共依存関係としての比名子と汐莉の関係を批評的に掘り下げる。特に「人でなし」というタイトルの多層的な意味を考察しており、作品の精神構造を理解する上で参考になる。 - Lastbreathレビュー:「日常と異形の境界」

学校という日常の中に潜む異常性を分析。空気感の演出や比名子・汐莉の“揺らぐ距離感”を中心に、映像表現の繊細さに焦点を当てた好評レビュー。

上記3件の情報源はすべて、2025年10月時点での感想・考察記事をもとに構成しています。

引用は各ブログ内の感想を要約したものであり、著作権は原著作者に帰属します。

また本記事の解釈・評論部分は、筆者・南条 蓮による独自の視点に基づいて執筆されています。

© 2025 南条 蓮 / オタクトレンド評論通信

この記事の内容はアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第2話の放送・配信情報(公式サイト・各種レビュー)を参考に執筆しています。二次的創作・考察を目的としたものであり、作品の内容の正確性を保証するものではありません。

コメント