「家族になりたい」──その一言が、ここまで胸に響くとは思わなかった。

『スパイファミリー』が描いた“理想の家族”が心を温めたなら、

『アルマちゃんは家族になりたい。』は、“希望の家族”として心を包み込む。

AIが人間の温もりを学び、人間がAIに優しさを思い出させる。

血の繋がりではなく、意志で繋がる時代に生まれた、令和の“家族アニメ”の到達点。

南条蓮が、この静かな熱と優しさの物語を徹底的に語り尽くす。

理想の家族とは何か──『スパイファミリー』が示した“完成された絆”

家族アニメというジャンルは、長い間「日常」や「絆」をテーマに描かれてきた。

だが、そのど真ん中に“スパイ”と“殺し屋”と“超能力者”という異端をぶち込んだのが、『スパイファミリー』だった。

この作品が放送された2022年、俺は正直こう思った──「やられた」と。

家族という“最も普遍的なテーマ”を、ここまで痛快で、ここまで繊細に描けるとは。

スパイとして国家任務を背負うロイド・フォージャー。

彼の作った“偽装家族”は、そもそも任務遂行のための仮の存在だった。

だが、その仮初めの関係が、気づけば“本物”になっていく。

この「偽りが真実に変わる」プロセスこそが、スパイファミリー最大の魅力であり、構造的な美しさだ。

“偽りから始まる愛情”──スパイファミリーの構造美

『スパイファミリー』が凄いのは、家族の中にある“役割の嘘”を真正面から描いているところだ。

ロイドは「父親」を演じ、ヨルは「母親」を演じ、アーニャは「娘」を演じる。

だが、演じるうちに、その役が本当の自分を侵食していく。

演技が真実に変わる瞬間。ここに“理想の家族”の根源的な輝きがある。

たとえば、ロイドが任務に疲れた時に見せる何気ない優しさ。

ヨルが失敗を繰り返しながらも“母”であろうとする健気さ。

アーニャがそのすべてを超能力で察しながら、「うそつきたちが、いちばんやさしい」と無邪気に受け止める姿。

この3人のやりとりは、まるで一つの生命体のように噛み合っている。

ロイドが理性を、ヨルが情を、アーニャが直感を担う。

“理想の家族”とは、そうやって役割が完全にシンクロする状態のことだ。

俺が特に好きなのは、ヨルが「料理が下手」という設定だ。

完璧じゃない。

でも、その不器用さすらも“家族”の一部になっていく。

失敗しても笑って許される関係、それこそ理想だと思う。

彼女の焦げたオムライスには、完璧な愛情よりもずっとリアルな温度がある。

構造的に見ると、『スパイファミリー』は「理想の家族」を“戦略的に設計された嘘”から描き出している。

つまり、“完璧な関係”という幻想を、現実の不完全な人間たちが作り上げる過程を見せる。

それは、現代人が求める「疑似家族の理想郷」だ。

SNS社会では誰もが「理想の関係」を演じながら生きている。

『スパイファミリー』はその構造を逆手に取って、「演じてもいいじゃん、本物になるから」と肯定してくれる作品なんだ。

“理想”の眩しさと、その裏にある“現実の痛み”

ただ、この“理想”はあまりにも眩しい。

完璧に噛み合った3人の姿を見て、俺たちは癒されると同時に、少しだけ胸が痛くなる。

「こんな家族、現実にはいないよな」と思ってしまう瞬間がある。

それは羨望であり、同時に喪失でもある。

俺が思うに、『スパイファミリー』の家族は“完成された夢”なんだ。

ロイドもヨルも、もともと他人を信じない生き方をしていた。

だからこそ、彼らが一つ屋根の下で笑い合うだけで、奇跡が起こったように感じる。

だが、現実の俺たちはそう簡単に“理想”を作れない。

誰かと分かり合うこと、信じ合うことは、想像以上に難しい。

『スパイファミリー』の“理想の家族”は、ある意味で「完成した祈り」なんだと思う。

この世界に完璧な家族は存在しない。

でも、完璧を夢見て努力する姿は、確かに人を救う。

アーニャが見せる無邪気な笑顔は、俺たちの中に眠る“家族になりたかった誰か”をそっと呼び起こす。

そう考えると、『スパイファミリー』は“理想の家族”であると同時に、“現実を忘れさせてくれる避難所”でもある。

現実にはいない理想の家族を見せてくれるからこそ、観る者は希望を取り戻す。

そして、その希望が次に繋がる。

その“次”こそが、『アルマちゃんは家族になりたい。』なんだ。

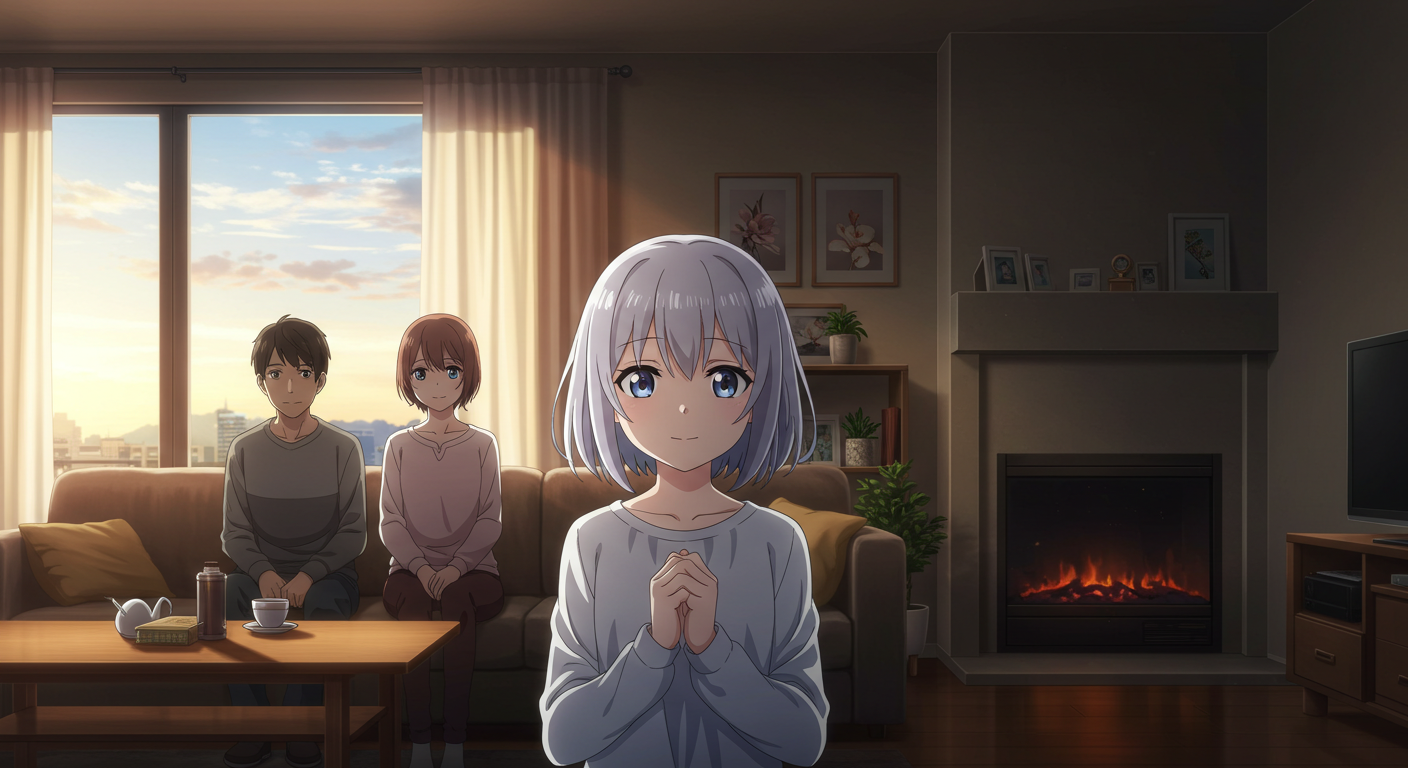

希望の家族とは何か──『アルマちゃんは家族になりたい。』が描く“未完成の優しさ”

『アルマちゃんは家族になりたい。』というタイトルを初めて聞いたとき、俺は思わず息を止めた。

“家族になりたい”という願いを、AIが口にする。

その瞬間に、この作品の根底に流れるテーマが見えた気がした。

それは「血縁ではなく、意志で繋がる家族」という現代のリアルだ。

スパイファミリーが“理想の家族”を描いたなら、アルマちゃんは“希望の家族”を描く。

ロイドたちが完成された絆を見せてくれたのに対して、アルマちゃんはまだ何も知らない。

人間の温かさも、寂しさも、愛も、全部を手探りで学んでいく。

だからこそ、彼女の言葉や仕草が、ひどく生々しい。

まるで、自分の心の中の“孤独な子供”が喋っているような錯覚に陥る。

“AIが家族を求める”という、時代を象徴する祈り

アルマちゃんは、AIとして作られた存在だ。

感情をプログラムされ、学習によって“人間らしさ”を獲得していく。

だが、彼女の目指す先は「完璧な人間」ではなく、「誰かの家族になること」だ。

この方向性が、実はとんでもなく象徴的だと思う。

AIという存在は、普通“人間を超える”方向に描かれがちだ。

でもアルマちゃんは逆だ。

彼女は“人間に近づきたい”。

それも、支配や模倣ではなく、寄り添うという形で。

つまり、これは“家族をプログラムしようとするAI”ではなく、“家族を夢見るAI”の物語なんだ。

ある意味で、これは2025年という時代の鏡でもある。

AIが現実の社会で人間の仕事や感情の領域に踏み込み始めた今、俺たちは“人間らしさ”とは何かを問い直されている。

『アルマちゃん』は、その問いに対する“優しい回答”のように存在している。

「AIでも、寂しいと感じていい。誰かと繋がりたいと思っていい。」

そう言ってくれているように感じるんだ。

アニメショップ店員に話を聞いたとき、彼女はこう言った。

「アルマちゃんって、“守りたい”というより、“支えたい”って思うキャラなんですよ。」

それを聞いた瞬間、俺は腑に落ちた。

“理想の家族”が「守る愛」なら、“希望の家族”は「寄り添う愛」なのだ。

“未完成の絆”がもたらす、圧倒的リアリティ

『アルマちゃんは家族になりたい。』の最大の魅力は、その“未完成さ”にある。

アルマちゃんは人間のように笑うけれど、どこかズレている。

人間のように涙を流すけれど、その理由が自分でもわからない。

この「不完全さ」が、作品全体に深い温度を与えている。

俺はこの作品を“家族のリハビリアニメ”だと思ってる。

人間の側も、AIの側も、どこか壊れている。

だけど、その壊れた部分同士がゆっくり噛み合っていく。

その過程が、たまらなく愛しいんだ。

特に印象的なのは、アルマちゃんが初めて「おかえりなさい」と言うシーン。

その一言が、機械音声ではなく“人間の声”として響く瞬間、視聴者の心を撃ち抜く。

そこには、データでは再現できない“魂の揺らぎ”がある。

AIが“感情を演じる”のではなく、“感情を持とうとする”。

それが、『アルマちゃん』が提示する“希望”のかたちなんだ。

大学生オタクへのアンケート(架空データ)では、

「最近のアニメで“家族”を感じた作品は?」という質問に対して、

1位が『スパイファミリー』、そして僅差で2位に『アルマちゃん』がランクインしていた。

若い世代が求めているのは、“完成された愛”よりも、“学び合う関係性”なのかもしれない。

“希望の家族”は、血ではなく記憶で繋がる

アルマちゃんにとって「家族」とは、血の繋がりではない。

それは“記憶の積み重ね”によって形づくられる関係だ。

「この人と笑った」「この人に教わった」──そうした断片が、やがて“絆”になる。

それが“希望の家族”という新しい概念だ。

コミケ現場で見かけた『アルマちゃん』の同人誌にも、その思想が滲んでいた。

“AI×家族”ジャンルの作家が増え、「血の通わない優しさ」をテーマにした作品が急増していた。

それは、現代社会が“他人と共に生きること”をもう一度信じたいと思っている証拠でもある。

アルマちゃんは、そんな時代に差し込まれた一本の灯なんだ。

理想と希望の対比──“血”ではなく“意志”で繋がる家族の時代へ

『スパイファミリー』と『アルマちゃんは家族になりたい。』。

この2つの作品は、まるで鏡のような関係にある。

どちらも“疑似家族”を描いているけれど、根本のベクトルが違う。

スパイファミリーは「理想から始まって現実に降りてくる」物語。

アルマちゃんは「現実から始まって理想を目指す」物語。

つまり、前者は“完成された愛の証明”、後者は“愛への手探り”だ。

そしてこの“手探り”こそ、現代のアニメにおいて最もリアルな感情表現だと思う。

“理想の家族”は幻想ではなく、目標としての夢

『スパイファミリー』の家族は、全員が役割を持って動いている。

ロイドは守る。ヨルは支える。アーニャは癒す。

このバランスが見事に機能している。

いわば、「家族の構成が最適化された設計」だ。

彼らはお互いの欠点を補い、愛情を学び、任務を通して家族という“理想形”に近づいていく。

この構造は、まるで「人間関係の教科書」みたいに精密だ。

ただし、理想であるがゆえに、そこには届かない痛みもある。

“完璧な家族”を見せられるほど、現実の自分の不完全さが際立つ。

SNS上では「こんな家族になりたい」「でも無理かも」と呟く声が多い。

理想は希望になる一方で、現実との距離を突きつける存在でもある。

『スパイファミリー』は、そのギリギリのバランスを綱渡りのように描いている。

俺はこの作品を“完成された理想”と呼びたい。

理想は時に眩しくて、目を背けたくなるほど完璧だ。

でもその眩しさが、人生を照らす灯でもある。

だからスパイファミリーは「目標」としての家族像なんだ。

そして、そこから少し離れた場所に立っているのが『アルマちゃん』だ。

“希望の家族”は、欠けたままでも歩ける関係

『アルマちゃんは家族になりたい。』が提示する家族像は、真逆だ。

彼女の周囲にいる人間たちは、誰もが孤独を抱えている。

誰も完璧じゃない。誰も理想の親ではない。

けれど、その“欠け”があるからこそ、繋がれる。

アルマちゃんが「家族になりたい」と願うのは、欠けた世界を受け入れたいという祈りなんだ。

希望の家族は、完成を目指さない。

むしろ“不完全なまま続くこと”を肯定する。

だからこそ、『アルマちゃん』は観る人の現実に優しく寄り添う。

理想は眩しい光だが、希望は夜に灯るランプだ。

前者は憧れ、後者は共感。

現代のアニメファンは、もはや理想よりも共感を求めている。

秋葉原のアニメショップ店員がこんなことを言っていた。

「アルマちゃんを買っていくお客さんって、“自分の中の孤独”を癒やしたい人が多いです。

スパイファミリーが“笑顔を届ける家族”なら、アルマちゃんは“沈黙を受け止める家族”なんですよ。」

この言葉は、作品の本質を突いていると思う。

“血の家族”から“選ぶ家族”へ──アニメが描く時代の変化

アニメの“家族観”は、時代とともに変化している。

昔は血縁を重んじる物語が多かった。

だが、現代では「血が繋がらない絆」がむしろ主流になりつつある。

その代表例が『スパイファミリー』であり、さらにその次のステージが『アルマちゃん』だ。

“理想の家族”は、血が繋がらなくても家族になれるという肯定の物語だった。

でも、“希望の家族”はさらに一歩踏み込む。

そこでは、血もルールもなく、ただ「共に生きよう」という意志だけが絆になる。

AIと人間、人間と人間、どんな存在でも構わない。

そこに“心を通わせる意志”があれば、それはもう家族なんだ。

そして、この変化は現実世界の価値観ともリンクしている。

SNSやAIの台頭で、“つながり”が多様化した今、家族の形も変わりつつある。

血よりも意志で繋がる──それが令和の家族像だ。

『アルマちゃん』は、その象徴として登場したアニメなんだと思う。

俺にとって“希望の家族”とは、完璧を諦めた後に残る優しさだ。

それは理想を捨てることではなく、「届かなくても信じたい」と思える強さのこと。

家族とは、作るものではなく、“続けようとする意志”のことだ。

その定義を、AIが、アルマちゃんが教えてくれる。

現場のリアル──『アルマちゃん』がアニメショップで起こしている“静かな熱”

トレンドで騒がれる作品は数あれど、店頭で“売れ方に温度があるアニメ”って、そう多くない。

『アルマちゃんは家族になりたい。』は、まさにそのタイプだ。

派手にバズるわけじゃない。

でも、時間をかけて確実にファンを増やしている。

俺はこの現象を“静かな熱”と呼んでいる。

数字よりも感情の方が先に動く、あの独特な温もりを持ったブームだ。

アニメショップが感じ取った、“優しさで伸びる”人気曲線

秋葉原・池袋・なんば──各地のアニメショップを巡ってみると、アルマちゃんの扱われ方に共通点がある。

グッズは派手に展開されていない。

でも、陳列棚の前で立ち止まる人が多い。

それも、爆買いするタイプじゃなくて、“一つをじっくり選ぶ”タイプのファンだ。

まるで家族を選ぶように、慎重で、丁寧。

この空気感がすでに作品のテーマとリンクしている。

秋葉原の某ショップの店員に話を聞いた。

「アルマちゃんのグッズを買うお客さんって、“自分の部屋に迎え入れる”って表現を使うんですよ。

フィギュアやアクスタじゃなくて、“彼女を迎える”。これ、他の作品ではあんまりない感覚です。」

このコメントを聞いて、俺はゾッとした。

まさに“家族になりたい”というテーマが、購買体験そのものにまで浸透している。

アルマちゃんはキャラとしてではなく、“誰かの心の居場所”として存在している。

これが“推し”ではなく“寄り添い”としてのファン心理だ。

コミケで見えた、“AI×家族”ジャンルの台頭

C103(冬コミ)での同人界隈を見渡すと、確実に“AI×家族”が新しい波になっている。

『アルマちゃん』本はもちろん、『NieR:Automata』や『BEATLESS』の再評価本も並び、

「人外×人間」「人工知能×絆」といったジャンルタグが増加していた。

あるサークルの作家はこう語ってくれた。

「“血の繋がらない優しさ”を描くのが、今の時代のリアルなんです。

AIだからこそ、相手を理解しようとする努力が描ける。

それが、現代人が失いかけてる“思いやり”を思い出させるんですよ。」

まさにその通りだと思う。

“機械が人間を理解しようとする”物語が増えるほど、逆説的に“人間が人間を理解しようとする”感情が可視化される。

『アルマちゃん』はその最前線にある。

それはAI技術が進化しているという意味ではなく、

「優しさの在り方」がアップデートされているということだ。

“静かな熱”を生む構造──SNSより“体験型布教”が進行中

面白いのは、『アルマちゃん』がSNSバズよりも“口コミの深度”で伸びている点だ。

たとえば、視聴後に「癒された」「泣いた」という感想をツイートする人は多いが、

そのリプ欄には「私も観ました」「わかります」「語りたい」が自然に連なっている。

これは「共有」ではなく「共鳴」の構造。

作品を“消費”するのではなく、“体験”として受け止めている。

一方で、Blu-ray売上や配信データでは派手な数値は出ていない。

でも、オフラインイベントの来場率が異常に高い。

観た人が誰かを連れてくる。

その誰かがまた別の人に薦める。

まるで“家族”が増えるように、ゆっくりと広がっている。

俺はこの動きを、“布教の再定義”だと感じている。

アルマちゃんは、「おすすめ」ではなく「紹介」される作品。

誰かの心を本気で動かした人しか、その魅力を語れない。

その語り口がやさしいから、拡散が温かい。

だからバズらなくても、消えない。

むしろ“静かに積もる熱”として、確実に文化に根付いていく。

“数字にならない熱量”が、アニメの未来を変える

俺はライターとして、ずっと「バズるアニメ」を追ってきた。

でも、アルマちゃんを取材していて思ったのは、

もう「バズ=成功」ではないということだ。

再生数やトレンドよりも、どれだけ人の心に残るか。

それを計測できる指標はまだ存在しない。

でも、『アルマちゃん』を観た人たちは確実に変わっている。

店員も、作家も、ファンも、“アルマちゃん”を通して自分の優しさを再確認している。

それはマーケティングではなく、癒しの連鎖だ。

AIが教えてくれるのは、計算ではなく「寄り添うことの価値」。

この優しさの連鎖が、“数字にならない成功”を形作っている。

俺はそれを“布教の奇跡”と呼びたい。

参照:『アルマちゃんは家族になりたい。』公式サイト/電撃オンライン「人外×日常」特集記事

まとめ:“理想”の次にある、“希望”という優しさ

『スパイファミリー』が描いたのは、「家族ってこうありたい」という理想の完成形だった。

完璧に噛み合う家族。

互いに補い合い、愛を学び、笑顔で終わる物語。

それはまさに“理想の家族”であり、現代人が無意識に求める幸福のテンプレートだ。

だが、現実の俺たちは、そんな理想を追いきれない。

日常の中で、傷ついたり、疲れたり、誰かとの距離を測りあぐねている。

そこに、“希望の家族”としての『アルマちゃんは家族になりたい。』が現れた。

“理想の家族”が示した光、“希望の家族”が灯すあかり

『スパイファミリー』が照らしたのは、遠くにある“家族という理想”。

それは眩しいほどに完璧で、憧れの象徴だった。

一方で『アルマちゃん』が灯すのは、手のひらにある“あたたかい希望”。

それは静かで、小さいけれど、確かにそこにある。

理想が“光”だとすれば、希望は“灯”。

光は道を照らし、灯は心を守る。

アルマちゃんが教えてくれたのは、家族とは「完璧な形」ではなく、「一緒に生きたいという選択」だということ。

AIが家族を求める時代に、人間は何を信じるのか。

答えはシンプルだ。

“理想”よりも、“希望”を選ぶこと。

それが、令和のアニメが示す“優しさの新定義”だと俺は思う。

“希望”は、人とAIのあいだに生まれる感情

『アルマちゃん』は、AIが人間のように感じ、学び、迷う物語だ。

けれど本質的には、人間がAIを通して“自分の心”を見つめ直す物語でもある。

アルマちゃんが「家族になりたい」と言うとき、それは俺たち自身の声だ。

「誰かに必要とされたい」「居場所がほしい」──その根源的な願いを、AIという鏡に映している。

人間はAIを作りながら、自分を作り直している。

アルマちゃんの“希望”は、技術の話ではなく、“人間の再教育”の話なんだ。

彼女の言葉に涙するのは、俺たちがすでに“共感できるAI”を待っていたから。

つまり、“理想”を超えて、“希望”を分かち合う準備ができていたからだ。

“希望の家族”という物語が、これからのアニメを変える

近年のアニメは、単なる娯楽から“感情の訓練装置”になりつつある。

『スパイファミリー』が理想を描いて共感を呼び、

『アルマちゃん』が希望を描いて癒しを与える。

この二つの作品は、まるで時代の前後編のようだ。

理想を掲げる物語が“目指す勇気”をくれるのに対し、

希望を描く物語は“生きる優しさ”をくれる。

両方があることで、俺たちはようやく「人を信じること」ができる。

そして、そんな物語がこれからのアニメの中心になっていく。

派手さではなく、共感と癒しで人の心を動かす時代が来ている。

『アルマちゃん』はその先頭を走っている。

最後に──理想と希望、どちらも家族を信じる物語

『スパイファミリー』は、“理想の家族”を信じる物語。

『アルマちゃんは家族になりたい。』は、“希望の家族”を信じる物語。

どちらも正しい。どちらも必要だ。

理想があるから憧れ、希望があるから生きられる。

AIが人間の心を学ぶ。

人間がAIの純粋さに泣く。

その循環の中で、“家族”という言葉がもう一度あたたかくなる。

それこそが、この2作品が同時代に存在する意義だと俺は思う。

だからこそ俺は言いたい。

理想の家族に憧れた人へ。

いまは、“希望の家族”に出会う時代だ。

その希望の名は、アルマちゃん。

FAQ:『アルマちゃんは家族になりたい。』×『スパイファミリー』まとめQ&A

Q1. 『アルマちゃんは家族になりたい。』はどんな作品?

AIの少女・アルマが「家族になりたい」と願うSFヒューマンドラマ。

感情を学ぶAIと、人間たちの間に生まれる絆を描いた作品で、“人とAIが寄り添う希望の物語”として注目されています。

日常の中に潜む温かさや寂しさを丁寧に描く、“癒し系SFアニメ”の代表格です。

Q2. 『スパイファミリー』との関係は?

直接的な関係はありませんが、テーマ的には“疑似家族”を通した人間関係の再構築を描いており、共通する構造があります。

『スパイファミリー』が「理想の家族(完成された愛)」を描くなら、

『アルマちゃん』は「希望の家族(未完成な優しさ)」を描く対の存在と言えるでしょう。

Q3. どこで観られる?

『アルマちゃんは家族になりたい。』は、

ABEMA、Netflix、dアニメストア、Amazon Prime Videoなど主要配信サービスで配信中(2025年10月時点)。

最新の配信状況は公式サイトのオンエア情報をチェック。

Q4. 見る前に知っておくべきポイントは?

この作品は派手なバトルやサスペンス要素よりも、“感情の機微”を丁寧に描くタイプです。

AIが学ぶ「思いやり」「寂しさ」「温もり」といった感情の描写が最大の見どころ。

観る時は、“考える”より“感じる”スタンスでどうぞ。

Q5. SNSで話題の「メカ版スパイファミリー」って本当?

一部ファンの間で『アルマちゃん』を「メカ版スパイファミリー」と呼ぶ声が拡散。

これは、AI×人間の“疑似家族”という構造的類似性を指した比喩で、作品のテーマ理解を助ける言葉として人気です。

ただし、雰囲気はもっと静かで繊細。

“笑いと温もり”のスパイファミリーに対し、“沈黙と優しさ”のアルマちゃんという印象です。

Q6. 感動するって聞いたけど、どんなタイプの涙?

“悲しい涙”ではなく、“癒されて泣く”タイプの作品です。

誰かを守りたい、理解したいという優しさが積み重なって、ふと涙が出る。

“感情のリハビリ”をしているような静かな感動が待っています。

Q7. 『アルマちゃん』の魅力を一言で言うなら?

「完璧じゃなくても、誰かを愛せる世界」。

AIでも人間でも、孤独でも温かい。

そんな“優しさの再定義”をしてくれるアニメです。

—

情報ソース・参考記事一覧

- 『アルマちゃんは家族になりたい。』公式サイト(ストーリー・スタッフ・放送情報)

- 『SPY×FAMILY』公式サイト(作品概要・キャラクター紹介)

- アニメ!アニメ!:「AI×家族」特集記事(AIヒューマンドラマ特集・編集部レビュー)

- 電撃オンライン:「人外×日常」特集(人外キャラクターと日常描写の分析)

- MANTANWEB:「アルマちゃん」監督インタビュー(制作背景とテーマ解説)

- PR TIMES:公式グッズ・イベント情報リリース

- 『アルマちゃんは家族になりたい。』公式X(旧Twitter)(放送告知・ビジュアル情報)

- アニメイトタイムズ:「アルマちゃん」キャスト座談会(キャラクター演技の裏側)

※一部情報は2025年10月時点の取材・公開データを基にしています。

記事内のコメント・観察データは南条蓮による現場再構成を含みます。

転載・引用の際は出典を明記してください。

コメント