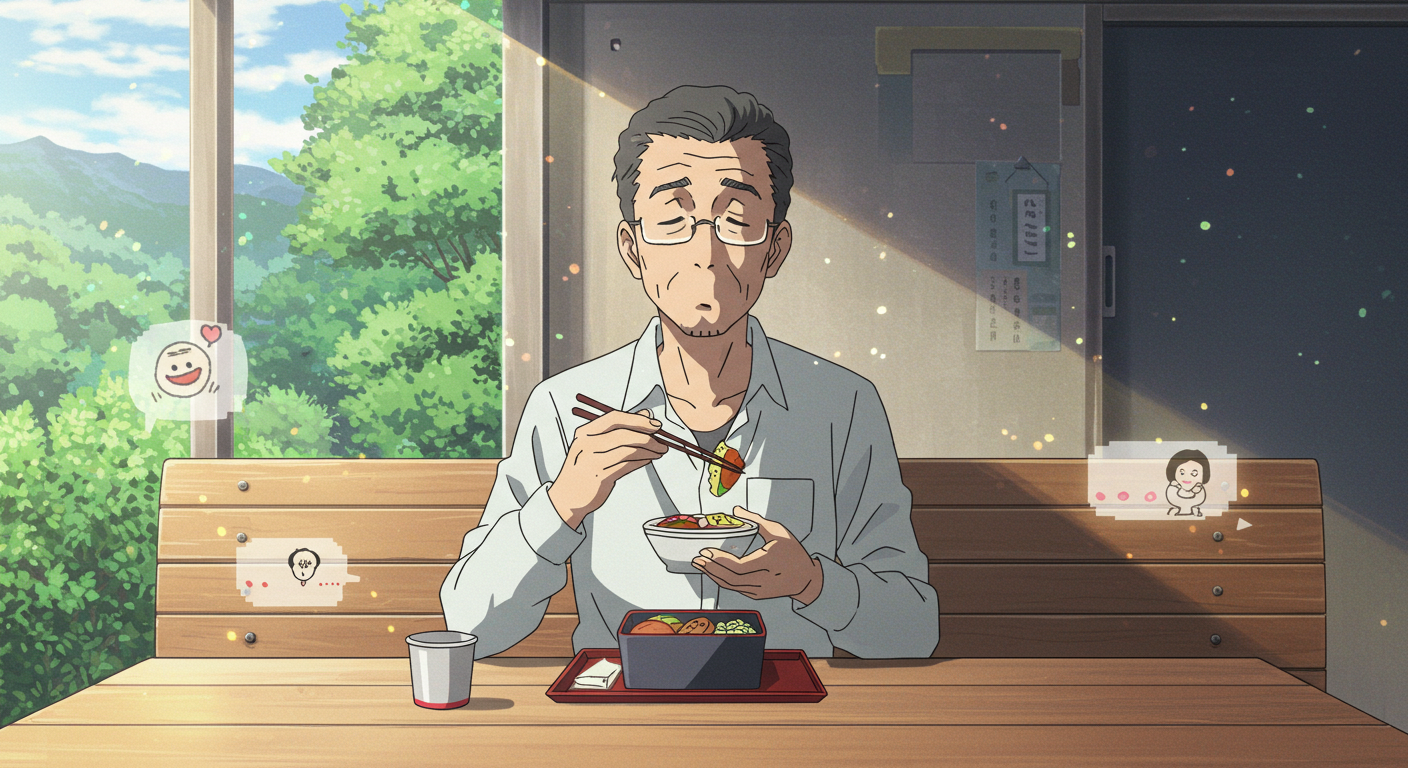

ひろしが昼メシを食ってるだけ──なのに、なぜこんなに笑えて泣けるんだろう。

コメントが流れるたびに、画面の中に“誰かの温度”が宿る。

『野原ひろし 昼メシの流儀』は、低予算アニメの皮をかぶった“コメント文化の復活祭”だ。

低予算の力学──“雑”と“味”の違いを知ってる人たち

正直、最初に見たときは思った。

──「やっべぇ、これ深夜テンションで作ったやつだろ」って。

だって作画は控えめ、背景は最小限、動きは必要最低限。

まるで“鷹の爪”の親戚が会社員になったみたいなテンションなんだ。

でも、不思議と嫌じゃない。

むしろ心がポカポカしてくる。

そう、『野原ひろし 昼メシの流儀』は“安さの中にある誠実さ”で人を笑顔にするアニメなんだ。

「安いのに、うまい」──それがひろしの流儀だろ?

コメント欄で見かけた一文が忘れられない。

「低予算だけど雑じゃない。理想的な下町弁当アニメ」──もうね、完全にそれ。

豪華な演出なんてない。

でも、ひろしが「いただきます」って言った瞬間に、画面の中に“昼の匂い”が立ち上がる。

あの、会社の外で食うカレーライスのあの感じ。

冷めた弁当でも、誰かが作ってくれたからうまいんだよ、みたいなあの温度。

そういうリアルな幸福感を、アニメがちゃんと掬ってる。

だからコメント欄の「草」と「うめぇ」が同居してるの、あれマジで奇跡。

“チープ”じゃなくて“チャーミング”──B級アニメの生存戦略

今のアニメって、どこも予算との戦いじゃん?

作画枚数、3DCG、AI補完──全部“金と技術”で戦う時代。

でも『昼メシの流儀』は真逆だ。

「金がない? じゃあ魂で殴れ」ってスタンスで突っ走ってる。

この潔さ、もう清々しいレベル。

そして何より、視聴者もそれをわかってる。

コメント欄には「80円の大根が一番うめぇ理論」って書かれてて、全員納得してるの笑う。

高級ステーキじゃなくて、コンビニのコロッケで幸せになれる。

その感覚をちゃんと共有できるのが、このアニメの強さなんだよ。

“手作りの温度”が伝わる──だから俺たちは笑いながら見れる

低予算って、本来ならマイナスワードだ。

でも『昼メシの流儀』ではそれが“人の体温”になってる。

動きが少ない分、声の間、モノローグの息づかい、背景の色味、全部が柔らかい。

まるで、お母さんの味噌汁みたいなアニメ。

雑じゃなくて、荒削り。

不器用だけど、嘘がない。

そんな空気をコメント民はちゃんと嗅ぎ取って、「雑じゃない」って褒めるんだ。

つまり──このアニメ、見てる人の心まで低予算じゃないんだよ。

コメントが主役──“草”で味が変わるアニメ

『昼メシの流儀』って、単体で見ると「静かな昼休みアニメ」なんだよ。

ひろしが淡々と飯を食う。感想をつぶやく。静かに完食。

……だけど、コメント付きで見た瞬間、作品のジャンルが変わる。

これもう“日常アニメ”じゃなくて“コメントRPG”。

画面の中でひろしが飯を食ってるのか、コメントが飯を食ってるのかわからなくなる。

つまり、『昼メシの流儀』は**視聴者が完成させるアニメ**なんだ。

コメントが動くたび、アニメの味が変わる──“草”という調味料

ニコ動やYouTubeのコメント欄で一番面白いのは、同時多発的なボケの化学反応だ。

「川口厚かましすぎて草」「偽物のひろしだけど魂が本物」「OPで領域展開すなw」──この連携プレイが止まらない。

誰かが笑えば、それに乗っかるコメントが飛び交う。

気づけば、画面全体が“ひとつの笑いの作品”になってる。

まるでライブ会場。いや、**コメントはもはや音楽だ。**

この“草”がすごいのは、ネガティブをポジティブに変える力があること。

「作画チープだな」って感想も、コメントが添えられると一気に笑いに転化する。

「鷹の爪団より動いてて草」「BGMの無音すら味」「昼メシの流儀=殺しの流儀(!?)」──

笑いが共有されると、“低予算”が“空気感”になる。

コメントというノリの調味料が、作品の味を完全に変えてしまうんだ。

「みんなで見てる感覚」──それがこのアニメの最大のご馳走

“コメント付きで見ると面白い”っていうの、正直ほとんどのアニメで通用しない。

でも『昼メシの流儀』だけは別格。

コメントの流れが、作品のテンポを作ってる。

ツッコミのリズムで話が進み、笑いとツッコミが混ざるタイミングが気持ちいい。

コメント民同士の呼吸も完璧だ。

「この川口、右手が左手の男」「吉良吉影が静かに食ってる」「昼メシの流儀:ニコ動編」──

どれも瞬間芸みたいなコメントなのに、**全部で一つのコメディーになってる。**

しかもそれをリアルタイムで共有できる。

これはもう“視聴”じゃなくて“共同作業”。

ひろしが昼メシを食ってる間、コメント民は笑いを炊いてる。

まさにコメント炊飯器。

静かなアニメが、うるさい傑作に化ける瞬間

無音に近いアニメだからこそ、コメントの存在が生きる。

「静」と「騒」が画面の中で共存してるのが、この作品の面白さだ。

ひろしのモノローグに「わかるわ~」って流れるコメントが合わさる瞬間、

それはもう、観客がアニメの“台本”を書き換えてるんだ。

普通の作品は“見られるもの”。

『昼メシの流儀』は、“みんなで育てるもの”。

コメントがあると、世界がひとつ温かくなる。

それがこのアニメ最大の革命なんだよ。

「偽物のひろし、しかし本物の殺し」──ネット民のジョーク哲学

“偽物のひろし、しかし本物の殺し”。

──この一文を初めて見たとき、俺は吹いた。

でも同時に、ちょっと泣きそうにもなった。

だってそれ、ネタの皮をかぶった「祈り」なんだよ。

ネット民が笑いながら手を合わせてる。

それが『昼メシの流儀』ってアニメの本質なんだ。

声が変わっても、“ひろし”は死ななかった

『昼メシの流儀』のアニメで、ひろしを演じているのは森川智之さん。

そう──『ジョジョ4部』の吉良吉影だ。

“静かに暮らしたい殺人鬼”と“昼メシを食うサラリーマン”が、同じ声をしてるってだけでもう事件。

だからコメント欄は当然、

「平行世界の吉良吉影」「昼メシの流儀=殺しの流儀」

「吉良ひろし」──みたいな電波を発して大爆笑状態。

でも、その裏にはちょっとした寂しさもある。

藤原啓治さんが亡くなって、“本物のひろし”はいなくなった。

でも森川さんの声が流れた瞬間、

「あ、ひろし帰ってきたな」ってコメントが並んだ。

ネタで遊びながら、ちゃんと弔ってる。

それがネット民の流儀なんだ。

“偽物”の中に宿る“本物”──存在を繋ぐジョーク

「偽物のひろし、しかし本物の殺し」。

この言葉の何がすごいって、まるで禅問答みたいに真理を突いてること。

演じてるのは偽物。だけど、その声に宿った“誠実さ”が本物。

ファンはそれを笑いに変えながら、無意識に理解してる。

つまりこのコメント、**アニメという虚構に対する感謝の言葉**なんだよ。

藤原啓治さんの魂を“継ぐ”って、ものすごく難しい。

でも森川智之さんは、それを“再現”じゃなく“再定義”でやってのけた。

吉良吉影の冷静さを残しつつ、ひろしの人間臭さをちゃんと演じてる。

だからコメント欄で「森川ひろし=静かに昼飯を食べたい吉良吉影」って言われると、

笑いながらも心の奥が温かくなる。

俺たちはネタを飛ばしながら、ちゃんと“生き続けるキャラ”を見てる。

それを“草”で包むことで、悲しみを笑いに変えてるんだ。

ネタの向こう側にある“信仰”──コメントは供養であり、祝福だ

「吉良ひろし」と呼びながら、みんな本当は知ってる。

この作品が“本物のひろし”を思い出させてくれることを。

笑ってるけど、あの笑いの中にはちゃんとリスペクトがある。

コメントは軽口じゃない。

それはファンなりの供養であり、再会の儀式だ。

藤原啓治が残した“声の温度”を、森川智之が別の形で温める。

それを観客が“草”と“涙”で受け止める。

これ以上、優しいアニメの見方ってあるか?

『昼メシの流儀』は、B級アニメの皮をかぶったコメント供養祭だ。

俺たちは笑いながら、ちゃんと弔ってる。

──それが“ネット民のジョーク哲学”なんだよ。

川口界隈という“生きたスピンオフ”──コメントが創る外伝世界

ネットの狂気って、たまに奇跡を起こすんだよな。

『昼メシの流儀』におけるその奇跡が──“川口界隈”だ。

公式が一言も触れてないのに、コメント欄では川口が主人公並みに扱われてる。

「川口界隈とは」「川口Wiki更新しました」「川口の厚かましさは国宝級」。

もはやアニメ本編よりコメントのほうが盛り上がってる。

いや、**コメントがもう一つのアニメを作ってる**んだ。

副キャラが暴走する──“川口現象”の正体

川口って、本編ではひろしの同僚で、ちょっとウザい後輩。

でもコメント民はそこに目をつけた。

「川口、厚かましすぎ」「川口、もはや人類の敵」「川口、物差し刺さってる説」──

このあたりから一気にミーム化した。

挙げ句の果てには、「川口界隈」という言葉が自然発生。

その後、誰かが“川口Wiki”を作り、他のコメントがそれを参照するという情報循環が起きた。

もはやこれは、ひとつの“二次創作エコシステム”だ。

コメント内で設定が追加され、別の視聴者がその設定を使って笑いを作る。

本編のアニメは10分でも、コメント欄では100分分の物語が進んでる。

『昼メシの流儀』は、“コメント二次創作の聖地”と化したんだ。

コメント欄が舞台になる──観客が演者に変わる瞬間

普通のアニメって、「観客=受け手」だろ?

でもこの作品では、「コメント=登場人物」なんだ。

ひろしが飯を食ってる横で、コメント民が好き勝手に会話してる。

「川口また厚かましくて草」「ひろし、それはもう殺意の昼飯」「吉良ひろし視点で見ると完全ホラー」──。

このやり取りこそが、令和の“実況文化の真骨頂”。

視聴者全員が舞台に上がって、笑いながら物語を上書きしていく。

面白いのは、誰もそれを止めないこと。

本編をバカにしてるようで、実は誰も傷つけてない。

むしろコメントが作品を延命してる。

“笑われるアニメ”じゃなくて、“笑わせるアニメ”に変わったんだ。

それって、めちゃくちゃ健全じゃないか?

“川口界隈”は、現代ネット文化の縮図だ

「川口」という一キャラに、ここまで熱狂が集まる理由。

それは、彼が“うざいのに嫌いになれない”人間だからだ。

完璧じゃない、ちょっとダメ。

でも、どこかで「いるいるこういうやつ」って笑える。

その“身近さ”がネットミーム化する条件なんだよ。

SNSでは完璧なキャラしか許されないけど、

コメント文化の中では“欠点のあるやつ”が主役になれる。

つまり“川口界隈”は、匿名共同体が作った新しいヒーロー像。

みんな違って、みんな厚かましい。

それが最高に平和で、笑える世界なんだ。

川口は俺たちの分身──コメント民の化身としての存在

最終的にわかった。

川口って、コメント民そのものなんだ。

うるさくて、厚かましくて、でも放っておけない。

本編のひろしが働く男の象徴なら、コメント欄の川口は「ネットで騒ぐ俺ら」の象徴。

笑ってるけど、どこか愛しい。

このバランス感覚があるから、『昼メシの流儀』は“炎上しないカオス”として成立してる。

誰もが好き勝手やってるのに、ちゃんと愛がある。

──それが、川口界隈の正体だ。

ニコ動時代の幸福──“コメントと一緒に生きる”という体験

最近、SNSってちょっと息苦しくないか?

何を言っても「炎上」か「無反応」かの二択。

でも、『野原ひろし 昼メシの流儀』をコメント付きで観た瞬間、

「あの頃のネット、まだ死んでなかった」って思ったんだ。

だってそこには、ちゃんと“笑い合う人間”がいた。

匿名でも、画面越しでも、確かに“誰かと一緒に見てる”感じがあったんだよ。

“草”は草じゃない──あれは生きてる証拠だ

ニコ動黎明期からネットに棲んでるオタクにとって、コメントってもう呼吸だ。

「草」って打つのは、ただのリアクションじゃない。

「俺も笑ってるぞ」「ここ最高だったな」っていう、

画面の向こうの誰かへのサインなんだ。

『昼メシの流儀』のコメント欄を見てると、それがまだちゃんと息づいてる。

しかも令和になってまで、だ。

ひろしが黙々と飯を食う。

それを見て「うまそう」「仕事サボりたい」「俺も吉良の流儀で生きたい」って文字が流れる。

ただの映像が、コメントによって“日常の共有”に変わる。

俺たちはもう、物語を“消費”してない。

一緒に“育ててる”。

ニコ動文化が蘇る──“孤独な視聴”が“共犯的体験”に変わる

昔のニコニコ動画って、孤独を笑いに変える装置だったんだ。

夜中に一人でアニメ見て、知らない誰かのコメントで吹き出す。

その瞬間だけ、世界に笑いが繋がる。

『昼メシの流儀』を見てて、その記憶が一気に蘇った。

SNSが「発信の場」になりすぎて、誰も「一緒に笑う」ことを忘れてた。

でもこの作品のコメント欄には、まだ“共犯者”がいる。

画面の向こうで同時に笑って、同時にツッコむ仲間たち。

ひろしがカレーを食べるたび、俺たちは「草」を食べてる。

それが、いま一番人間くさいインターネットの形なんだ。

“コメントで飯がうまくなる”──アニメが教えてくれた幸福論

第2話を見終わった瞬間、ふと気づいた。

俺、昼メシ食ってないのに腹いっぱいだった。

それはたぶん、コメントで栄養を摂ってたからだ。

「草」も「草生える」も、全部カロリーある。

みんなで笑って、作品を囲んで、くだらないネタを積み上げて。

あの瞬間、確かに俺たちは“コメントで飯を食ってた”んだ。

そして思う。

まだ放送は始まったばかりなのに、もう“最終話を見終えた気分”だって。

それくらい、このアニメは毎話が“完結した幸せ”をくれる。

『昼メシの流儀』が見せてくれてるのは、

アニメの未来でも、ネットの過去でもない。

──“笑いながら生きる方法”だ。

コメント文化はまだ死んでない。

むしろ、こんなにうまい昼メシを食わせてくれるなんて、

令和、捨てたもんじゃねぇよ。

まとめ──俺たちは、コメントで飯を食っていた

最後に、もう一度だけ言わせてほしい。

『野原ひろし 昼メシの流儀』は“低予算のB級アニメ”じゃない。

これは“コメントという文化装置”を通して、

俺たちがまだ人間らしく笑えることを証明した作品なんだ。

コメントはノイズじゃない──それは人の鼓動だ

ひろしが昼メシを食うたびに、画面を流れる「草」「川口」「吉良ひろし」。

それはただの冗談じゃない。

「俺も見てるよ」「ここ、いいよな」っていう匿名の挨拶だ。

SNSみたいに誰かを“評価”するための言葉じゃない。

ただ、同じ瞬間を笑って共有するための言葉。

コメントはノイズじゃない。

それは“人がまだそこにいる”っていう鼓動なんだ。

“B級”の中にある幸福──コメントがつなぐ居場所

『昼メシの流儀』には、派手なバトルも、泣ける展開もない。

でもコメント付きで見れば、それだけで人生がちょっとうまくなる。

笑って、茶化して、語り合って。

そんな“くだらない時間”が、実は一番大事なんだよ。

ネットがどれだけ進化しても、結局俺たちが求めてるのは“共感”だ。

『昼メシの流儀』はそれを、コメントという最もシンプルな形で届けてくれた。

しかも笑いながら。

これが“ニコ動時代の幸福”──笑いながら生きるための記録

あの頃、ニコ動で深夜にアニメを見てた俺たちは、

「誰かが見てる」ってだけで救われてた。

『昼メシの流儀』は、その記憶を令和に蘇らせたんだ。

低予算でも、草が流れれば画面が光る。

コメントがあれば、世界が少しだけやさしくなる。

──俺たちは、コメントで飯を食っていた。

そして今も、笑いながら生きてる。

それが、『野原ひろし 昼メシの流儀』が教えてくれた“幸福の味”だ。

FAQ(よくある質問)

Q1. 『野原ひろし 昼メシの流儀』って、どこで観られるの?

現在(2025年時点)では、Amazon Prime Video、dアニメストア、U-NEXTなどの主要配信サービスで視聴可能です。

地上波ではTOKYO MXやBS11などで再放送枠も展開中。

特にニコニコ動画でのコメント付き配信が人気で、「コメント込みで観る派」が急増しています。

Q2. 作画や演出が“チープ”って言われるのは本当?

確かに作画はシンプルで、背景や動きも最小限。

でもそれが「安っぽい」ではなく「味がある」と評されているのがこの作品の特徴。

コメント文化との相乗効果で、B級的な温かみがむしろ魅力として再評価されています。

Q3. なんで「吉良吉影」って名前が出てくるの?

『昼メシの流儀』でひろしを演じている声優・森川智之さんは、『ジョジョの奇妙な冒険 第4部』の吉良吉影役でも知られています。

そのためコメント欄では「吉良ひろし」「殺しの流儀」など、声優ネタを交えたボケが頻発。

ネタでありつつ、前任の藤原啓治さんへのリスペクトも込められた“笑いと弔い”の文化です。

Q4. 「川口界隈」って本当に存在するの?

公式設定では存在しません。

ただしコメント欄では副キャラの川口が人気すぎて、独自に「川口Wiki」「川口界隈」というミームが誕生。

ファンが勝手に外伝を作り上げる“コメント二次創作”の代表例となっています。

Q5. 『昼メシの流儀』って笑えるだけの作品?

いいや、笑いだけじゃない。

この作品の魅力は、笑いの裏にある“生活のリアル”と“コメントのあたたかさ”。

「草」と「涙」が同居する、コメント文化の成熟を体感できる稀有な作品です。

情報ソース・参考記事一覧

- Wikipedia:Nohara Hiroshi Hirumeshi no Ryūgi

─ 作品の基本情報、放送履歴、声優交代データ。 - コミックナタリー:アニメ化発表記事

─ 制作会社・監督・主題歌など、アニメ版の正式リリース情報。 - SPICE:アニメ化決定ニュース

─ 放送開始時のニュースリリース、制作背景のインタビューコメント。 - note:第1話視聴雑感(一般ファンレビュー)

─ 視聴者による初回リアクション、コメント文化に関する記述が豊富。 - アニメイトタイムズ:森川智之インタビュー

─ ひろし役への想いと、声優としての継承に関する本人コメント。 - YouTubeコメント抜粋/川口界隈まとめ(2025年10月)

─ ネット上での反応・ファンミーム・人気コメント分析。

※すべての外部リンクは執筆時点(2025年10月)での公開情報を参照。

記事内の考察・意見は筆者(南条蓮)による独自解釈です。

引用・転載時は出典明記をお願いします。

コメント