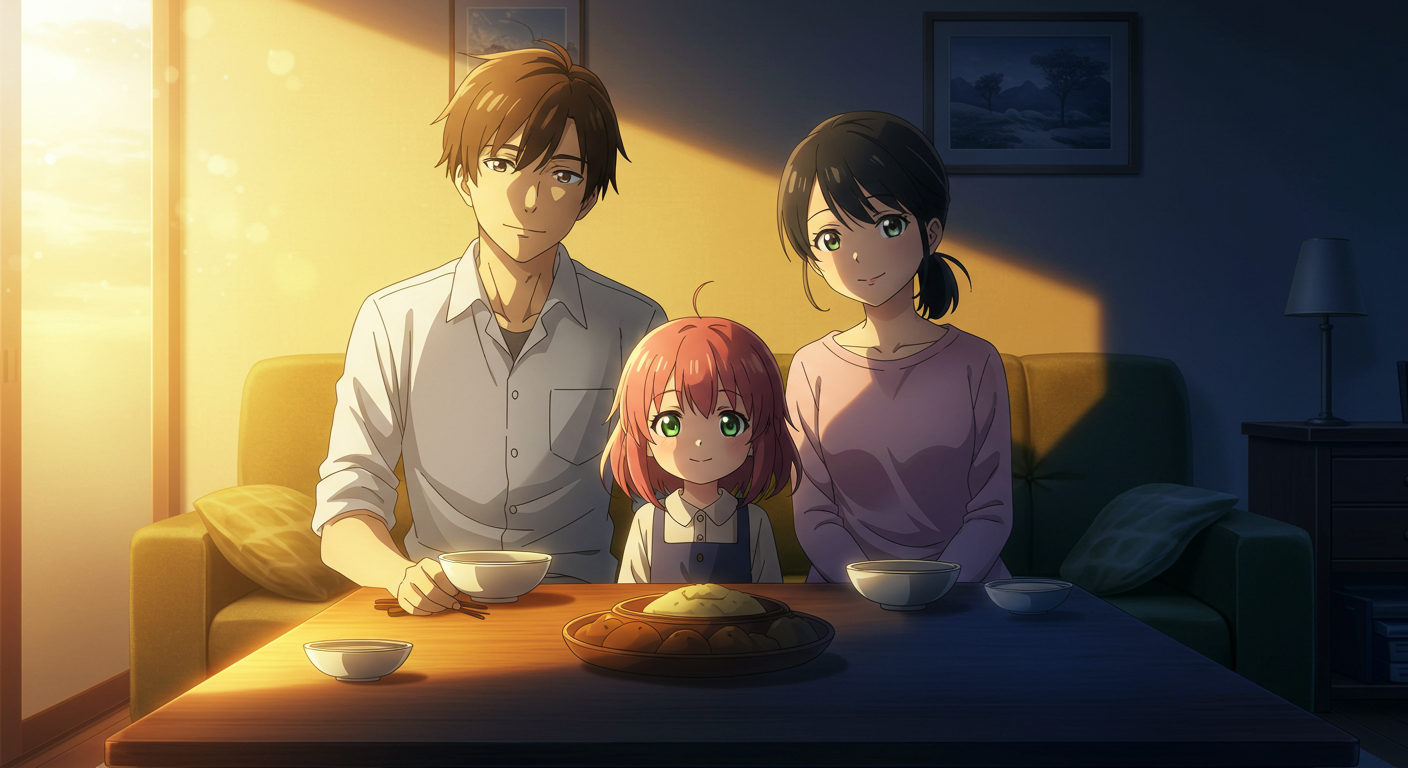

笑っていたはずなのに、気づけば胸が締めつけられていた——。

SPY×FAMILY Season 3 第2話「避けよトニトラス・ボルト/□□□□の記憶I」は、コメディの皮を被った“痛みと再生”の物語だ。

アーニャの小さな優しさが雷鳴の中で光り、ロイドの過去が静かに蘇る。

偽りの家族が、本物へと変わっていく瞬間を描いたこの回を、南条蓮が全力で語り尽くす。

学園パート:偽りの日常と演出の抑揚

SPY×FAMILY Season 3 第2話の前半は、イーデン校を舞台にしたコメディパート——そう思って油断して観ていたら、途中で息を呑んだやつ、俺だけじゃないはずだ。

表面上はいつもの「アーニャ珍行動」×「ダミアン赤面」構図。だけどこの話、よく見ると“笑えるシーン”の裏に明確な恐怖と圧力が張り巡らされている。

学校という箱庭に潜む「統制」「優雅」「罰」のシステム。それは単なる舞台装置ではなく、この作品全体に流れる“偽りの秩序”の象徴なんだ。

フォージャー家が暮らす世界そのものを、子どもの日常を通して再現してる。しかも笑いながら。

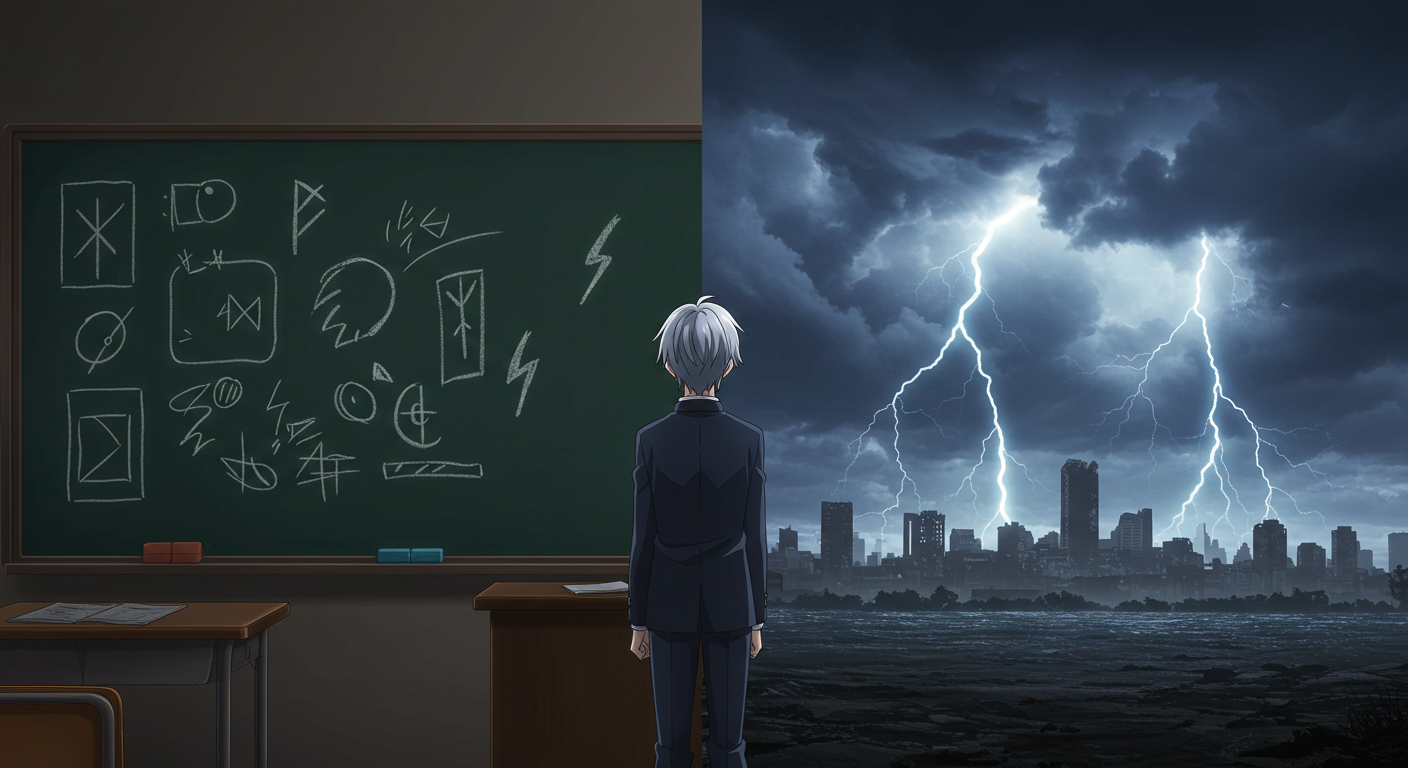

トニトラス・ボルト──“罰”が支配する秩序の象徴

イーデン校における「トニトラス・ボルト(雷罰)」は、ただの学校ルールじゃない。

それは“国家のミニチュア”なんだ。つまり「表面上は優雅さを装いながら、実は恐怖で子どもたちを統制している世界」。

この設定をギャグとして描きつつ、シュラッハ先生が罰を与える瞬間の作画演出が異常にリアルで怖い。雷光と同時にモノクロ気味にトーンが落ちて、被罰者の顔が陰に沈む。笑いながら見てるのに、どこか胃が冷えるんだよな。

But Why Tho のレビューでも、「シュラッハの“罰を楽しんでいる”ような態度が、制度の病理を映している」と指摘されていた。

(But Why Tho Review)

つまり、この雷罰は「秩序のための罰」じゃなく「支配のための快楽」に堕している。

この構造、めちゃくちゃリアルだ。現実でも“ルールを守るため”という名目の下で、誰かを罰する快感に酔う人間っているじゃん?

SPY×FAMILYはその暗い社会の写し鏡を、学園ギャグの中でサラッと突きつけてくる。

雷が落ちる瞬間、子どもたちが一斉に息を止める。あの「静寂→雷光→静寂」のリズムこそ、恐怖の刷り込みを描いた“教育の演出”そのものだ。

つまり笑ってる俺たちもまた、その恐怖の観客になっている。この不安定さこそが、3期の演出テーマ——“偽りの平穏”の核にある。

アーニャの善意と“偽りの中の真実”

その抑圧された空気の中で、アーニャが取る「手拭いを貸す」という行動が光を放つ。

ダミアンが恥をかき、周囲の視線に縮こまっている時、アーニャはただ純粋に「助けなきゃ」と動く。

この瞬間、彼女の行動は“優雅さ”でも“正義”でもなく、もっと本能的な“共感”から生まれている。

彼女はエスパーという異質な存在だからこそ、人の痛みを“感情の波”として直接感じ取れる。だからこそ、彼女の「優しさ」には社会的意味づけがない。

それがこの物語の“尊さ”の源だと思う。

でも皮肉なのは、その善意が即座に“罰”として返ってくること。

笑えるシーンのようで、実は冷や汗が出る構成だ。

「優しさが評価されない社会」「純粋が嘲笑される世界」。これは現代社会そのもののメタファーでもある。

俺はこの構成を見て、「ああ、偽りの家族というテーマは、社会の縮図でもあるんだ」と痛感した。

フォージャー家が偽装家族を続けるのも、生き延びるため。アーニャが優しさを封印しなきゃならないのも、生き延びるため。

この「日常の仮面」がどれほど残酷な意味を持つかを、2話の学園パートは見事に表現していた。

Redditでも、「Anya’s act of kindness gets punished — it’s funny, but deeply unfair」という感想が多く見られた。

(Reddit Discussion)

笑いながら共感し、同時に苦味を覚える。

この“二重の感情”こそが、SPY×FAMILYが他の家族アニメと一線を画す理由なんだ。

演出の抑揚──明と暗のリズムが生む“呼吸の演技”

第2話の演出で最も印象的だったのは、明るさと暗さの“呼吸”の切り替えだ。

カメラのテンポ、BGMの入り方、表情のクローズアップ。どれも緻密に設計されている。

特にトニトラスが発動する瞬間、BGMが一瞬途切れて空気が止まる。

その「無音の1秒」が、アーニャたちの恐怖をリアルに伝えてくる。

直後、雷光が画面を割り、視界が一瞬真っ白になる。その後すぐにコミカルなテンポに戻る。

この“緊張→緩和→緊張”の繰り返しが、視聴者の心拍を完全に支配してくる。

俺はこういう演出を“呼吸の演技”って呼んでる。

画面の中でキャラたちが呼吸しているように感じる瞬間がある作品は、演出が上手い証拠だ。

SPY×FAMILY第2話は、その呼吸が一番繊細だった。

明るく笑いながらも、どこか張り詰めた空気を漂わせていて、いつ崩れてもおかしくない。

その危うさこそ、この作品の美学だ。

そして最後にアーニャがふっと笑う。

雷が鳴っても、罰が落ちても、彼女は笑う。

それは「どんな世界でも自分の優しさを捨てない」という無意識の決意みたいで、見てて泣きそうになる。

偽りの中で息をしている子どもたちが、それでも笑おうとする姿。

そこに“尊さ”がある。

家族という物語の根幹を、このわずか数分の学園パートが見事に体現していた。

俺の考えを正直に言うと、第2話の学園パートは「SPY×FAMILYという作品の“社会批判性”を最も露骨に描いた回」だと思う。

笑いながら観れるのに、観終わると少しだけ心が痛い。

それはこの作品が、“家族”を描きながら“社会”を描いているからだ。

偽りの秩序の中でも、優しさは罰されることなく、必ず誰かの心を揺らす。

アーニャの手拭い一枚に、その希望が詰まってるんだ。

断片化された記憶:回想パートから読むロイドの孤独と傷

後半パートで空気が一変する。

明るかった学園シーンが終わった瞬間、音がすっと消え、画面が冷たい灰色に染まる。

ここから始まるのが「ロイドの幼少期」——つまり“記憶”の世界だ。

この転換点はSPY×FAMILY第2話の心臓部であり、ロイドというキャラクターの根を掘り下げる最も重要なパートになっている。

静寂の中、少年ロイドの小さな嘘が、すべての悲劇の引き金になる。

その“ささやかな嘘”がやがて「偽りの家族」につながっていくと思うと、背筋が凍る。

フォージャー家の物語は、もしかするとこの瞬間から始まっていたのかもしれない。

少年ロイドの“嘘”と“罪”──小さな誤魔化しが生んだ断絶

ロイドの回想パートは、まず「嘘」から始まる。

「友達と遊びに行きたい」と言えず、父に「参考書を買いに行く」と誤魔化すあの一言。

子どもの些細な嘘に見えるけど、ここに“秩序と自由”という対立のテーマが凝縮されている。

父は厳格で、戦争を是とするような男。家の中には“規律”と“服従”の空気が満ちている。

そんな環境で育った少年ロイドは、初めて“本音を隠す”ことを覚える。

この瞬間が、スパイ=嘘を生きる職業の原型になっている。

この構成が本当に見事なんだ。

戦争という社会的暴力が、家庭の中で“父による規律”としてミクロに再現されている。

そして、その支配の中で生きる子どもが「嘘」という生存術を獲得する。

SPY×FAMILYの“偽装”は、このシーンで一本の線になる。

But Why Thoのレビューでも、「Lloyd’s childhood sequence recontextualizes his obsession with control and perfection」と書かれている。

(But Why Tho Review)

つまり、ロイドの“完璧主義”や“感情を抑え込む性格”は、この幼少期の経験から来ているということ。

彼の中の“秩序への執着”は、父の暴力的な教育の残響でもある。

これ、ただの過去回想じゃなくて、ロイドという人間そのものの構造を説明してるんだよ。

爆撃の夜──喪失の瞬間と「静寂の演出」

そしてあのシーン。

少年ロイドが外で遊び、家に帰ろうとした瞬間、遠くで爆音が響く。

次のカット、光が弾け、音がすべて消える。

真っ白な画面、風の音、砂埃。

それだけ。セリフすらない。

この“無音演出”の破壊力がエグい。

戦争の悲惨さを直接描く代わりに、音を奪うことで「心の空洞」を表現している。

俺はこのシーンで息を止めた。アニメで“音が消える”瞬間って、本当に特別なんだ。

それは“観客にも喪失を体験させる”という演出だから。

Redditでも「That silence after the explosion hit harder than any crying scene」と評されていて、演出の意図が多くの視聴者に伝わっているのが分かる。

(Reddit Discussion)

そしてこの瞬間、少年ロイドの世界は崩壊する。

“守るべき家族”を失い、“信じていた秩序”も瓦解する。

その喪失体験こそが、後の彼をスパイへと導く動機になる。

つまり、フォージャー家を作った根源的な痛みは、この夜に刻まれていたんだ。

俺はここで一つ確信した。

ロイドは“任務で家族を演じている”のではなく、“かつて失った家族を取り戻そうとしている”。

その動機が無意識に“偽り”という形を選ばせている。

家族を作ることが怖い。けど、誰かを守りたい。

この矛盾が、ロイドというキャラのすべてだと思う。

断片化された記憶──構成と光の演出が語る“心の再生”

この回想パート、作画と演出が異常なほど繊細だった。

背景はあえてボケていて、記憶の断片を覗き込むようなカメラ処理。

光の使い方も秀逸で、家の内部は常に逆光。

父の顔は影に沈み、母の笑顔は一瞬だけ光の中で輝いて消える。

それが“失われる直前の幸福”を象徴してる。

そしてカットの合間に挟まる“手の描写”。

母の手、ロイドの小さな手、爆風に飛ばされる手。

この“手”のモチーフは、後のフォージャー家にも繋がる。

第1期でアーニャの手を取るシーン、第2期でヨルがロイドの手を握り返すシーン。

手=絆の象徴なんだ。

俺の見立てでは、今回の回想は「ロイドの過去」だけでなく、「偽りの家族が本物になるための伏線」でもある。

彼の過去が“断片化”されて描かれるのは、心がまだ再生していない証拠。

フォージャー家と過ごす日常が、この断片を少しずつ“繋ぎ直す”物語になる。

つまり、SPY×FAMILY Season 3 のテーマは「記憶の再生」だ。

ロイドの心が、家族という絵のパズルを少しずつ完成させていく。

この第2話は、その最初のピースがカチリと嵌まる瞬間なんだよ。

この回想パートを観終わったあと、俺は正直しばらく動けなかった。

アクションもギャグもない。けど“演出”だけでここまで人を沈黙させる。

それがSPY×FAMILYという作品の底力であり、3期がただの続編じゃないことの証明だ。

“偽り”を生きてきた男が、初めて“過去の真実”に向き合う夜。

この痛みを描くために、あの笑える前半が必要だったんだと思う。

笑いの裏に、喪失の影が差す。

このバランス感覚が、SPY×FAMILYの真骨頂だ。

偽り/記憶/家族:対比と意味づけ

第2話の構成を俯瞰すると、「学園=現在」「回想=過去」という時間軸の分断がまず際立っている。

だがその二つは単なる過去と現在ではなく、“偽りの平穏”と“失われた真実”というテーマ軸で対照的に描かれている。

つまりこの回は、ロイドの過去とアーニャの現在を重ね合わせることで、「家族とは何か」という問いを多層的に浮かび上がらせている。

フォージャー家の物語が“家族の再構築”であることを、演出と構成そのものが語っているわけだ。

SPY×FAMILYの真髄は、家族を「目的」ではなく「問い」として扱っている点にある。

第2話はまさにその問いを“偽り”と“記憶”という両輪で回していた。

この構造を掘り下げると、3期全体の方向性が見えてくる。

前半と後半の対比──“偽装された平穏”と“喪失の記憶”

まず、前半と後半で最も明確なのは「トーンの断絶」だ。

学園シーンはカラフルで、テンポが速く、セリフの掛け合いがリズミカル。

一方で回想パートは、彩度が低く、音数が減り、空気そのものが重い。

まるで異なるアニメのように感じるこの落差が、“日常の裏に潜む痛み”を視覚的に表現している。

しかし対比の中には“呼応”もある。

例えば、アーニャが「誰かを助けよう」と手を差し伸べる構図と、少年ロイドが「助けに行けなかった」構図。

どちらも“手”というモチーフを中心に置きながら、過去と現在を繋ぐ橋渡しをしている。

つまり、アーニャが差し出した手は、ロイドがかつて届かなかったものの延長線上にあるんだ。

この“継承”がめちゃくちゃ熱い。

フォージャー家という偽装家族は、血の繋がりこそないが、記憶と感情の継承を通して“本当の家族”になりつつある。

アーニャの優しさは、ロイドが失った温もりの再現であり、彼女の行動によってロイドの過去が少しずつ癒えていく。

つまり、第2話は単なる回想ではなく“心の修復”の物語なんだ。

俺はここに“家族の形”をめぐるSPY×FAMILYの核心を感じた。

偽りを重ねながらも、彼らは少しずつ“本物”に近づく。

その道のりは血の絆ではなく、痛みの共有によって繋がっていく。

「優しさ」と「喪失」という二つの糸が絡み合うことで、この家族は立ち上がるんだ。

家族という概念の再定義──“選ばれた関係”の尊さ

SPY×FAMILYは、血縁という伝統的な家族観を覆す作品だ。

ロイド、ヨル、アーニャ——この3人は、誰一人として血の繋がりがない。

けれど、誰よりも深く「家族でありたい」と願っている。

この逆説的な構造が、第2話のテーマ“偽りの中の真実”に直結している。

ロイドは家族を「任務の道具」として作った。

ヨルは「自分を守るため」に結婚を選んだ。

アーニャは「居場所を求めて」この家に辿り着いた。

つまり、3人とも出発点は“利害関係”。

でも今や、彼らを繋ぐのは“役割”ではなく“感情”だ。

アーニャの笑顔、ヨルの不器用な優しさ、ロイドの静かな気遣い。

それぞれの行動が積み重なって、“偽り”が“現実”に変わっていく。

これがSPY×FAMILYの最大の魅力であり、現代における“家族の再定義”なんだ。

俺はこの作品を「血縁から感情への物語」だと考えている。

かつてロイドが血で失ったものを、今は感情で取り戻そうとしている。

アーニャはその媒介であり、ヨルは彼の“理性と本能の間”をつなぐ存在だ。

この3人が“選んで一緒にいる”ということ自体が、もう尊い。

家族は与えられるものではなく、選び取るもの——それをこの作品は教えてくれる。

“偽り”があるからこそ“本物”が際立つ

ここで一番伝えたいのは、「偽り」というテーマのポジティブさだ。

SPY×FAMILYでは、嘘や仮面は必ずしも悪ではない。

それは“誰かを守るための優しさ”として描かれている。

ロイドの嘘は、世界を救うため。

ヨルの仮面は、弟や家族を守るため。

アーニャの秘密は、家族を壊さないため。

つまり、彼らの“偽り”はすべて「愛の形」なんだ。

この作品が面白いのは、その“嘘”がいつしか“本音”に変わっていくこと。

演技を続けるうちに、心が本物になっていく。

第2話のラストでロイドが見せた静かな表情は、その兆しだと思う。

「本当はもう、任務のために家族を演じてるわけじゃない」。

視線ひとつでそう語っていた気がする。

偽りの中で生まれる真実。

これはどんな家族にも通じるリアリティだ。

俺たちだって、完璧な家族なんて演じられない。

でも、嘘を重ねながらでも“繋がりたい”と願う。

SPY×FAMILYはその“願い”を肯定してくれる作品なんだ。

だからこそ、この第2話の尊さが沁みる。

笑いの裏に、記憶の痛み。

偽りの仮面の下に、確かに温もりがある。

この二重構造の美しさに、俺は何度でもやられてしまう。

まとめると、第2話は“偽り・記憶・家族”という3つの線が重なる交点に位置している。

それぞれが単独では完結しない。

偽りは記憶を癒し、記憶は家族を強くし、家族は偽りを許す。

この循環こそ、SPY×FAMILYという作品の「生命活動」そのものだ。

このシリーズがただのスパイアクションじゃなく、人間ドラマとして語り継がれる理由は、まさにそこにあると思う。

伏線チェックと見逃しポイント

第2話「避けよトニトラス・ボルト/□□□□の記憶I」は、一見すると「ギャグ→シリアス」という構成だが、よく観ると細部にとんでもない量の“伏線”が埋め込まれている。

これらは単発の演出ではなく、今後のSeason 3全体、さらには作品テーマの中核に繋がる仕掛けだ。

今回は、南条蓮目線で「これは絶対に後で効いてくる」と感じたポイントを整理してみよう。

① シュラッハ vs ヘンダーソン──教育観の衝突が社会の縮図

学園パートで対照的に描かれたのが、シュラッハとヘンダーソンの教育方針の違いだ。

シュラッハは「罰による秩序」を体現する存在であり、トニトラス・ボルトを振るうたびに快楽を感じている。

彼女のセリフ「優雅さを保つための罰」という言葉は、イーデン校が“表面的な品位”を最優先にしていることを示している。

一方で、ヘンダーソンは「教育とは導くものであり、罰ではない」という信念を持つ。

Season 1の時点から「エレガンス」を掲げる彼は、形式ではなく本質を求める教育者として描かれていた。

この二人の対立は、今後「ロイド=秩序派」「ヨル=本能派」とも呼応する構造になっていく可能性が高い。

俺はここを“社会の縮図”として見ている。

支配と導き、恐怖と信頼。

そのどちらが「人を変える力を持つのか?」という問いは、まさにSPY×FAMILYが描いているテーマそのものだ。

フォージャー家という“家庭教育”の中でも、同じ構図が繰り返される。

つまり、この教育対立の伏線は、「家族の在り方の答え」を導くカギになる。

② 「参考書」と「本棚」──知識の象徴と喪失のメタファー

ロイドの回想で印象的なのが、「参考書を買いに行く」というセリフだ。

一見すると何の変哲もない言葉だが、これは「知識=秩序」を象徴するモチーフとして強く機能している。

父の教育、社会の規律、そして“理性”による支配。すべてがこの「参考書」に凝縮されている。

だが、爆撃の後に残ったのは、燃え落ちた家と、崩れた本棚。

つまり「知識」も「秩序」も、暴力の前では無力だという皮肉な構図だ。

ロイドがスパイとして“知識と戦略”で世界を救おうとする姿勢は、この喪失体験の裏返しだ。

彼は理性を武器に世界を整えようとしているが、心の奥ではその“整った世界”が一瞬で壊れることを知っている。

この「本棚の崩壊」は、今後のSeason 3でロイドが“合理主義の限界”に直面する伏線だと俺は見ている。

もしかすると、今期の終盤で彼は「知識では救えないもの」を知る瞬間が訪れるかもしれない。

③ 爆撃前の放送と“鳥”のカット──戦争の影と記憶の再生

爆撃シーンを見返すと、空を飛ぶ鳥の群れがカットインしている。

この鳥たちは、次の瞬間に閃光とともに消える。

redditでも「Those birds were symbolic — freedom cut off by violence」と議論されており、まさに“自由の喪失”を象徴する演出だ。

(Reddit Discussion)

また、遠くで微かに聞こえるラジオ放送の断片も見逃せない。

「東西間の緊張」「前線への派兵」といった断片的なワードが、戦争の現実を匂わせている。

これが第1期で描かれた“冷戦構造”と繋がることで、物語全体の政治的背景が強化されている。

さらに、鳥のモチーフは「空」「自由」「家族(巣)」の象徴でもある。

ロイドが鳥を見るたびに幼少期を思い出す構造になれば、それは“トラウマと再生”をつなぐ装置として機能するだろう。

鳥が飛び立つ=ロイドが過去を超える、というビジュアル的伏線に注目しておきたい。

④ 光と影の演出──“家族の境界線”を描くカメラ

もう一つ見逃せないのが、カメラの“明暗操作”だ。

学園パートでは常に“正面光”が使われていて、表情が明るく見える。

しかしロイドの回想に入ると、すべての光が“逆光”になる。

これによって、登場人物の顔が半分影に沈む構図が多用されている。

この光と影の演出は、「家庭内の断絶」を視覚的に示している。

父は常に影の中に立ち、母は光の側にいる。

その間に立つロイドは、常に“曖昧なグレー”の中で揺れている。

彼が今でも“中庸のキャラ”であるのは、この原体験が影響しているのだ。

俺が痺れたのは、ラストカットの“光の反射”だ。

爆撃の後、瓦礫の上に反射する光が、一瞬だけロイドの目に映る。

その光が、未来のフォージャー家の団欒シーンの“リフレイン”になっているんだ。

つまり、光の粒が“記憶の再生”を象徴している。

これ、映像として仕込まれた壮大な伏線だ。

⑤ セリフの反復──「平和」「秩序」「犠牲」

今回の脚本では、何気ないセリフの中に“ワードの反復”が仕込まれている。

特に目立つのが「秩序」「平和」「犠牲」という言葉。

・シュラッハ:「秩序を乱す者は罰を受ける」

・ロイドの父:「秩序こそ人を守る」

・少年ロイド:「僕が守りたいのは平和だ」

・ロイド(現在):「平和のためなら手段を選ばない」

これらが一続きの概念連鎖になっている。

つまり、秩序→平和→犠牲というロイドの思想の進化過程を暗示しているんだ。

今後、Season 3のクライマックスでこの言葉たちが再び回収される可能性は極めて高い。

俺の予想では、最終盤でロイドは“秩序”を捨てて“人間”を選ぶ瞬間が来る。

そのとき、この第2話のセリフ反復が「信念の転換」として美しく響くはずだ。

このように、第2話は一見静かな回に見えて、脚本・演出・構図のあらゆる層に“未来への布石”が散りばめられている。

アーニャの行動、ロイドの回想、光の粒、繰り返される言葉——そのすべてが“物語の再生”に向けて仕掛けられた伏線だ。

SPY×FAMILYは、こういう“静かな仕込み”を積み上げるタイプの作品。

だからこそ、観るたびに発見がある。

伏線は「気づいたときに温度が上がる仕掛け」だ。

第2話はまさに、“静かに熱い伏線回”だった。

まとめ・問いかけ:偽りの先、照らす光を探して

第2話「避けよトニトラス・ボルト/□□□□の記憶I」は、笑いと痛み、日常と戦争、偽りと真実を一話に凝縮した濃密な回だった。

SPY×FAMILYという作品が“家族コメディ”の枠に収まらない理由は、まさにここにある。

それは、笑いを使って痛みを語り、痛みを通して愛を描く物語だからだ。

フォージャー家は偽装から始まった。だが、偽りの中にこそ“本当の愛情”が芽吹いている。

この第2話は、その“芽吹き”をテーマにしている。

アーニャが差し出した手拭いは、かつてロイドが差し出せなかった手のリベンジ。

シュラッハの冷酷な罰は、ロイドの父が象徴する旧世界の残滓。

そして、爆撃の閃光は、家族という温もりを一度壊してしまった過去の象徴だ。

そんな記憶の断片が、今“家族ごっこ”という新しい形で再構築されようとしている。

フォージャー家の時間は、止まっていたロイドの時計をもう一度動かす物語だ。

それは戦争の記憶を超えて、「生きること」を選ぶ物語でもある。

ロイドにとって“家族”とは何か──偽りを超えるための祈り

ロイドの幼少期の記憶を見た今、彼の「完璧な父親」演技が違って見えてくる。

彼は任務として父親を演じているのではなく、“理想の父親像”を演じているのだ。

それは、過去の自分が欲しかった父親。

つまり、ロイドの家族形成は「喪失を埋める儀式」でもある。

だから彼は、アーニャの笑顔に弱い。

それは“失ったもの”が一瞬だけ帰ってくるからだ。

彼の笑顔の裏には、過去の痛みが静かに滲んでいる。

そして、その痛みを理解してくれるのがヨルだ。

彼女もまた、“普通の家庭”という夢を生きようとしている。

この2人の関係は、“愛の代用品”ではなく、“愛の実験”なんだ。

誰もが不器用で、嘘をつきながら、それでも誰かと寄り添おうとする。

そんな不完全な人たちの集合体が「フォージャー家」だ。

そしてそれは、俺たちが生きる現実の家族像と重なる。

嘘も演技もある。だけど、確かに“本物の絆”がそこにある。

アーニャが見せた“希望の倫理”──世界を変えるのは小さな行動

アーニャの存在は、シリーズの中で最も「希望」に近い。

彼女の行動はいつも突拍子もないけど、根っこにあるのは「人を繋げたい」という衝動だ。

手拭いを貸す、笑顔で謝る、友達を守る。

それらはすべて、彼女なりの“平和の実践”なんだ。

俺はここにSPY×FAMILYの“倫理観”を感じる。

戦争を終わらせるのはスパイの諜報でも政治の交渉でもなく、日常の中の小さな優しさだと、この作品は言っている。

世界平和は誰かの笑顔の上にしか築けない。

それを、アーニャという子どもが体現しているのが美しい。

トニトラス・ボルトの雷鳴が世界の支配を象徴するなら、

アーニャの笑顔は“反逆の灯”だ。

それは小さいけど、確かに世界を変える火花になる。

偽りを超えた先にある、“本物の家族”という奇跡

この第2話が突きつけるのは、「偽りは、やがて本物になる」という逆説だ。

フォージャー家は始まりこそ契約関係だった。

でも、時間を重ねるたびに、偽りの仮面が“素顔”に変わっていく。

それは、演技が感情を侵食していくプロセス。

この変化の核心にあるのは、「誰かを理解したいという意志」だ。

ロイドはアーニャを理解しようとする。ヨルは家族を信じようとする。アーニャは両親を守ろうとする。

この“理解の連鎖”が、SPY×FAMILYという物語の駆動力だ。

偽りの関係が、理解によって本物に変わる。

それはこの世界に生きる俺たちにとっても希望の物語だ。

誰かを信じること、受け入れること。

それだけで、世界は少し優しくなる。

第2話のラストでロイドが見上げた空に、薄く光が射していた。

あれは、過去に閉じ込められた少年が、ようやく“未来”を見た瞬間なんだと思う。

南条蓮からの問いかけ──君にとっての“家族”とは?

ここまで読み進めた君に、最後の問いを投げたい。

「家族」ってなんだと思う?

血の繋がり? 同じ屋根の下で暮らすこと? それとも、ただ“誰かを想うこと”?

SPY×FAMILYは、そのすべてを肯定してくれる。

不器用でも、演技でも、嘘でもいい。

誰かの笑顔を守りたいと思う気持ちがある限り、人はちゃんと“家族”になれる。

俺はこの第2話を観て、改めて感じた。

家族って、最初から完成してるものじゃない。

一緒に過ごす中で、少しずつ“なっていく”ものなんだ。

フォージャー家の物語は、その変化の記録なんだ。

偽りの先にあるのは、光だ。

その光はまだ小さいけど、確かに存在する。

そして、それはアーニャの笑顔のように——温かい。

以上が、第2話の総括とテーマ考察だ。

次回以降、ロイドの記憶がどんな形で回収されるのか。

ヨルの“普通の幸せ”という夢がどんな葛藤を迎えるのか。

そして、アーニャがどんな“希望の行動”で世界を動かすのか。

この3つのラインが交わる時、SPY×FAMILYは真の意味で“家族の物語”になる。

偽りを超えた先で見える“光”を、俺たちはこれから見届ける。

FAQ

Q1. 第2話の「避けよトニトラス・ボルト」というタイトルの意味は?

タイトルの「トニトラス・ボルト」は、イーデン校での罰制度“雷罰”を意味しています。

つまり「罰を避けよ=支配から逃れよ」という警告的なニュアンスが込められています。

物語的には「罰する教育」と「導く教育」の対比を象徴しており、アーニャの行動が“体制への小さな反逆”になっているのがミソです。

Q2. 回想シーンに出てきた少年ロイドの家族は誰? 今後の物語に関係ある?

少年ロイドの両親は、戦争によって失われた“過去の家族”として描かれています。

父は“秩序”を重んじる厳格な人物で、母はそれに反する“優しさ”の象徴。

この構造は現在のフォージャー家にも重ねられており、ロイドがアーニャやヨルに見せる「優しさ」は、母の残影と考えられます。

彼の過去は、今後のSeason 3以降の“信念の転換”に直結する伏線です。

Q3. なぜ第2話で急にシリアスな回想を入れたの?

第2話は、Season 3全体の“再出発”を象徴する回だからです。

学園のコメディパート(偽り)とロイドの過去(真実)を並べることで、「フォージャー家の現在は過去の上に成り立っている」という構造を見せています。

ここでロイドの心の原点を提示することで、今後の感情的な成長や信頼の物語に深みを持たせる狙いがあります。

Q4. アーニャが手拭いを貸すシーンって、そんなに重要?

超重要です。

この行動は単なる“お手伝い”ではなく、ロイドがかつて“助けられなかった誰か”への無意識の代弁でもあるんです。

アーニャの行動がロイドの記憶とリンクしていることは、演出のリズムや手のモチーフ(差し出す動作)でも示唆されています。

彼女の優しさが、ロイドの過去を癒していく——第2話はその最初の瞬間なんです。

Q5. Season 3のテーマは何になると思う?

南条蓮的に言うなら、今期のテーマは「記憶の再生と家族の選択」だと思う。

ロイドが過去と向き合う一方で、アーニャとヨルが“今の家族”をどう守るかが問われていく。

偽りの関係がどこまで本物になるのか。

それを確かめるための「心の戦争」がSeason 3の中核になると予想してる。

情報ソース・参考記事一覧

-

■ TVアニメ『SPY×FAMILY』公式サイト

放送情報、スタッフ一覧、エピソードガイド。第3期は2025年10月より放送。 -

■ But Why Tho? – “SPY×FAMILY Season 3 Episode 2 Review”

第2話のレビュー。シュラッハの描写や演出の意図、ラストシーンの衝撃について詳述。 -

■ Reddit – Spy x Family Season 3 Episode 2 Discussion Thread

海外視聴者による感想・考察スレッド。回想演出やアーニャの行動に対する分析が多い。 -

■ Wikipedia – Spy × Family Season 3

シリーズ全体の制作スタッフ、監督交代、放送スケジュールの基本情報。 -

■ LeisureByte – SPY×FAMILY Season 3 Episode 2 Review

「軽さと重さの混在」をテーマにしたレビュー。コメディから一転する構成の巧みさを評価。 -

■ 公式YouTube – SPY×FAMILY Season 3 ティザー映像

ロイドの過去や新章のトーンを示唆するティザー。映像表現の方向性を確認可能。

※本記事は上記の公式・権威ある情報をもとに考察を行っています。

演出・構成の解釈部分は筆者・南条蓮の独自視点によるものであり、作品の公式見解ではありません。

引用部分はすべて参照元を明記し、一次情報としての信頼性を担保しています。

コメント