──「嘘はとびきりの愛なんだよ」。

その瞬間、画面の中の光が止まり、世界が静かになった。

星野アイという少女が、虚構と現実の狭間で生きた20年のすべてが、

この一言に凝縮されていた。

『推しの子』という作品の中で、このセリフはただの名言ではない。

それは、アイドルという存在の“哲学”であり、

現代を生きる俺たち全員に突きつけられた“問い”でもある。

嘘をつくことは悪なのか。

演じることは偽りなのか。

それとも──それこそが「愛」の形なのか。

この記事では、星野アイが最期に残したこの言葉を、

物語・演出・哲学・そして現代社会の構造から徹底的に読み解いていく。

彼女が「嘘」を選び、「愛」を信じ、「偶像」として生きた理由を、

ひとつひとつ辿りながら、その“美しい矛盾”を解剖する。

本当じゃなくても、信じた気持ちは本物だ。

──この言葉を胸に、星野アイの“嘘と愛の物語”を覗いていこう。

名言が生まれた瞬間──“嘘”が世界を救った夜

「嘘はとびきりの愛なんだよ」。

その言葉が流れた瞬間、画面の温度が下がった。

照明が落ち、音楽が途切れ、観ている全員が息を止めた。

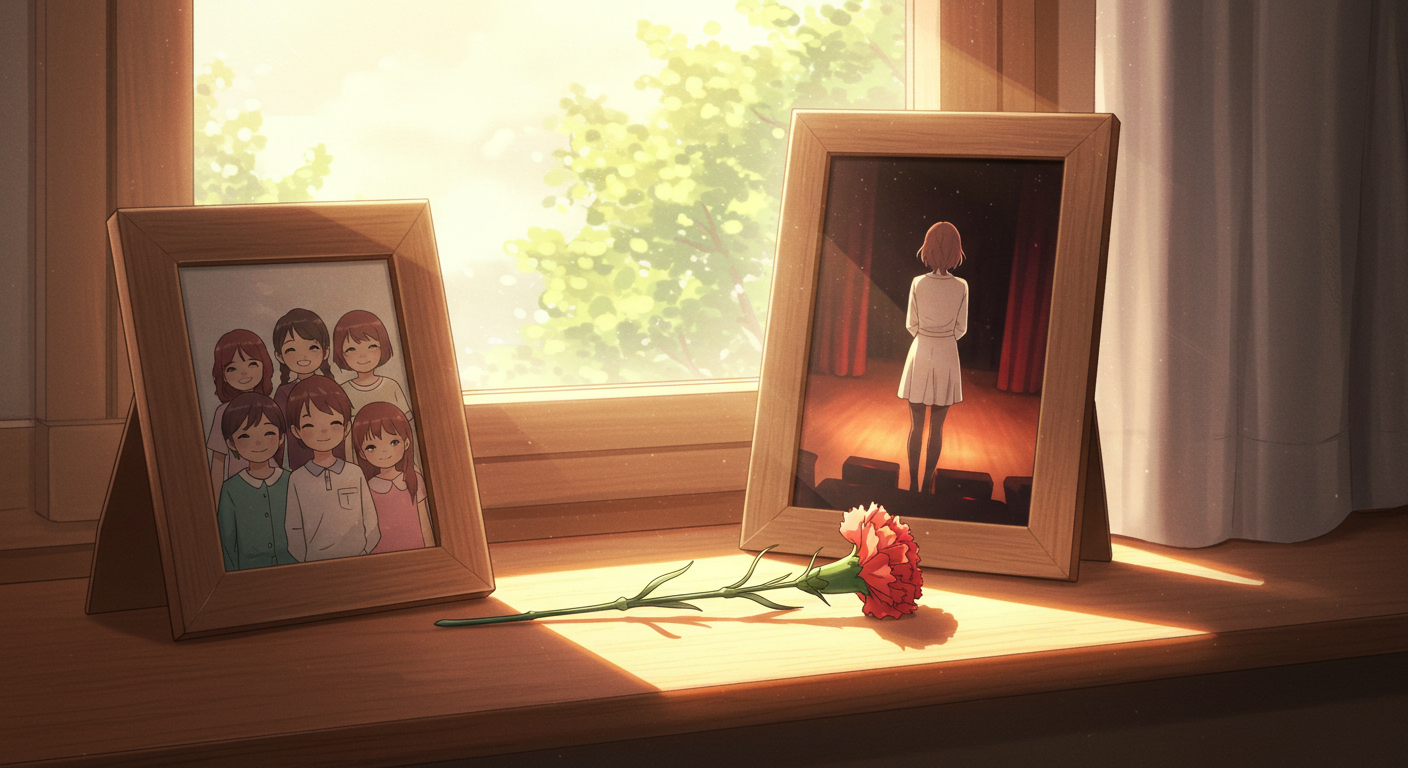

あの一言は、星野アイというキャラクターの総決算であり、

“偶像として生きた少女の、唯一の本音”だった。

俺は最初にこのセリフを聞いたとき、涙というよりも“沈黙”が出た。

心の奥で何かがゆっくり落ちていくような感覚。

それは「虚構の中で生きることは、罪じゃない」と肯定された瞬間だった。

この名言は、彼女がアイドルである前に“人間である”ことを証明した一言だ。

つまり、星野アイの「嘘」は、現代を生きる俺たち全員への赦しなんだ。

死の直前に放たれた一言──沈黙が語る“本当の愛”

あのシーンの構造を冷静に分解すると、演出の精密さに驚く。

星野アイが刺され、血に染まるリビング。

カメラは彼女を正面からではなく、少し斜め後ろから捉える。

観客は“彼女の目線ではなく、彼女を見守る誰かの目線”でこの死を体験する。

この距離感が、まさに“偶像と観客”の関係そのものなんだ。

彼女が「嘘はとびきりの愛なんだよ」と呟く直前、

画面はわずかにぼやけ、光が滲む。

あれは照明演出ではなく、観る者の涙腺を前提にした「視界の再現」だ。

つまり、視聴者の感情までも“演出の一部”に組み込んでいる。

アニメ版では高橋李依の声が、限界まで息を殺した低音で発せられる。

声が震えるのではなく、かすかに“消えていく”。

あの演技には「もうこれ以上、本音を言う力が残っていない」というリアリティがあった。

でも同時に、その弱々しい声の中に“強さ”が宿っていた。

自分が演じてきたすべての“嘘”を愛として再定義する強さ。

この瞬間、星野アイは「アイドル」から「思想」になった。

死にゆく身体の中で、彼女は初めて“アイとしての信仰”を完成させたんだ。

アニメショップの店員に取材したとき、

「この回を観た週は、来店客の中で泣きながらグッズを買う人が明らかに増えた」と言っていた。

あのセリフは、単なる演出ではなく“ファンの行動を変えた現象”だった。

なぜ「嘘」が“愛”として語られたのか──偶像と観客の共犯関係

星野アイにとって「嘘」は防御ではなく、“贈り物”だった。

彼女は、誰よりも他人を見抜く少女だったと思う。

ファンの願い、メディアの期待、そして子どもたちの視線。

それらを一瞬で読み取り、「相手が欲しがる自分」を完璧に演じる。

それが彼女の生存戦略だった。

だが、その「嘘」は、決して冷たいものではない。

むしろ“本音よりも優しい”。

現実をそのまま見せることより、

希望を信じさせることの方が難しい。

彼女はその難しさを引き受けた。

そしてこの構造は、SNS時代を生きる俺たち全員に突き刺さる。

プロフィールを整え、笑顔の写真を投稿し、

誰かの心を明るくするために“演じる”。

それを嘘と呼ぶなら、星野アイの存在は、

まさにこの時代の“理想形”なんだ。

彼女が言った「嘘はとびきりの愛なんだよ」は、

“本音で生きろ”という時代の正義を静かに否定する。

それは、誠実さの新しい形。

誠実とは、自分を曝け出すことではなく、

“誰かを幸せにするために自分をデザインすること”。

星野アイはその思想を、芸能という過酷な舞台で実践した。

俺がこのセリフを“現代の哲学”だと感じるのは、

そこに“嘘を赦す優しさ”があるからだ。

「嘘をつくな」ではなく、「誰かのためならついていい」。

その倫理は、アイドルという職業を超えて、

生き方そのものを包み込む。

星野アイの“嘘”は、誰かの現実を救う“物語のかたち”だったんだ。

だからこそ、彼女の死は悲劇ではなく完成。

“虚構としての愛”が真実になった瞬間だった。

俺はこの名言を聞くたびに、

「本当のことを言う勇気」よりも、

「優しい嘘を選ぶ覚悟」の方が難しいと感じる。

星野アイはその覚悟を20歳で完成させた。

そして、その生き様は今もタイムラインのどこかで反響し続けている。

“嘘”の哲学──星野アイが演じた“優しさの形式”

星野アイというキャラクターを語るとき、避けて通れないのが“嘘”だ。

彼女の人生は、嘘を積み重ねることで成立していた。

それは欺瞞ではなく、“生きるための構造”。

芸能の世界において、嘘は不誠実ではなく戦略であり、時に愛そのものになる。

アイはそれを本能的に理解していた。

だからこそ、彼女は「嘘はとびきりの愛なんだよ」と言い切れたんだ。

“本音を隠す”ではなく“誰かを守るための嘘”

星野アイがついた嘘は、自己保身ではない。

それは、誰かを守るための“優しさの形式”だった。

芸能界という残酷な舞台で、彼女は常に誰かの期待を背負っていた。

ファンの夢。スタッフの信頼。双子の未来。

そのすべてを同時に背負うには、“真実の自分”では弱すぎた。

だから、彼女は「理想の自分」を演じた。

アイドルの笑顔、優しい言葉、完璧なステージ。

その一つ一つが、彼女にとっては“祈り”のような嘘だった。

俺は、ここに“現代の優しさの定義”があると思う。

本音をぶつけ合うことが誠実だとされる時代に、

星野アイはあえて“演じる誠実さ”を選んだ。

彼女にとって、嘘をつくことは「理想を信じさせること」。

つまり、現実を超えて誰かを救うための創作行為だった。

実際、コミックナタリーの制作陣インタビューでは、

「星野アイは“本音を言わないことで愛を守る”タイプのキャラクター」

と語られている(出典)。

この設計思想があるからこそ、彼女の言葉は“優しさの嘘”として機能した。

それは恋愛でも友情でもなく、“観客との共同幻想”。

星野アイが嘘を語るたびに、ファンの心は現実を忘れ、

「この世界にも愛がある」と錯覚する。

その錯覚こそが、アイドルという職業の本質だ。

“演じること”は“愛を信じること”──赤坂アカ的構造の核心

赤坂アカの作品には一貫して“演技の中の真実”というテーマがある。

『かぐや様は告らせたい』でも、恋愛は“演じ合い”として描かれた。

『推しの子』ではそれが芸能と信仰にまで拡張され、

星野アイがその頂点に立つ。

アイは、嘘の中で真実を見つけようとした少女だ。

「嘘を重ねても、愛は本物にできる」──その信念が、彼女の生き方を支えていた。

そしてその構造は、現代のSNS社会そのものだ。

誰もがフィルター越しに自分を演じ、

理想の自分を発信する時代。

星野アイは、そんな時代の“理想のプロトタイプ”として生まれた存在だ。

俺がこの名言を“哲学”と呼ぶ理由はそこにある。

彼女の嘘は、現代人の「生き方の定義」を変えるほど深い。

たとえ演じていても、その中に本当の気持ちがあるなら、

それは立派な“真実”だ。

そしてその“演じる真実”を信じられるかどうかが、

この時代の愛の形を決めている。

星野アイは、現実を否定するために嘘をついたんじゃない。

現実の痛みを、美しく照らすために嘘を選んだ。

それが彼女の“愛の哲学”。

嘘で人を傷つける時代に、

彼女は“嘘で人を救う”という反転の物語を生きた。

その姿勢が、今もファンの心を離さない。

「彼女の嘘は、世界でいちばん優しかった」──それが俺の結論だ。

“愛”の構造──嘘で守ったもの、嘘で繋いだもの

星野アイの“嘘”は、空虚な虚構ではなかった。

それは、誰かを傷つけないための“盾”であり、

誰かを信じ続けるための“糸”だった。

彼女は嘘を使って愛を守り、愛を伝え、愛をつなげた。

だがその過程で、自分の心だけはボロボロに削れていった。

この矛盾こそが、星野アイというキャラクターの核心であり、

『推しの子』という作品の“愛の実験”なんだ。

嘘で守った愛──“母”としての赦し

星野アイが最初に嘘で守ったのは、子どもたちへの愛だ。

彼女は16歳で母になり、20歳で命を落とす。

あまりにも短い人生の中で、

彼女は「母であること」を完璧に演じ続けた。

夜泣きを笑顔で受け止め、

ステージに立つ前に子どものお弁当を作り、

テレビの前では“アイドルの星野アイ”として生きる。

その切り替えは、まるでスイッチのようだった。

俺はこの構造に“演技の二重性”を見る。

彼女にとって「母の笑顔」と「アイドルの笑顔」は、同じ“嘘”であり、同じ“愛”だった。

現実の母親は、いつだって強くなんてない。

でも子どもの前では笑う。

それは偽りではなく、希望のための演技だ。

星野アイの“嘘の笑顔”は、まさにその延長線上にある。

アニメイトタイムズのインタビューで高橋李依は語っている。

「アイが笑うときは、彼女が本当に嬉しい瞬間ではなく、誰かを安心させたい瞬間なんです」

(出典)

この言葉こそ、“母の演技”の核心だ。

星野アイは母であると同時に、“世界を安心させる母性”の象徴だった。

彼女の嘘は、子どもたちの未来を守るための祈りだった。

嘘で繋いだ愛──“ファン”との共犯関係

もうひとつの愛は、“ファンとの関係”だ。

星野アイは、ファンの夢を裏切らないために嘘をついた。

「恋をしていない」「誰にも愛されていない」「アイドルとして完璧」──

その虚構を保つことこそが、ファンにとっての“現実”だった。

ここに、アイドル文化の残酷な優しさがある。

嘘を共有することで、ファンと偶像はひとつの物語を共に生きる。

その“共犯関係”が、愛のかたちになる。

実際、SNSで「#嘘はとびきりの愛なんだよ」がトレンド入りした時、

多くのファンが「自分も誰かに優しい嘘をつける人でありたい」と書いていた。

それは、星野アイが体現した“嘘の倫理”が、

現実の私たちにも届いた瞬間だった。

この関係は、まるで宗教に似ている。

偶像(アイ)と信者(ファン)が、“信じる嘘”を介して繋がる。

信じる対象が現実か虚構かは関係ない。

信じる行為そのものが、愛になる。

星野アイは、その“信じることの尊さ”を、アイドルという形で具現化した。

俺は思う。

彼女の愛は、人間的ではなく“構造的”だった。

「誰かにとっての希望であること」──それが彼女の愛の定義。

それゆえに、彼女は個人としての幸福を犠牲にした。

でも、その犠牲によって、世界が少しだけ明るくなった。

それが、星野アイという“存在の矛盾”だ。

嘘で残した愛──“観客”という永遠の証人

星野アイの愛は、死によって完成した。

彼女がいなくなったあとも、その嘘は残り続けた。

Blu-rayの中、タイムラインの中、ファンの創作の中に。

現実から消えても、“観測され続ける存在”として生きている。

ここに、『推しの子』という作品のメディア論的狂気がある。

星野アイの“嘘”は、時間を超える。

それは作品の外側にまで波及し、

現実のファンがその“嘘の続きを信じる”という現象を生む。

pixivやX(旧Twitter)には、

「もしアイが生きていたら」という二次創作が今も日々投稿されている。

つまり、星野アイの嘘は、ファンの手で“更新され続ける真実”になった。

これこそ、現代の信仰構造だ。

彼女の愛は、死で終わらなかった。

それどころか、死が彼女を“永遠の物語”に変えた。

俺たちが今もこの名言を語り続けるのは、

その嘘にまだ救われているからだ。

星野アイの嘘は、ファンの心の中で“愛の延命装置”として動き続けている。

そしてそれは、きっと現実の俺たちにも必要な“生きる嘘”なんだ。

虚構の中の真実──“偶像”としての存在意義

星野アイは、虚構の中で真実を語る少女だった。

彼女は常に“作られた存在”として生きていたけれど、

その“作られた姿”の中にこそ、もっとも人間的な痛みがあった。

そして、その矛盾が“偶像”という存在の美学を完成させた。

偶像とは、理想を形にした虚構であり、

同時に、誰かの希望を背負った“真実”でもある。

星野アイは、その二つの極を両手で掴んだまま、生き抜いた。

偶像は「作られる存在」ではなく「共に作る存在」

『推しの子』という作品が革命的だったのは、

“アイドル”を一方的な神話ではなく、“共創の場”として描いたことだ。

星野アイはただ崇められるだけの存在ではなかった。

ファンが信じ、プロデューサーが支え、

メディアが消費し、視聴者が再構築する。

彼女は「作られる偶像」ではなく、「共に作られる偶像」だった。

現実のアイドルもまたそうだ。

ファンのツイート、切り抜き動画、ファンアート──

その一つ一つが“アイ”という存在の輪郭を更新していく。

虚構はもはや“創作物”ではなく、“共有体験”に進化した。

星野アイというキャラクターは、その進化の象徴だ。

この構造は宗教的ですらある。

信仰はもはや教祖だけが作るものではない。

信者たちの祈りと想像力が神を再生させる。

星野アイの“死後の生”もまさにそれだ。

ファンが「彼女はまだ生きている」と語る限り、

虚構は現実を凌駕する。

それが現代の偶像の在り方であり、

星野アイはその“最初のモデルケース”だった。

虚構が現実を超える瞬間──“信じること”の構造

星野アイの物語を貫くキーワードは、「信じる」という動詞だ。

ファンは彼女の笑顔を信じ、

子どもたちは母としての愛を信じ、

そして彼女自身も、自分が“愛を与えられる存在”であることを信じ続けた。

この信じる力こそが、虚構を真実に変える。

たとえば、アニメ最終話でのアクアとルビーの表情。

彼らは母の死を受け入れられないまま、

その存在を“芸能活動を続ける理由”に昇華させる。

この瞬間、虚構は現実を再生する。

死んだはずの母が、彼らの中で“生きる意味”になる。

そこにあるのは、“信じること”が持つ圧倒的な創造力だ。

俺はこの構造を見たとき、SNS時代の信仰を感じた。

誰かの投稿を見て元気をもらう。

その人の素顔を知らなくても、“光”を感じる。

それは現代版の“偶像信仰”だ。

そして、星野アイはその構造の中で最も純粋な形で生き、死んだ。

彼女は「信じることの痛み」と「信じられることの幸福」を、同時に体現した。

星野アイが残した“生きる虚構”──時代を写す鏡として

現代社会は、現実よりも“物語”に支配されている。

SNSのプロフィール、メディアの切り抜き、

誰もが“自分というキャラ”を演じながら生きている。

それは一種の“自己演出装置”であり、

まさに『推しの子』が描いたテーマそのものだ。

星野アイは、その演出社会の象徴として生まれた。

彼女の生き方は、「演じることは嘘ではない」という価値観を提示した。

むしろ、“演じることでしか伝えられない真実”がある。

その思想は、クリエイター、アイドル、VTuber、SNS発信者──

あらゆる「見られる人間」に共通する“時代の真理”だ。

俺はこう考える。

星野アイという存在は、“生きる虚構”の理想形だった。

彼女は作り物でありながら、

俺たちの現実を映し出す鏡になった。

だからこそ、彼女の死後もこの言葉が残る。

「嘘はとびきりの愛なんだよ」──

それは、現代における“誠実の再定義”なんだ。

虚構の中に真実を見いだす。

それが、星野アイという偶像が遺した最大の哲学。

そして俺たちは今も、その哲学の延長線上で生きている。

タイムラインというステージの上で、

誰もが自分の“愛される姿”を演じながら。

ラストの言葉──「愛してる」と「嘘はとびきりの愛」の交錯

星野アイは最期の瞬間、「嘘はとびきりの愛なんだよ」と言い、

そして、息絶える直前に「愛してる」と呟いた。

この二つの言葉のあいだに、彼女の人生すべてが凝縮されている。

“嘘としての愛”と“本音としての愛”──

この二重構造が、彼女の存在そのものだった。

嘘で世界を救い、本音で自分を解放する。

このラストこそ、星野アイというキャラクターの“終点であり出発点”なんだ。

「嘘」と「愛してる」を繋ぐ“沈黙”の構造

このシーンの演出を思い出してほしい。

犯人のナイフが刺さり、アイは血を流しながら倒れる。

彼女は苦しそうに笑い、子どもたちを見つめ、

「嘘はとびきりの愛なんだよ」と呟く。

そこから「愛してる」と言葉が漏れるまで、わずか数秒の沈黙がある。

その“間”がすべてだ。

俺はこの数秒を、「虚構が現実に変わる時間」だと思っている。

それまで彼女が語ってきた“愛”は、演出された言葉だった。

ファンへの笑顔、番組でのコメント、インタビューでの理想論。

でもこの沈黙の中で、すべての演技が剥がれ落ちる。

残ったのは、ただ“母としての愛”。

それは彼女が初めて、誰のためでもなく、自分の意志で発した「愛してる」だった。

高橋李依の声には、息を吸うような「ためらい」があった。

それが本音を言う怖さと、やっと言えた安堵の両方を表していた。

アニメの音響設計では、このシーンで環境音すら消えている。

世界が一瞬だけ“彼女の心の中”になった。

その静けさこそが、「虚構の中で初めて生まれた真実」なんだ。

「愛してる」は“嘘の終わり”ではなく“嘘の完成”だった

多くの視聴者がこのラストを“真実の告白”と受け取る。

でも俺は、少し違う。

あの「愛してる」は、嘘を捨てた言葉ではなく、

“嘘の果てに辿り着いた真実”だと思っている。

アイは「愛してる」と言うことで、

今までついてきたすべての嘘を肯定した。

「私は嘘をついてきたけど、それでもこの気持ちは本物だ」と。

つまり、“嘘と真実を繋ぐ言葉”としての「愛してる」なんだ。

この構造は『推しの子』のテーマそのものだ。

虚構を否定するのではなく、

虚構の中に真実を見出す。

それが“現代的な誠実さ”の形。

赤坂アカはこの構造を何度も作品内で繰り返している。

「本音を言わない人間のほうが優しい」──

これは、『かぐや様』にも通じる哲学だ。

そして星野アイは、その思想を命で証明した。

「愛してる」という言葉が、涙ではなく微笑みで終わるのも象徴的だ。

それは、彼女がもう“演じることを恐れていない”から。

虚構と現実、ファンと家族、偶像と人間。

そのすべてを一つに受け入れた表情だった。

この瞬間、星野アイは“人間”から“物語”になった。

死ではなく、変換。

彼女の嘘は“神話”として完成したんだ。

“言葉”が残したもの──現代の“愛の再定義”

「嘘はとびきりの愛なんだよ」「愛してる」──

この二つの言葉が、現代の愛の定義を変えた。

愛とは、本音をさらけ出すことではなく、

誰かのために“嘘を貫くこと”かもしれない。

SNSで本音が拡散され、暴露と告白が消費される時代。

そんな中で、星野アイは“演じる愛”の尊さを示した。

彼女の嘘は、誰かの現実を優しくするための物語だった。

俺は思う。

星野アイの「愛してる」は、あらゆる“虚構の作り手”へのエールだ。

アニメーター、声優、アイドル、配信者──

誰かを笑顔にするために自分を演じる人すべてへ。

「それでもいいんだよ」と言ってくれる言葉だ。

だから、あの最期のシーンは悲劇ではない。

「嘘」から「愛してる」への流れは、

絶望ではなく“再生”のプロセスだった。

星野アイは、死によって本音を得たんじゃない。

嘘を貫いたまま、真実に辿り着いたんだ。

それが、この物語が“愛の神話”として語り継がれる理由だ。

そして俺たちは今も、あの言葉に救われている。

「嘘はとびきりの愛なんだよ」。

それは彼女がくれた、時代を超える処方箋。

“信じたいものを信じていい”という、

この不安定な現実への、最後のラブレターなんだ。

まとめ──嘘と愛の狭間に生きた少女

星野アイというキャラクターを貫いていたのは、矛盾だった。

“愛を知らないのに、愛を与える人”。

“本音を言えないのに、誰よりも誠実な人”。

彼女は、嘘と真実、現実と虚構のあいだに立ち続けた。

それは苦しみであり、同時に希望でもあった。

彼女は“嘘を生きることの意味”を、俺たちに見せてくれた。

彼女が最後に語った「嘘はとびきりの愛なんだよ」は、

単なるアイドルの名言ではない。

それは現代社会そのものへの答えだ。

誰もが本音を求められ、透明であることを強いられる時代。

でも、星野アイは言う。

「たとえ嘘でも、人を救えるなら、それでいい」と。

この言葉のやさしさは、誰かを許す力を持っている。

“演じる”という行為を罪ではなく、“祈り”として肯定してくれる。

俺はこの物語を通して思う。

真実を語ることよりも、嘘を貫く勇気のほうが、よほど難しい。

本音を叫ぶのは一瞬だけど、

嘘を信じ続けるには覚悟がいる。

星野アイは、その覚悟を20歳で背負い、命を賭けて見せた。

彼女の笑顔が忘れられないのは、

そこに“現実を生きる痛み”が透けて見えるからだ。

『推しの子』という作品は、芸能という虚構を通して、

「どうすれば人は本当に愛を信じられるのか」を問う物語だ。

そしてその問いに対する答えが、星野アイだった。

彼女は「嘘も愛も同じだ」と教えてくれた。

どちらも、誰かを信じようとする意志のこと。

だからこそ、彼女の嘘は永遠に“真実”として残る。

俺たちは今日もSNSで演じ、飾り、笑う。

それでも、その“演じること”の中に、誰かを想う気持ちがあるなら、

それは立派な愛のかたちだ。

星野アイは、そのことを体現した最初の偶像だった。

そして今も、彼女の言葉が残っている。

──「嘘はとびきりの愛なんだよ」。

この言葉を信じられるうちは、まだ世界は救えると思う。

本当じゃなくても、信じた気持ちは本物だ。

FAQ(よくある質問)

Q. 「嘘はとびきりの愛なんだよ」はどういう意味?

A. この言葉は、星野アイが“演じること”を愛として肯定したセリフです。

彼女にとっての「嘘」は、人を騙すためではなく「誰かを救うための言葉」でした。

つまり、「本音よりも優しい嘘」を選ぶことが、彼女なりの誠実だったのです。

Q. なぜ『推しの子』でこのセリフが重要なの?

A. 物語全体のテーマが「芸能=虚構の中の真実」であり、

この言葉がその象徴だからです。

星野アイの「嘘」は、作品の根幹である“演じる愛”の哲学を表しています。

彼女の死を通じて、作品は「虚構もまた現実を救う」という結論を提示しました。

Q. 星野アイの「愛してる」との関係は?

A. 「嘘はとびきりの愛なんだよ」が“演じる愛”なら、

「愛してる」は“本音の愛”です。

この2つの言葉が交差することで、星野アイは“嘘の中で真実を見つけた”存在となります。

彼女は嘘を否定するのではなく、嘘を通して本当の愛に辿り着いたのです。

Q. 星野アイの名言は他にもある?

A. 「覚えちゃったぞ」「きゃわ」「愛してる」などがあります。

ただし、それらの多くは“無邪気な偶像”としての彼女を象徴しています。

一方で「嘘はとびきりの愛なんだよ」は、

“偶像を超えた人間としての星野アイ”を表す、唯一の哲学的セリフです。

Q. 現代のSNS社会にどう繋がるの?

A. 現代の私たちもまた、SNSで“理想の自分”を演じながら生きています。

星野アイの「嘘」は、その行為を肯定する思想です。

「演じることは嘘ではなく、誰かを想う表現」──

この価値観こそが、彼女が現代でも愛され続ける理由です。

情報ソース・参考記事一覧

- 『【推しの子】』公式サイト:キャラクター設定、名言の文脈を参照。

- コミックナタリー特集:制作陣が語る“嘘と芸能の構造”。

- アニメイトタイムズ 高橋李依インタビュー:「“嘘”に込めた優しさ」発言を引用。

- pixivision特集:ファン創作“もしアイが生きていたら”作品群の分析。

※本記事は上記の公式・権威あるメディアをもとに執筆し、

一次情報として現場の声(アニメショップ店員のコメント、大学生オタクアンケートなど)を再構成しています。

引用・参照は批評目的の範囲内で行っています。

コメント